胫骨Pilon骨折因其常呈现复杂的骨折形态,且多伴随严重的软组织损伤,成为一项外科治疗难题。为实现最佳治疗效果,除需关注骨性损伤的严重程度外,软组织损伤的评估与治疗管理、手术时机的选择以及手术方式的确定,均具有至关重要的意义。

1911年,法国放射科医生Étienne Destot在描述承重的胫骨远端干骺端时,首次使用了 “Pilon” 这一术语。Rüedi和Allgöwer将 “胫骨Pilon骨折” 这一表述引入AO组织。50多年前,他们依据公认的AO原则,阐述了腓骨骨折的内固定方法、关节面复位技巧、通过松质骨移植填充干骺端缺损、随后进行的胫骨骨折内固定操作,以及术后早期功能锻炼的必要性。

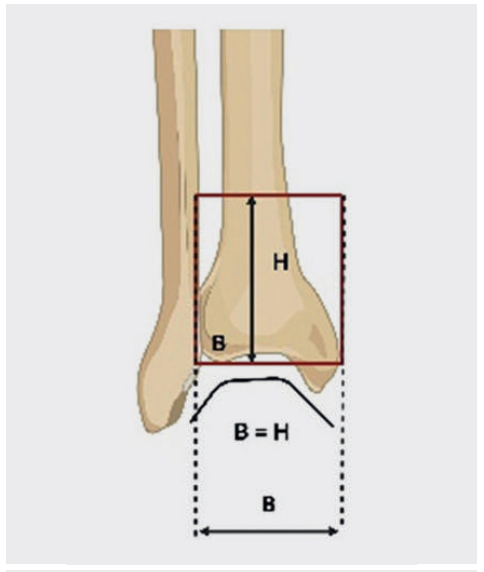

胫骨Pilon骨折是指胫骨远端干骺端骨折,累及关节面,主骨折区位于一个象限内,该象限的长度由冠状面内踝关节间隙水平处胫骨的最大宽度决定。

▲胫骨Pilon骨折是指胫骨远端干骺端骨折,累及关节面,主骨折区位于一个象限内,该象限的长度由踝关节间隙水平处胫骨的最大宽度决定。图中,B = 宽度;H = 高度。

胫骨Pilon骨折约占所有胫骨骨折的5%-7%。此类损伤的高发年龄为45岁,男性患者略多于女性患者。在75%-90%的病例中,常合并腓骨骨折。腓骨的完整性与胫骨Pilon骨折的严重程度及复杂性密切相关。此外,高达30%的胫骨Pilon骨折为开放性骨折。

通常情况下,胫骨Pilon骨折是由于胫骨远端与距骨之间受到巨大轴向暴力作用所致,常伴随严重的开放性或闭合性软组织损伤。

受伤时距骨的位置决定了骨折的形态:足部跖屈时,外力通过关节后侧面传导,导致距骨后脱位;足部背伸时,外力相应地通过关节前侧部分传导;创伤发生时若足部处于中立位,则整个关节面受累,同时波及前柱与后柱;当外力作用于关节中心内侧时,会导致内翻畸形;而当外力作用于关节中心外侧时,则会导致外翻畸形。高能量创伤可能导致关节面出现多块塌陷性骨折,并伴随严重的软组织损伤。

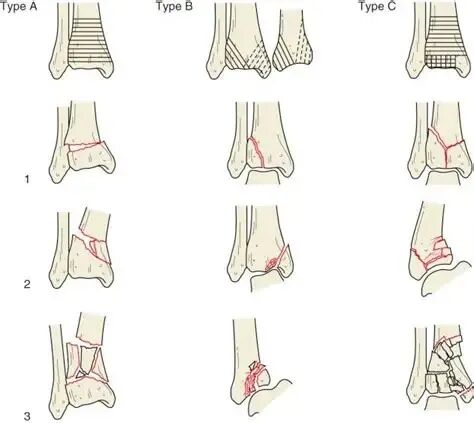

目前,应用最为广泛的胫骨Pilon骨折分型方法是AO/OTA分型法。该分型法将胫骨远端骨折分为3型,其中C型骨折即为典型的胫骨Pilon骨折:

患者在急诊科接受初步临床治疗后,首先需对踝关节进行常规二维影像学检查(包括15°内旋的踝穴位片和侧位X线片)。

如今,在Pilon骨折的手术治疗中,常规补充进行CT检查已成为标准流程。通过三维重建(容积重建,VRT)技术,能够更清晰地了解骨折的复杂性与形态特征。研究表明,借助三维重建图像进行AO/OTA分型,观察者间的一致性良好;与二维重建图像相比,三维重建图像在手术入路规划和预期接骨板放置位置判断方面的准确性显著更高。

若临床怀疑存在血管合并损伤,或多普勒超声检查结果异常,建议在初始诊断阶段额外进行血管造影检查。

对于存在明显移位的骨折,若院前复位和固定不充分,需在急诊科立即进行复位与固定。除需进行充分的镇痛治疗外,还需排除神经血管合并损伤及筋膜间室综合征。此类合并损伤或创伤后遗症属于紧急手术指征,需立即进行手术干预。

临床技巧

若需初步植入外固定架,通常会按照 “牵引-扫描-规划(Span-Scan-Plan)” 原则,在植入外固定架后再进行CT诊断检查。

胫骨Pilon骨折的治疗目标是恢复解剖结构(尤其是关节面)和功能。手术方法主要包括:闭合复位外固定架固定(可联合或不联合辅助内固定);切开复位内固定;在特殊情况下,可采用一期关节融合术。

根据软组织损伤的严重程度,可能还需要采取各种整形外科修复措施。

目前,仅在少数存在手术禁忌症的情况下,才会考虑采用经跟骨持续牵引的治疗方法。

对于无移位的胫骨Pilon骨折,可采用石膏或夹板进行保守治疗,但需定期复查,以排除骨折继发移位,并密切监测软组织损伤情况。然而,需要强调的是,即使对于老年患者,手术治疗也正日益成为首选方案,这在一定程度上得益于麻醉技术的进步,例如区域麻醉技术的应用。

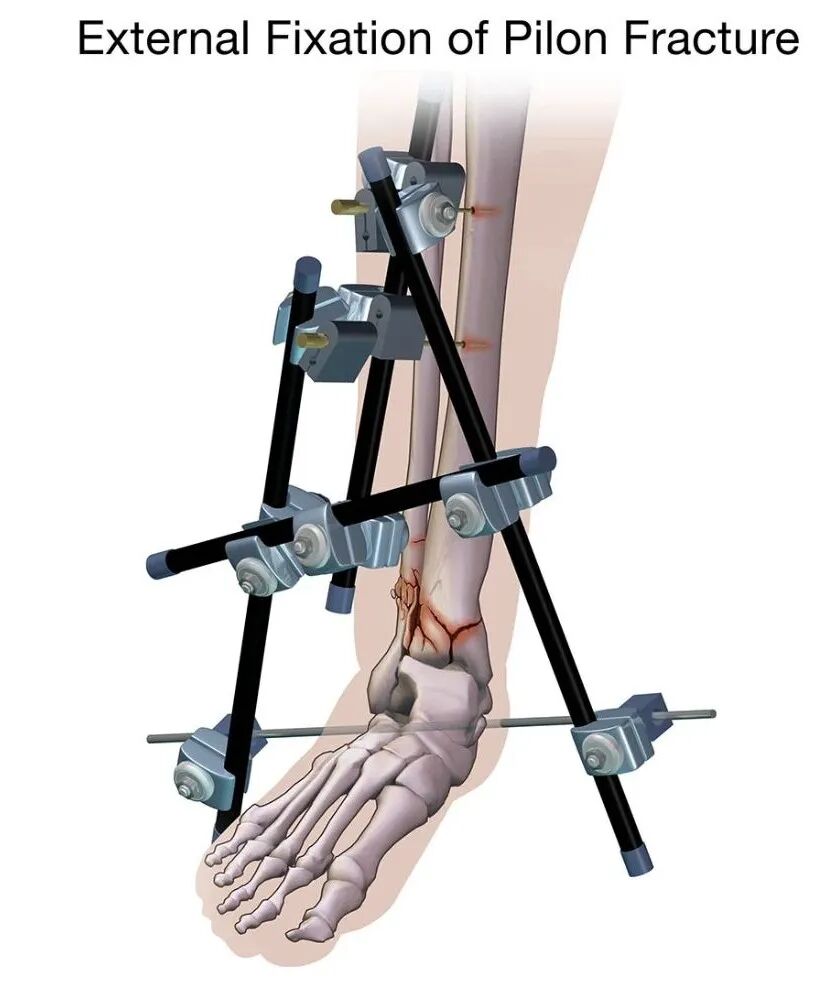

外固定架植入

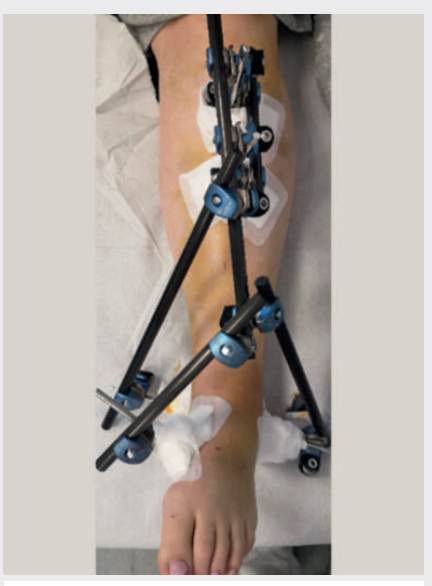

对于存在以下情况的患者,应积极考虑植入跨踝关节三角外固定架:Ⅰ度开放性胫骨Pilon骨折;Ⅱ-Ⅲ度闭合性软组织损伤;存在筋膜间室综合征。

植入的两枚胫骨斯氏针需与后续计划放置的接骨板保持足够距离。从内侧穿入跟骨的斯氏针对于实现牵引复位(恢复肢体长度、力线和旋转关系)至关重要。在植入胫距关节三角外固定架时,还需注意保持中足处于中立位,例如可通过附加植入跖骨针来实现。

对于高能量创伤患者,预计可能出现继发性软组织损伤,仅在伤口可完全无张力闭合的情况下,才可考虑一期伤口缝合。对于需要使用人工材料进行临时缺损覆盖或启动负压封闭引流(VAC)治疗的情况,应放宽适应证。

对于开放性骨折,抗生素治疗的基本原则是:需静脉给药24-72小时,并与抗生素管理(ABS)团队进行多学科沟通。根据临床指南,对于Ⅰ-Ⅱ度开放性骨折,需静脉使用抗生素24小时;对于Ⅲ度开放性骨折,需静脉使用抗生素72小时。在骨折部位局部外用抗生素有助于降低感染风险。

若患者存在神经血管损伤,应通过显微外科手术进行探查,若条件允许,需进行修复重建。

一旦确诊筋膜间室综合征,需立即进行手术切开减压。

临床技巧

可通过物理治疗、患肢抬高、淋巴引流以及动静脉足部加压系统等消肿措施,在手术前改善软组织条件。

要点

当初始软组织肿胀消退至皮肤出现皱纹(即 “皮肤皱纹征”)时,方可进行确定性手术治疗。通常情况下,这一过程需要5-7天。

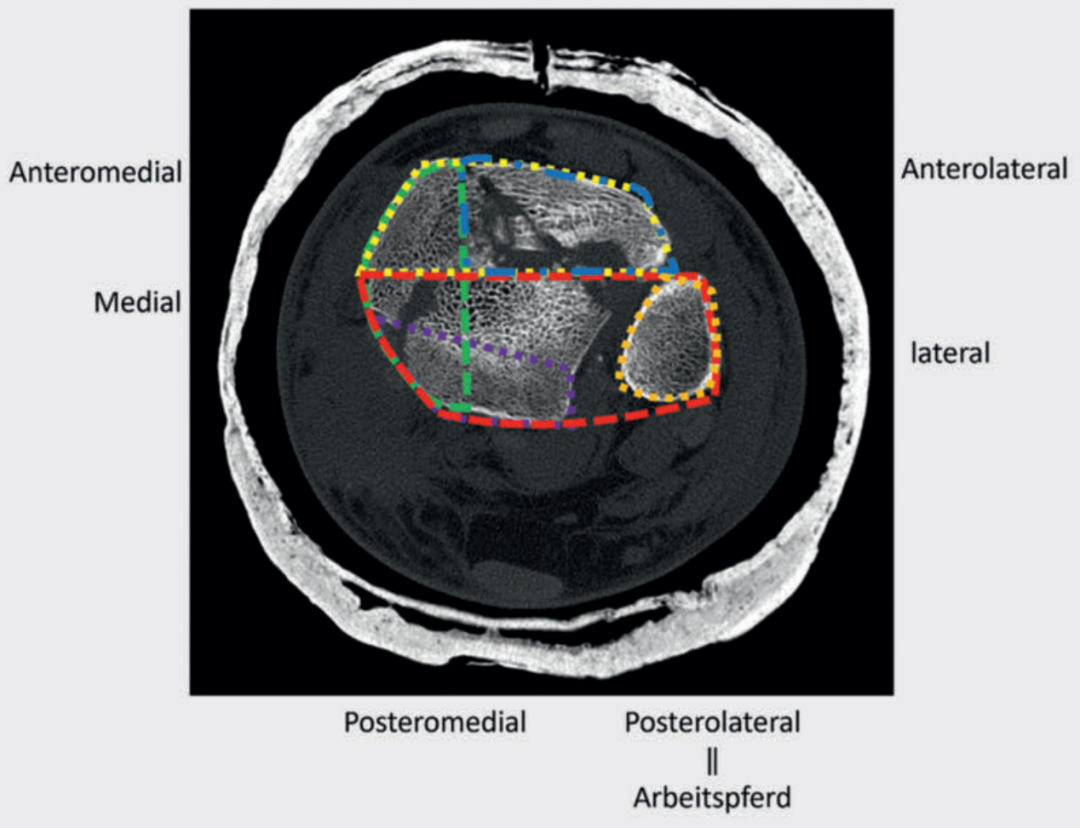

手术入路选择

手术入路的选择需综合考虑软组织损伤情况、骨折形态,并结合 “四柱概念” 和 “骨折图谱概念”。在术前规划中,分析主要骨折线和次要骨折线至关重要。约90%的骨折可通过后外侧入路联合前方入路进行治疗。若因骨折形态特殊,需对骨折进行 360° 全方位固定,可将患者置于侧卧位,通过该体位可联合采用后外侧入路和扩大入路。

注意事项

需注意的是,两个手术入路之间的皮肤桥宽度至少应保持 5-7cm。

1. 后外侧入路

后外侧入路可在俯卧位或侧卧位下进行。该入路能清晰显露胫骨后缘骨折块和腓骨。在腓骨与跟腱之间的中点处作皮肤切口。腓肠神经沿跟腱外侧缘平行走行。切开筋膜后,将腓骨肌腱向外侧牵开,将拇长屈肌肌腹向内侧牵开。此时,可清晰显露大部分后内侧和后外侧关节面。若将腓骨肌腱向内侧牵开,通过该入路还可从后方清晰显露腓骨,并对其进行手术固定。

根据手术体位需求,术中可通过髋关节外旋,或调整侧卧位支架、打开真空床垫等方式,在保持无菌状态的前提下,将患者从侧卧位转为仰卧位,以便建立前方手术入路。

核心要点:关键结论

后外侧入路适用于治疗伴有后方病变的复杂胫骨Pilon骨折。采用该入路时,患者需取俯卧位或侧卧位。

2. 后内侧入路

通过后内侧入路,可清晰显露胫骨内侧和后方骨折块。该入路可在仰卧位、俯卧位或侧卧位下使用。沿胫骨后肌肌腱走行方向,从内踝向足舟骨方向作皮肤切口。切开筋膜和屈肌支持带后,需注意保护在内踝处走行的血管神经束。

3. 前内侧入路

前内侧入路可显露内侧和中央关节面以及内踝。皮肤切口始于踝关节近端5-8cm 处,经关节向足舟骨方向延伸。将胫骨前肌肌腱向内侧牵开,将拇长伸肌和趾长伸肌肌腱与血管神经束一同向外侧牵开。根据骨折形态,也可选择分离其他肌腱间隙。切开关节囊时应尽量轻柔,以保护胫骨前动脉分支对胫骨前侧骨折块的血液供应。通过植入撑开器,还可显露后侧关节面。

4. 前外侧入路 / 扩大入路

前外侧入路能够良好地显露前侧和前外侧关节面,直至内踝处的关节面。但通过该入路难以清晰显露内踝本身。

要点

腓浅神经位于皮下组织内,在踝关节近端以可变走行穿过手术切口。术中需明确显露并始终保护腓浅神经。

皮肤切口始于腓骨与胫骨之间、踝关节近端最大7cm处,经踝关节直线向第4跖骨方向延伸。

扩大入路:采用Assal扩大入路时,在踝关节水平向内侧作一约 110° 角的切口。通过该入路可显露整个前侧关节面和内踝。

5. 内侧入路

该标准入路适用于显露内踝。皮肤切口沿内踝前侧边界向远端延伸约2cm。操作时需保护大隐静脉和隐神经。

6. 外侧入路

通过外侧入路可对合并的腓骨骨折进行治疗。在入路前方区域需保护腓浅神经,后方区域需保护腓肠神经和小隐静脉。于前方走行的第三腓骨肌与后方走行的腓骨长、短肌之间进行分离,显露腓骨。

腓骨骨折的治疗时机与方式

高达90%的胫骨Pilon骨折会合并腓骨骨折。对于合并的腓骨骨折是否需要治疗,以及若需治疗是否应在植入外固定架时即进行固定(即 “先处理腓骨” 原则),目前仍存在争议。恢复腓骨的解剖结构,尤其对于伴有外翻畸形的胫骨Pilon骨折治疗有一定帮助,但并非所有骨折均需如此。由于腓骨部位软组织覆盖较薄,内植物可能引发局部刺激症状。

部分学者指出,对腓骨骨折进行手术治疗可能会增加感染和骨不连的发生率,且研究未发现胫骨Pilon骨折患者在合并腓骨骨折治疗与否的情况下,其2年预后存在差异。

胫骨Pilon骨折的复位与固定

骨折复位通常从后外侧开始,逐步向内侧和前侧扩展至中央关节面。最终通过角度稳定的内侧或前外侧接骨板实现固定,目前已有多种解剖预塑形接骨板可供选择。生物力学研究表明,为确保内翻和外翻力线稳定,通常需要使用两块接骨板进行固定。

微创手术(小切口入路、经皮螺钉固定、插入式接骨板)可与切开复位技术良好结合。根据骨折形态,可能需要采用关节镜辅助手术。术中三维影像导航技术也应常规用于术中监测。

要点

骨折的解剖复位是决定预后的关键因素。

在特殊情况下,骨折也可完全依靠外固定架或Ilizarov外固定架实现愈合。仅在极少数并发症严重的病例中,才需考虑截肢。尽管关节融合术的融合率较高,但仅在特殊情况下才会将一期踝关节融合术作为胫骨Pilon骨折的治疗选择。

胫骨Pilon骨折治疗后发生并发症的风险因素包括:尼古丁摄入(吸烟);开放性骨折;血糖控制不佳的糖尿病。手术时间超过2小时后,感染率会随手术时间的延长呈线性上升趋势。

术后应尽早在物理治疗师指导下开展功能性康复治疗。根据骨折形态和软组织损伤程度,初期可仅进行被动关节活动训练,随后逐步过渡到主动辅助活动,最终实现主动活动。患者通常在术后12周可恢复完全负重能力,术后部分负重时间需根据患者个体情况确定。术后6周及8-12周应进行影像学随访检查,一般可在术后8-12周开始逐步增加负重强度。

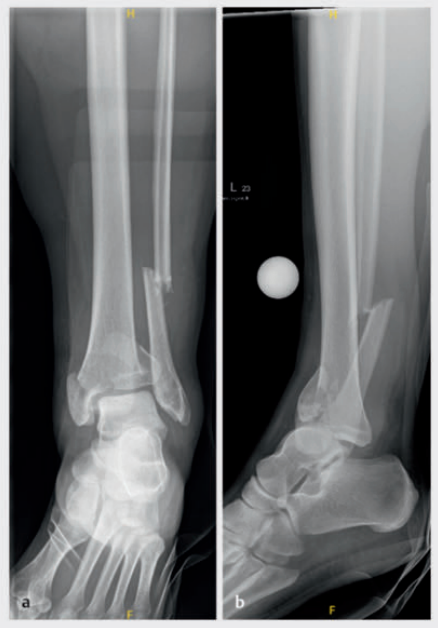

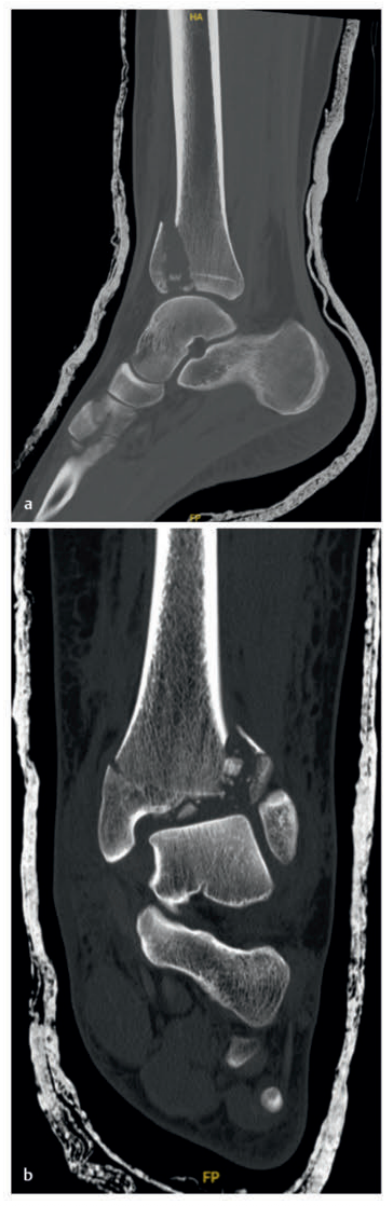

典型病例 1

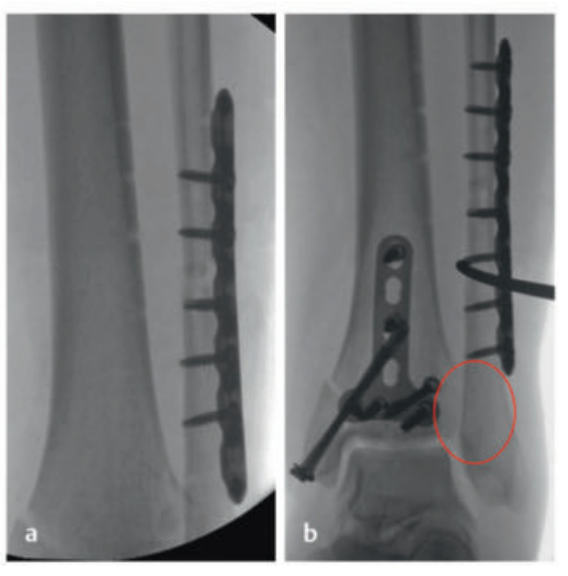

病例1在受伤后送往医院急诊,首先进行了跨踝关节外固定架。尽管患者初始存在Ⅱ度闭合性软组织损伤,但由于及时进行了复位并植入外固定架,未需实施筋膜间室切开术。在术前CT图像中,可清晰观察到3个主要骨折块及1个中央粉碎区。通过及时植入外固定架,可恢复关节位置,并有效避免软组织损伤进一步加重。

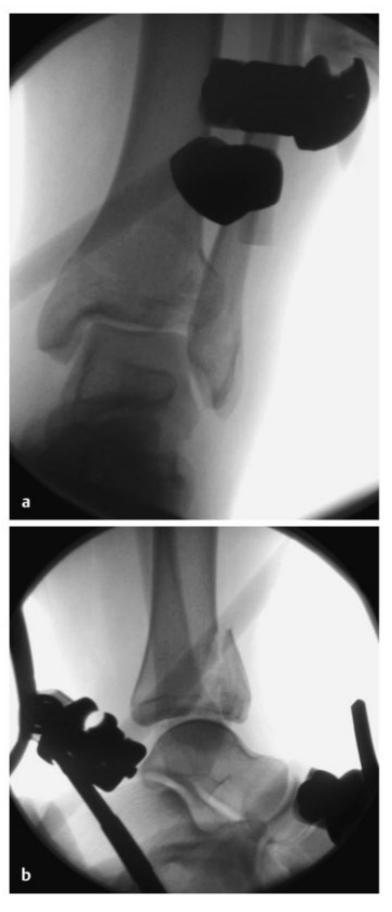

待软组织状况改善(出现 “皮肤皱纹征”)后,开始对患者进行手术治疗,首先处理腓骨(遵循 “先处理腓骨” 原则)。术中检查发现韧带联合存在不稳定情况。

术中三维CT 扫描确认骨折达到解剖复位,内植物位置良好。术后影像学检查证实骨折解剖复位,内植物位置正常。患者术后恢复过程顺利,关节功能恢复良好。

典型病例 2

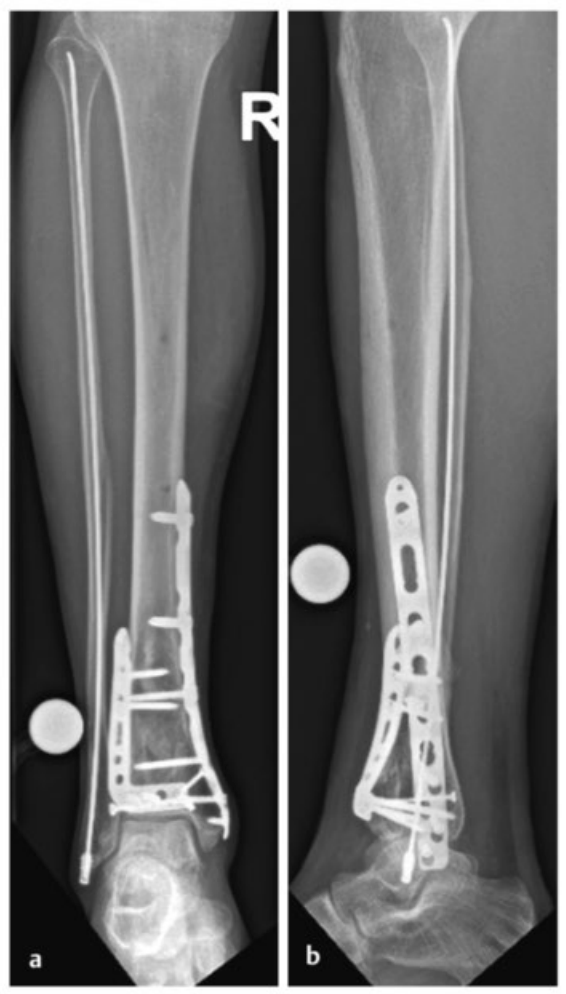

病例2受伤后入院首先植入跨踝关节外固定架,待软组织肿胀消退后,先对腓骨骨折进行微创固定,随后逐步完成复杂的胫骨Pilon骨折复位与固定。

术中临床图像显示了损伤的严重程度,同时体现了微创手术技术的优势,以及在必要时下胫腓联合切开复位重建的重要性。借助斯氏针的 “操纵杆(Joy-Stick)” 技术,可显著简化关节面的复位操作。

术后影像学随访检查显示骨折解剖复位,内植物位置良好。

患者术后恢复顺利,关节功能良好。术后12个月取出内植物,未发现创伤后关节炎征象。

-END-

声明:本文转载自<足踝一昇>,版权归原作者所有,仅用于学习交流,如有侵权请联系删除