引言

ST段抬高型心肌梗死(STEMI)治疗的核心在于尽早开通梗死相关动脉,实现有效的心肌再灌注。目前,直接经皮冠状动脉介入治疗(PCI)被国际各大指南推荐为STEMI患者的首选再灌注策略。然而,临床实践发现,即使在及时PCI的情况下,仍有5%-50%的患者因远端栓塞或再灌注损伤等因素,出现冠状动脉无复流或慢血流现象,导致心肌再灌注不充分。

针对这一临床难题,冠状动脉内溶栓作为处理PCI术中高血栓负荷和无复流/慢血流现象的有效手段,正日益受到重视。为规范冠状动脉内溶栓在STEMI介入治疗中的应用,近期由国家放射与治疗临床医学研究中心等制定的《急性ST段抬高型心肌梗死经皮冠状动脉介入治疗术中冠状动脉内溶栓专家共识(2025)》正式发布。本文将结合最新共识内容,系统阐述冠状动脉内溶栓的临床应用策略,以期为临床医师提供实践指导。

冠脉内溶栓的应用时机和基本原则

根据现有临床证据,冠状动脉内低剂量溶栓治疗可考虑应用于特定STEMI患者,尤其适用于血栓负荷较高、血流缓慢(TIMI血流0~2级)及血栓抽吸失败的患者。不推荐在冠状动脉造影后直接进行冠状动脉内溶栓。根据STEMI救治原则,应优先实施紧急介入开通闭塞血管。若在介入术中仍存在高血栓负荷或慢血流/无复流,可考虑冠状动脉内溶栓。

治疗原则强调以机械介入为主、药物干预为辅,尽可能减少联合药物使用,以降低出血与再栓塞风险。冠状动脉内溶栓后,应根据血流和血栓负荷,灵活选择支架置入、药物球囊或择期PCI治疗。另一种推荐的溶栓应用场景为支架置入后立即出现急性支架内血栓形成或慢血流/无复流,在常规扩张血管药物无效时,可考虑冠状动脉内应用溶栓药物。

适应证:

18-75岁,发病12 h内的STEMI患者,PCI术中出现以下任一情况可考虑使用冠状动脉内溶栓:

(1)球囊扩张或血栓抽吸后,TIMI血流0-2级;

(2)球囊扩张或血栓抽吸后,TIMI血栓≥4级;

(3)支架置入后立即出现的急性支架内血栓或慢血流/无复流。

绝对禁忌证:

(1)既往任何时间发生过颅内出血;

(2)已知脑血管结构异常(如动静脉畸形、动脉瘤等);

(3)已知颅内恶性肿瘤(原发或转移);

(4)近6个月内发生过缺血性卒中(不包括4.5 h内急性缺血性卒中);

(5)可疑或已确诊主动脉夹层;

(6)活动性出血或出血倾向(不包括月经来潮);

(7)近1个月内有严重创伤、手术、头部损伤或消化道出血;

(8)24 h内接受非可压迫性穿刺术(如肝脏活检、腰椎穿刺)。

相对禁忌证:

(1)发病时间超过12 h;

(2)已接受静脉溶栓;

(3)PCI术前已使用血小板糖蛋白IIb/IIIa抑制剂(GPI);

(4)慢性、严重、未控制的高血压[收缩压≥180mmHg或舒张压≥110 mmHg],需降压至收缩压<160 mmHg后再评估是否使用冠状动脉内溶栓治疗;

(5)正在接受口服抗凝药治疗;

(6)心肺复苏持续胸外按压时间>10 min或存在创伤性心肺复苏(如肋骨骨折、心包积血);

(7)晚期肝脏疾病;

(8)感染性心内膜炎;

(9)活动性消化道溃疡。

冠状动脉内溶栓药物的分类和应用方法

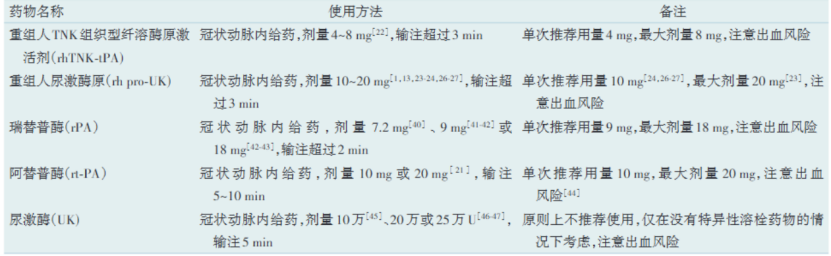

1. 推荐药物:推荐使用特异性纤溶酶原激活剂,包括重组人组织纤维蛋白溶酶原激活剂和单链尿激酶型纤溶酶原激活剂,其中重组人组织纤维蛋白溶酶原激活剂又包括重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂(rhTNK-tPA)、组织型纤维蛋白溶酶原激活剂阿替普酶(rt-PA)和重组人组织型纤溶酶原激活剂衍生物瑞替普酶(rPA)。尿激酶(UK)可作为无特异性药物时的应急替代。冠状动脉内注射特异性溶栓药物,可选择性地激活血栓中的纤溶酶原,产生局部溶解血栓效果。

表1 冠状动脉内常用溶栓药物及使用方法

2. 术前准备:推荐术前先行低压球囊扩张。研究显示,急性前壁STEMI患者在冠状动脉内溶栓前辅助低压球囊预扩张,可以显著改善心外膜和心肌再灌注效果。

3. 给药途径:(1)微导管;(2)抽吸导管;(3)刺破球囊;(4)指引导管;(5)新型多孔微导管(持续注药时间>30 min)。

4. 剂量建议:推荐单次用药剂量从小剂量开始;若首次用药10 min内无明显改善,可考虑重复给药一次;最大总剂量不应超过全剂量的1/2。

疗效评价方法

1. 术中评价方法:冠状动脉内溶栓治疗过程中,应在术中或术毕立即进行血流及血栓负荷的再评估,以判断治疗效果并指导后续治疗策略。目前临床上最简便、快速且常规使用的术中评估方法为TIMI血流分级和TIMI血栓分级。

2. 术后评价方法:冠状动脉内溶栓疗效的最佳评估时机是在导管室内,通过术中冠状动脉造影直接观察血流恢复情况和血栓负荷变化,可以对治疗效果做出直接判断。然而,患者一旦离开导管室,便无法再通过影像直接观察冠状动脉内的血栓与血流状况。此时,需依赖一系列间接检查手段,具体术后评价方法。

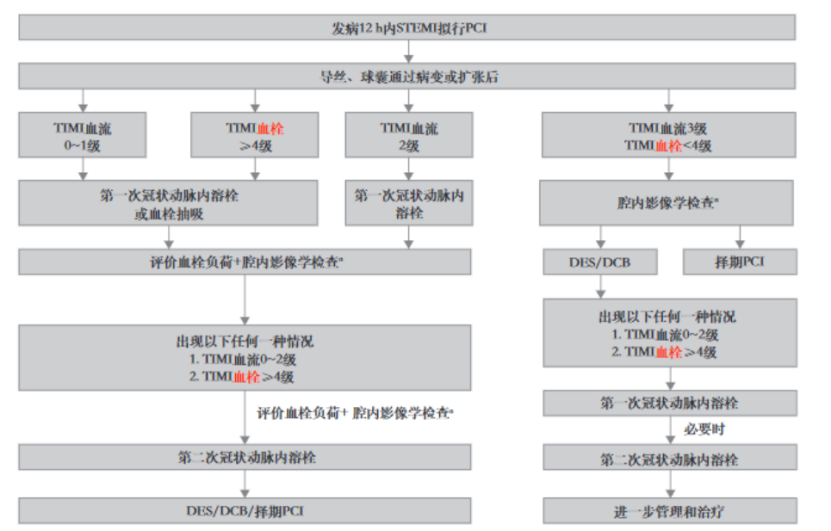

冠状动脉内溶栓流程图及后续治疗策略

冠状动脉内溶栓成功后,后续治疗策略的选择对于改善患者预后至关重要。根据术中血流恢复和残余血栓情况,推荐如下处理路径:

(1)血栓完全消失,TIMI血流恢复至3级:可以考虑直接行支架置入或应用药物涂层球囊(DCB)治疗;

(2)血栓未完全清除,或血流仍为TIMI 0-2级:不建议立即进行支架置入或DCB治疗,可考虑应用GPI,必要时PCI术后继续使用GPI维持治疗24-36 h;术后1周内复查冠状动脉造影,根据评估结果决定是否行择期支架置入或其他进一步干预。

该策略强调以改善微循环灌注、降低血栓负荷为优先目标,避免在高血栓状态下突然置入支架引发急性再闭塞或支架内血栓形成。

本共识推荐的冠状动脉内溶栓流程见图1。

图1 冠脉内溶栓流程图和治疗策略

参考文献

国家放射与治疗临床医学研究中心,胸痛中心专家委员会,苏州工业园区东方华夏心血管健康研究院.急性ST段抬高型心肌梗死经皮冠状动脉介入治疗术中冠状动脉内溶栓专家共识(2025)[J/OL].中华心血管病杂志(网络版),2025,8:e100018.

-END-

声明:本文为原创内容,作者<小熊>,以上仅代表作者本人观点,仅用于学习交流,版权归原作者所有。