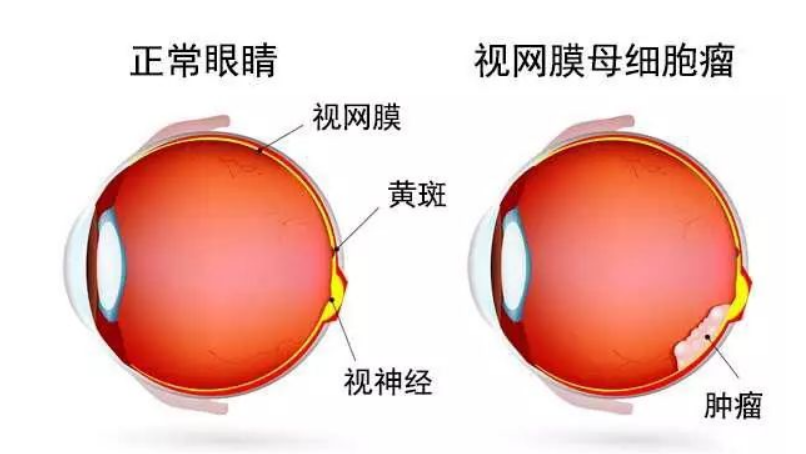

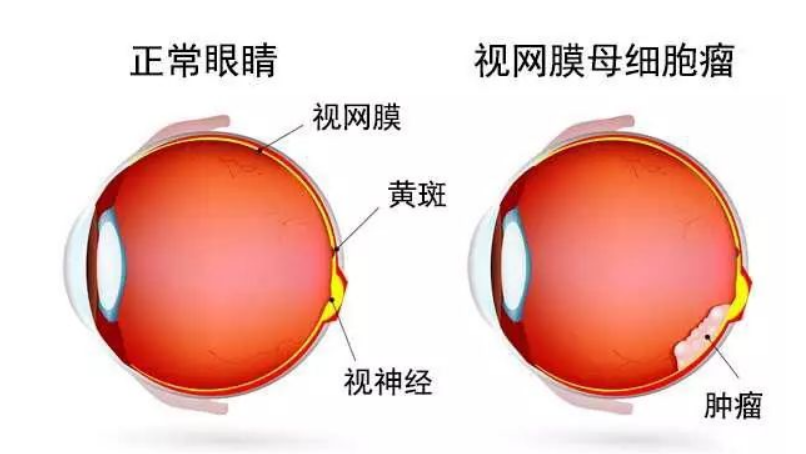

视网膜母细胞瘤是以视网膜内颗粒层或神经节细胞层或外颗粒层为起源的胚胎性恶性肿瘤。本病与家族遗传有关。绝大多数见于3岁以下儿童,平均诊断时间在18个月左右,偶尔也见于成人,常为单侧性,30%~35%病例双眼先后发病。肿瘤位于视网膜,向玻璃体内或视网膜下生长,呈团块状,可有粗细不等的血管出入其中。按肿瘤生长方式可分为内生型、外生型、混合生长型、弥漫生长型及苔藓状生长型,其中以混合生长型最为常见;内生型肿瘤主要以视网膜内面向玻璃体内生长,呈团块状;外生型肿瘤所在处视网膜为实性隆起,常伴有视网膜脱离;混合生长型兼具以上两型特点,弥漫生长型及苔藓状生长型极少见,肿瘤钙化发生率可高达80%~90%。

典型表现为白瞳症,眼底见灰白色或黄白色半球形肿物。肿瘤在眼内生长阻塞前房角,眼压升高,进入临床青光眼期时眼球增大、突出。晚期可以出现眼内压增高,肿瘤可穿破眼球壁,表现为眼球表面肿块或眼球突出。

肿瘤还可向颅内发展,或经淋巴系统及血液循环向全身转移,导致死亡。视网膜母细胞瘤临床分为四期:眼内期、青光眼期、眼外期和转移期。

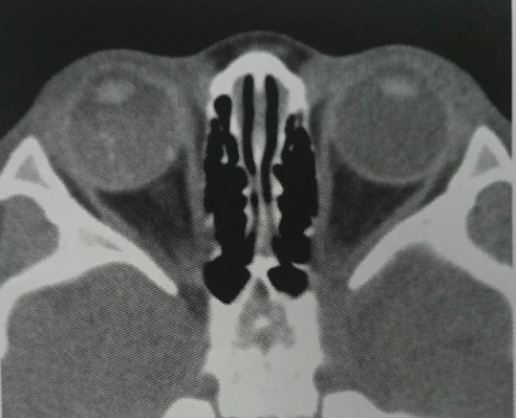

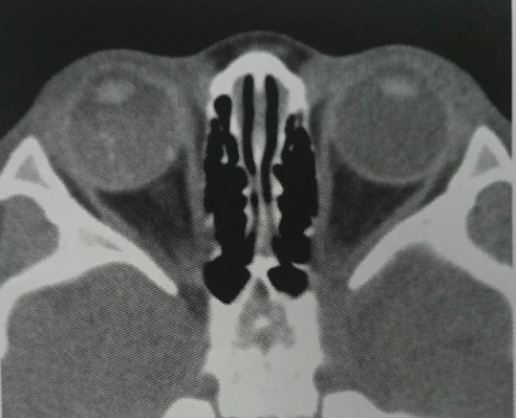

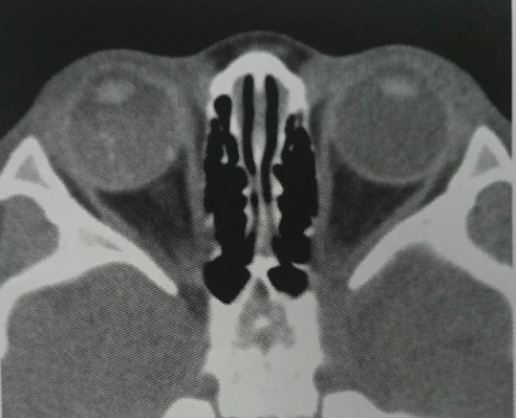

视网膜母细胞瘤CT平扫可表现为局部眼环增厚或球内实性肿块,肿块大小不一,密度不均,边界较清楚,可占据整个玻璃体腔,眼球大小正常或稍大于正常。肿块常发生钙化,钙化既可表现为多发或单发的不规则点状高密度影,也可表现为大而致密的片状影,眼球内钙化是本病的主要特征性表现,CT除能发现肿瘤的存在,还可确定肿瘤的侵犯范围、骨质改变、转移等情况,肿瘤经过放疗、化疗后可见肿块缩小。

根据CT表现可将该病分为3期。I期:眼内期,肿瘤局限于眼球内;Ⅱ期:眼外期,肿瘤经巩膜筛板侵犯视神经,致视神经增粗或穿破巩膜形成眶内肿块;Ⅲ;眶外期·肿瘤经视神经侵入颅内,向鞍上区发展,形成哑铃状的眠颅联合肿块,同时视神经管扩大也是此期主要征象。

MR1表现为信号不均匀肿块,MRI检查有利于显示视神经侵犯。

②影像学可分为4期:眼球内期,表现为眼球大小正常,其内可见肿块;青光眼期,眼球增大,肿块侵及玻璃体内甚至前房;眼球外期,肿块侵犯球外组织,可沿视神经蔓延,甚至侵及颅内;远处转移期,肿瘤转移至肺、肝等全身器官。

③CT上可见眼球内斑片状或团块状高密度钙化,此为本病特征性表现,眼球大小可表现为正常或增大。

④MR上肿瘤实质部分于TlWI上呈等/略低信号,边界多不清,于T2WI上呈略高信号,增强后呈中至明显强化,锦化区TlWI信号多变,T2WI多呈低信号。

⑤肿瘤向球外蔓延可表现为球外不规则肿块,视神经或视交叉不规则增粗。

⑥双侧眼球内视网膜母细胞瘤及松果体或鞍上母细胞瘤称为三侧性视网膜母细胞瘤。

来源:本文内容整理自“ 网络”,仅作观点分享,若有侵权,请与我们接洽。内容真实性、准确性和完整性未经核实,读者仅作参考,并请自行核实相关内容。)