概述

在口腔内取出阻生第三磨牙是专科医生常见的外科手术。然而,在某些情况下,如异位第三磨牙,额外的外科手术移除似乎不可避免。本文展示了一例56岁女性的详细病例,该患者下颌存在异位第三磨牙及囊性病变,采用下颌缘入路进行外科切除。术后临床回复顺利,未出现面神经麻痹的迹象。

在此类情况下,必须根据对放射影像和临床检查的细致研究,进行适当的术前规划。选择更为保守的手术技术,以最大程度地减少对邻近解剖结构的风险,应成为首选的外科方案。

摘要

异位第三磨牙的病因尚未明确,但可以通过多种机制进行解释。正常情况下,牙齿会从骨内位置迁移到功能性位置,这一过程的中断可能导致异位阻生。此外,周围组织的创伤和异位牙胚的形成也可能是促成因素。邻近的囊性或肿瘤性病变也可能引起牙齿位置的改变。

通常,异位第三磨牙是在常规临床检查中通过全景X线片偶然发现的,因为它们在数年内可能无明显症状。然而,在某些情况下,这些牙齿可能引发严重的疼痛、肿胀或咀嚼困难,迫使患者寻求医疗帮助。在这种情况下,异位磨牙的诊断往往与囊性或肿瘤性病变相结合。

本文介绍了一例有趣的病例,患者右下颌下缘存在异位阻生第三磨牙,并伴有囊肿病变,采用口外手术方法进行了切除。文章广泛讨论了诊断、病理及治疗等主要方面,以全面呈现这一主题。

病例报告

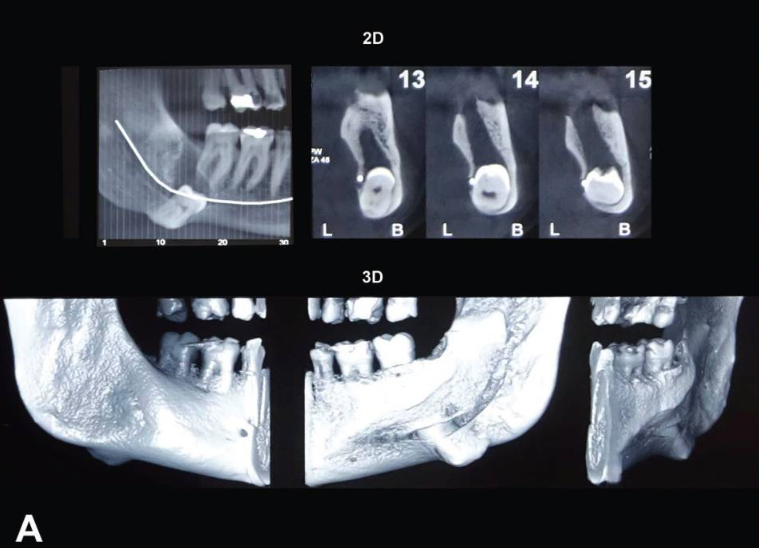

患者,女性,56岁,因右面部疼痛和开口困难被转诊至我们诊所。她提到,右下颌下缘区域的突出物已存在超过10年。患者的病史中没有并发症。初步的口外临床检查显示右下颌下缘有大面积的疼痛性炎症肿胀。全景X线片显示该区域存在一颗异位第三磨牙的深度阻生,伴有放射透亮的病变。锥形束计算机断层扫描(CBCT)进一步显示,阻生主要影响了下颌下缘的舌侧板(图1A)

A) 选取的患者锥形束计算机断层扫描(CBCT)2D和3D视图显示,阻生主要影响右下颌体下缘的舌侧板。

B) 术中对手术程序进行仔细规划。虚线表示右下颌的下缘,

实线表示皮肤切口位置(距右下颌下缘2厘米)。虚线圆圈表示阻生牙的位置。

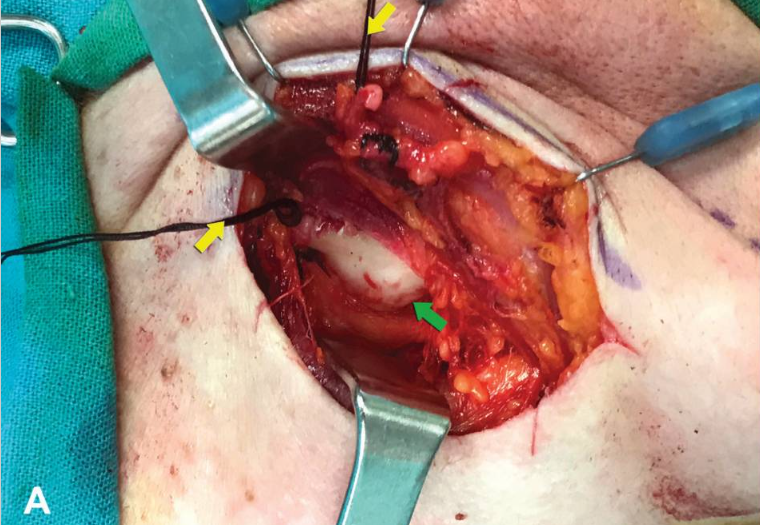

由于临床症状提示存在炎症,决定连同囊性病变一起拔除阻生牙。在首次开具抗生素以缓解炎症症状后,患者接受了手术。选择了全身麻醉下的口外入路作为首选手术方式。在仔细准备手术部位后(见图1B),在右下颌下缘以下约2厘米处进行颌下皮肤切口,并切开颈阔肌。面神经下颌边缘支(VII)在颈深筋膜的浅层立即被识别,并在结扎面静脉和动脉后从手术区域退回。随后切开翼内肌腱索,接着切开覆盖右下颌下缘的骨膜。

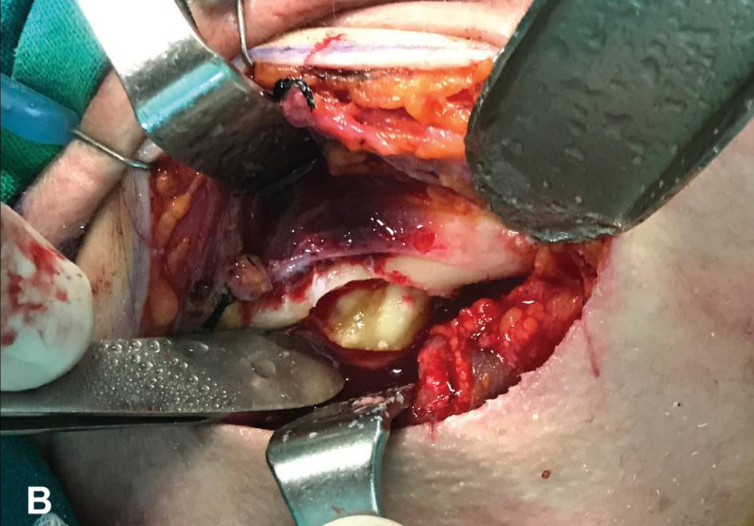

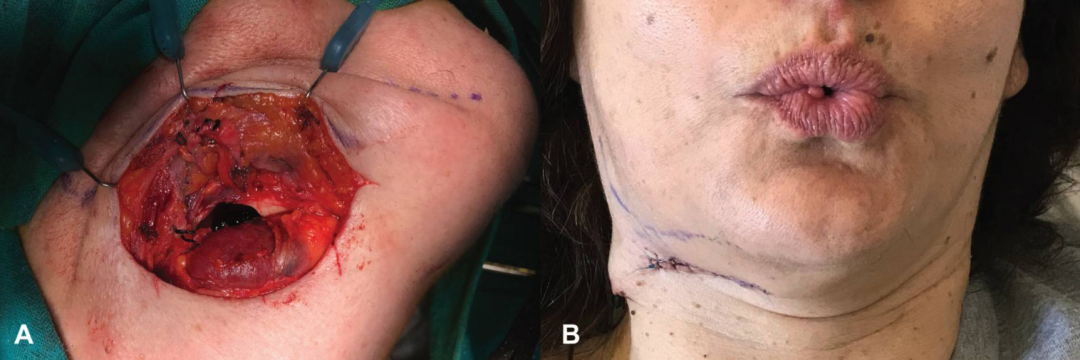

通过小心翻起骨膜,从下颌骨下方到达阻生部位(见图2A)。使用低速手机及无菌生理盐水进行骨切开,暴露出阻生牙(见图2B)。立即取出阻生的第三磨牙及其囊性病变(见图3A)。手术过程中未暴露下牙槽神经。手术创口经过彻底的抗菌剂和生理盐水冲洗后,放置引流管并逐层闭合软组织。

A) 手术部位在翻起下颌体的骨膜后。两条黄色箭头指向用于将面神经从手术区域退回的面动脉和静脉的结扎线。绿色箭头指向下颌骨上的阻生突出部分。

B) 在切除覆盖阻生部位的颊骨板后,暴露出阻生的第三磨牙及囊肿。

A) 手术部位在取出阻生牙和囊肿后立即拍摄的视图。

B) 手术后两天,右侧下颌边缘支的面神经无任何麻痹或瘫痪的临床迹象。

讨论

通常情况下,异位阻生第三磨牙可能在没有明显症状的情况下通过放射学检查意外发现。全景X线片和锥形束计算机断层扫描(CBCT)是识别伴有囊性病变的异位第三磨牙的首选影像学技术。为优化临床诊断和治疗,提出了一种基于全景X线结果的新异位阻生第三磨牙分类。然而,在进行拔除手术之前,进行CBCT扫描至关重要,原因如下:a. 有助于判断选择口内或口外手术的适宜性;b. 提供最佳手术规划;c. 帮助在手术中确定保护关键解剖结构的策略,从而最大程度减少术后并发症。

手术入路的选择取决于外科医生的偏好和经验,以及异位牙的位置。一般来说,经典的口内和口外入路是两种主要的手术选择。内镜下手术也被提及,因为它能够提供手术视野的放大,特别是在口腔内手术中。然而,内窥镜的高昂成本和缺乏培训设施限制了其常规使用。

异位阻生第三磨牙的口内拔除可以通过舌下窝或前庭沟进行,具体选择取决于牙齿的移位情况,但如有必要也可进行矢状劈开截骨术。口内入路是一种更为保守的技术,应优先考虑,以避免皮肤组织疤痕和对面神经下颌边缘支的潜在损伤。然而,在某些情况下,传统的口内方法可能不足以完成拔除,主要由于视野受限或患者牙关紧闭。在本例中,由于手术范围有限且需进行广泛的截骨,因此排除了传统口内入路,这可能会导致医源性下颌骨折和下牙槽神经损伤的风险。

在某些情况下,特别是当异位第三磨牙位于较深位置时,口外手术取出是不可避免的。这种方法适用于以下情况:(a)第三磨牙位于髁突、下颌下间隙、升支或冠状突;(b)位于下颌下缘或与下颌管接近;(c)被分类为TMC III类,即位于下颌管下方;(d)深度阻生且根部弯曲或高度硬化;(e)开口受限或牙关紧闭;(f)伴随有囊肿或肿瘤等病理变化,且预计需要大量骨切除。

耳前、下颌下和下颌后手术入路是进行异位第三磨牙口外手术的三种选择,其中最后两种方法最为常用。选择最合适的口外手术方法依赖于术前仔细规划,考虑异位牙的位置,选择最保守和对患者创伤最小的技术。耳前方法在阻生牙位于髁状窝时提供更佳的进入通道,而下颌下和颞下方法则在牙齿位于下颌体和下颌支时提供更好的可视性,且神经损伤率较低,术后瘢痕可隐藏于颈部皱纹中。

在本病例中,因异位牙位于下颌下缘的舌侧,选择了下颌下切口。在考虑存在和拔除异位下颌第三磨牙时,始终需要评估可能出现的并发症。在进行过度截骨且视野有限时,可能出现颌骨骨折等并发症,尽管是否伴随神经损伤。在这种情况下,使用微型钢板被认为是预防颌骨骨折的有效措施。

总之,异位下颌第三磨牙是一种罕见的临床现象,通常在无症状或偶然发现的情况下不会被注意。在许多情况下,它们与牙源性囊肿相关联。虽然可以不治疗,但在出现炎症症状时,手术切除是必要的。手术方式需精心设计,依据牙齿位置选择更为保守和创伤较小的方案,并在术后定期进行放射学检查。

-END-

声明:本文转载自<口腔赵庆乐>,仅用于学习交流,如有侵权,请立即联系我们处理。内容仅代表作者个人观点,望大家理性判断及应用。