接诊骨质疏松患者时,你是否常遇到这样的纠结:同样骨密度下降,有的患者用双膦酸盐就有效,有的却得先上特立帕肽?明明初始用了抗骨吸收药,复查却发现骨量仍掉、甚至新增骨折,该何时换成促骨形成药?

抗骨吸收药物与促骨形成药物的选择及用药顺序,并非 “固定先后”,而是基于患者的病情严重程度、骨折风险分层、治疗目标及个体耐受性,遵循 “分层治疗、个体化决策” 原则。

今天结合临床,从药物核心区别、选择依据、用药顺序策略三方面详细说明,拆解这两类药物的选择逻辑,帮你快速理清不同患者的用药优先级,避免陷入“一刀切”的误区。

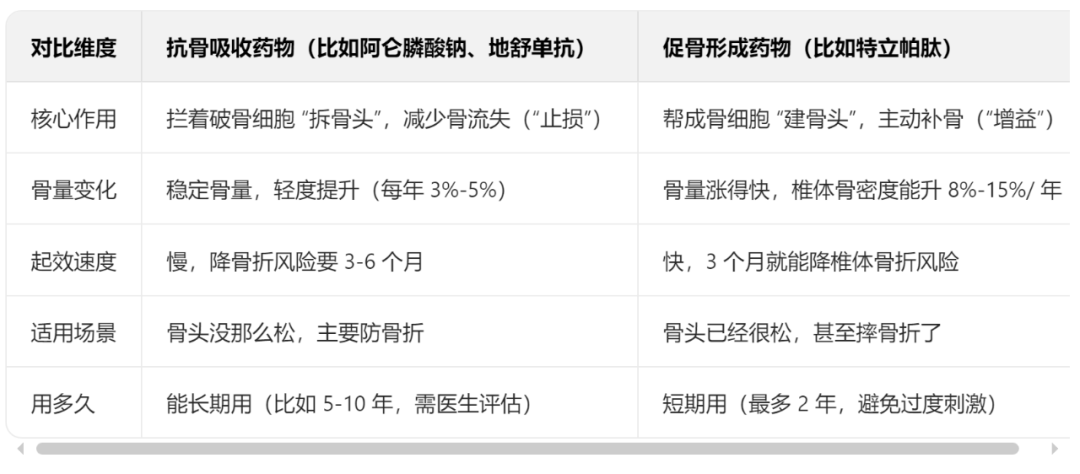

一、先明确:两类药物的核心区别(作用机制是选择的基础)

二、选择的核心依据:先做 “风险分层”,再定 “药物类型”

-

骨密度 T 值:-2.5 ≤ T 值 < -1.0(骨量减少或轻度骨质疏松),且无脆性骨折史; -

FRAX 评分:未来 10 年主要骨质疏松性骨折风险<20%,髋部骨折风险<3%; -

无高风险因素(如长期用糖皮质激素、多发性椎体压缩性骨折、严重骨痛)。

-

已发生脆性骨折(尤其是椎体压缩性骨折、髋部骨折,或多次骨折); -

骨密度 T 值 ≤ -3.0(重度骨质疏松),即使无骨折史; -

FRAX 评分:未来 10 年主要骨折风险≥20%,或髋部骨折风险≥3%; -

抗骨吸收药物治疗失败(如用药 1 年骨密度仍下降、或发生新骨折); -

特殊人群(如长期大剂量用糖皮质激素导致的 “类固醇性骨质疏松”,且伴高骨折风险)。

三、用药顺序策略:初始治疗→序贯治疗,而非“固定先后”

-

举例:65 岁女性,初始 T 值 - 2.6(中危),用阿仑膦酸钠 3 年,复查 T 值 - 3.1 且出现 1 处椎体微骨折→换用特立帕肽治疗 2 年,骨量提升后再换抗骨吸收药物维持。

-

具体流程:① 先用促骨形成药物(如特立帕肽)治疗 2 年,骨密度显著提升、骨折风险降低后;② 立即换用抗骨吸收药物(如地舒单抗或唑来膦酸),长期维持(通常 5-10 年),防止停药后骨量快速下降(特立帕肽停药后 1 年内,骨量可能回退至治疗前水平)。

-

举例:70 岁男性,有 1 次髋部骨折史,T 值 - 3.5(极高危)→先特立帕肽治疗 2 年(椎体骨密度提升 12%)→换用地舒单抗每 6 个月注射 1 次,维持骨量。

-

若中低危患者用抗骨吸收药物(如地舒单抗)治疗 5 年,骨密度稳定、无骨折,可在医生评估后 “药物假期”(停药观察,每 6 个月复查骨密度),无需换用促骨形成药物; -

若高危患者用促骨形成药物 2 年后,因不耐受(如注射部位反应、高钙血症)无法换用抗骨吸收药物,可在医生指导下短期用雷洛昔芬(选择性雌激素受体调节剂,适合绝经后女性)过渡。

四、关键提醒:用药前必须做好 “基础治疗”

-

每日钙摄入量:800-1200mg(优先通过饮食,如牛奶、豆制品;不足时补充钙剂);

-

每日维生素 D 摄入量:800-1000IU(可通过晒太阳、食物,或补充剂,需定期监测血 25 - 羟维生素 D 水平,目标≥75nmol/L)。

-

先通过骨密度、骨折史、FRAX 评分分风险等级; -

中低危→初始用抗骨吸收药物(预防流失); -

高危→初始用促骨形成药物(快速造骨),2 年后换抗骨吸收药物(维持); -

治疗中根据“疗效、安全性” 调整,核心是 “个体化、分层治疗”。

你家里有人在吃骨质疏松的药吗?有没有遇到过 “选药难题”?欢迎在评论区聊聊

-END-

声明:本文转载自<脊柱e学>,版权归原作者所有,仅用于学习交流,如有侵权请联系删除