高度房室阻滞的心电图表现为房室传导比例为3:1或更高,导致极慢的心室率,与三度房室阻滞不同的是P波和QRS波群之间仍有一定的关系,本文系统梳理高度房室阻滞的心电图诊断。

高度房室传导阻滞概述

· 是二度房室传导阻滞的一种严重形式。

· 指连续 3个或更多 的窦性P波未能下传至心室(即被阻滞)。

· 房室传导比例通常 ≥ 3:1(例如 3:1, 4:1, 5:1 等)。

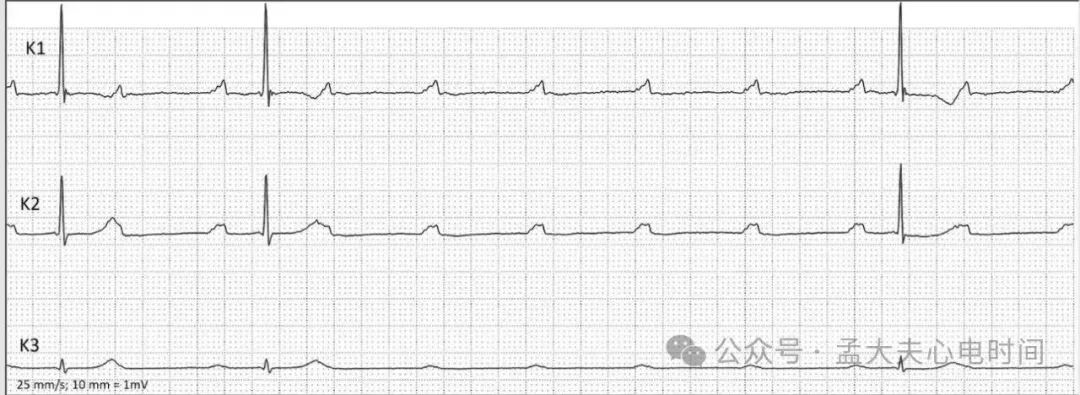

· 当绝大多数P波被阻滞,仅偶尔有P波能下传时,称为几乎完全性房室传导阻滞(接近三度AVB,但尚存极少数传导)。

临床意义:

1. 休息时: 患者可能无症状,也可能因心室率过慢(通常<45 bpm)出现乏力、头晕等症状。

2. 运动时:症状常加重或显现。因心率无法随需求增加,导致:

· 心力衰竭 (HF): 主要机制是房室不同步:

左室充盈时间缩短 → 左室顺应性降低。

舒张期二尖瓣反流增加。

心搏出量 (Stroke Volume) 减少。

· 晕厥 (Syncope): 由严重心动过缓导致脑灌注不足引起。

· 心源性猝死 (SCD): 极慢的心室率或长间歇可能诱发致命性室性心律失常(如尖端扭转型室速)或心脏停搏。

3. 及时发现至关重要: 因其潜在严重后果,早期识别和干预(通常是起搏器植入)是治疗关键。

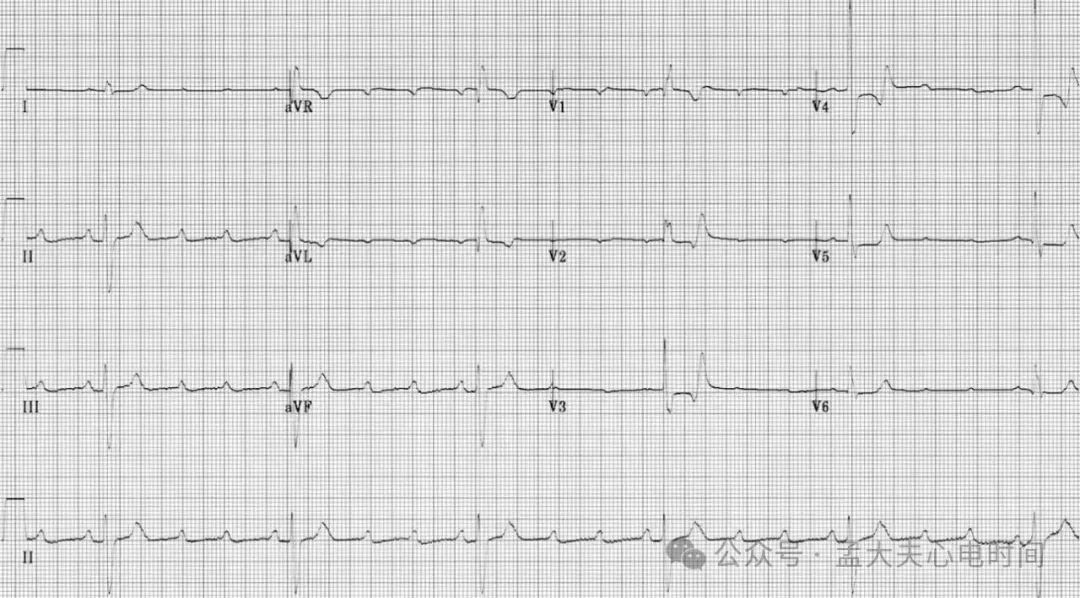

高度房室阻滞的心电图诊断标准与特征

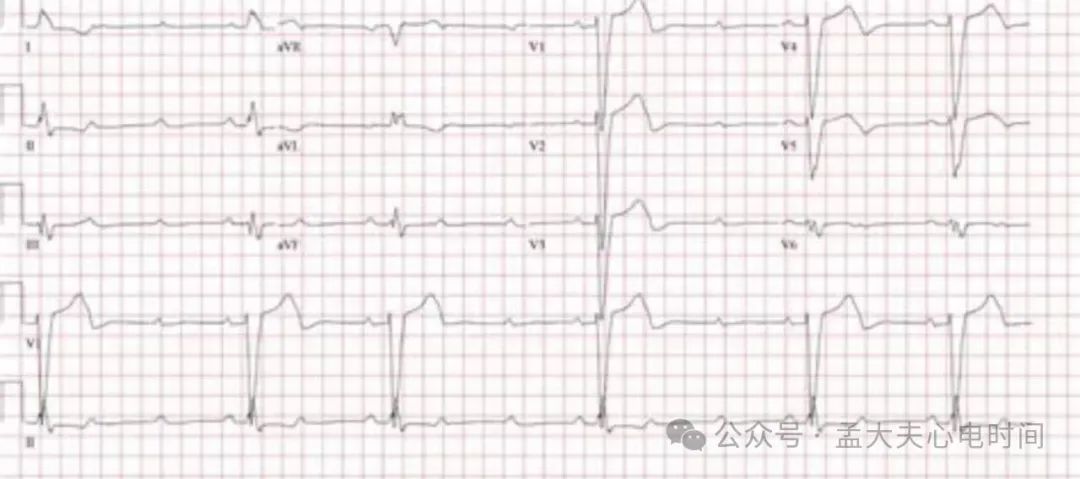

1. 心房率 (P波频率):

通常 ≤ 135 bpm,为区别于生理性干扰(常在快速房率时发生)的重要点。

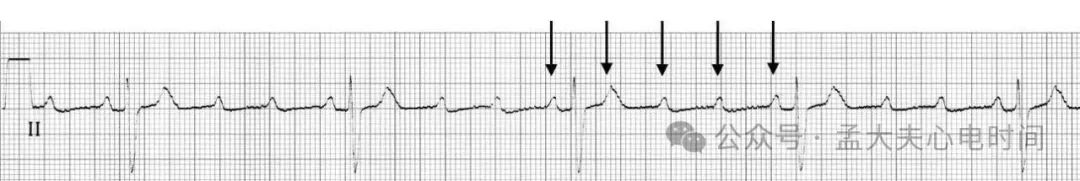

2. 连续P波未下传:

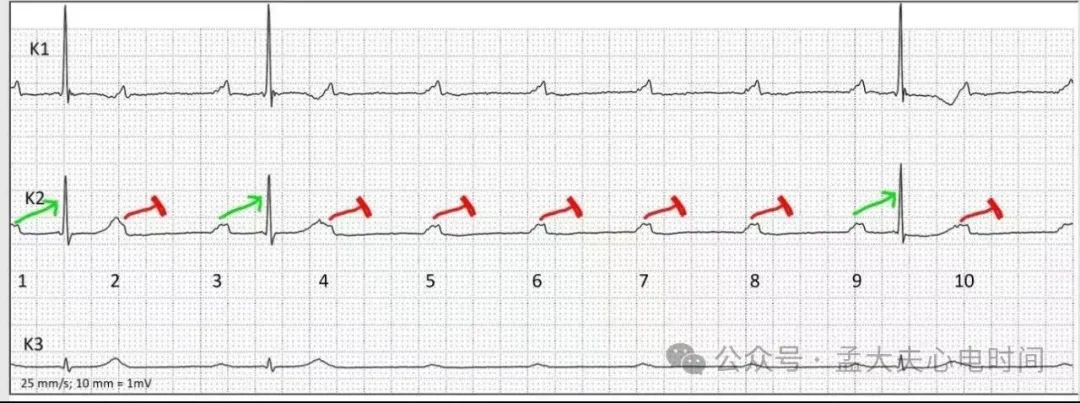

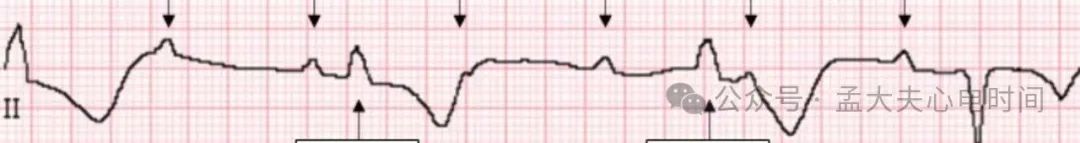

连续3个或更多的窦性P波未能下传心室(无后继QRS波群)。这是诊断HG-AVB的最直接、最可靠的依据。

房室传导比例: 通常 ≥ 3:1 (例如 3:1, 4:1, 5:1 等)。

3. PR间期:

下传的P波(即其后有QRS波)中,其PR间期通常是固定的(PR间期可延长)。这是HG-AVB与三度(完全性)AVB的关键鉴别点之一:三度AVB中没有任何P波能下传,故不存在可测量的、与QRS相关的PR间期。

4. 心室率 (QRS频率):

由于高比例的房室传导阻滞(≥3:1),心室率显著减慢。通常 < 45 bpm。

5. 逸搏心律:

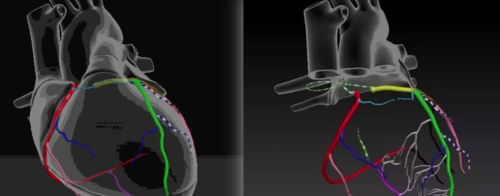

常伴发交界性逸搏 (Junctional Escape) 或室性逸搏 (Ventricular Escape)。当窦性冲动连续阻滞时,次级起搏点(房室结下部或心室)激动心室,防止心脏停搏。

逸搏QRS波形态:交界性逸搏通常窄(类似正常QRS),室性逸搏宽大畸形。

6. 房室分离:

心房(由窦房结控制)和心室(由窦房结下传或逸搏心律控制)的激动是分离的,各自独立。

不完全性房室分离:仍有窦性P波能下传夺获心室(形成与逸搏不同的QRS波),为不完全性房室分离。这与三度AVB的完全性房室分离不同(无任何夺获)。

与干扰性房室分离的鉴别:

关键指标:逸搏周期 (逸搏点自身固有周长)。

如果逸搏周期 ≥ 2倍的P波周期 ,强烈提示存在阻滞性房室分离(即HG-AVB或三度AVB),而非生理性干扰。

7. RR间期:

通常不规则,原因包括:

逸搏心律的存在: 逸搏心律的RR间期与窦性下传的RR间期不同。

隐匿性传导: 部分未完全穿透房室结的冲动影响后续冲动的传导,导致传导比例意外变化。

意外传导现象: 如裂隙现象、魏登斯基现象、超常传导等,可导致偶尔的P波意外下传,打乱规律。

规则RR间期的特殊情况: 仅当房室传导比例绝对恒定(如固定4:1)且无逸搏心律出现时,RR间期才是规则的(但这种情况相对少见)。

高度房室阻滞与三度房室阻滞鉴别诊断一览表

本文涵盖高度房室阻滞的定义、临床意义、病理生理机制以及心电图诊断标准和特征。

-END-

声明:本文转载于<孟大夫心电时间>,以上仅代表作者本人观点,仅用于学习交流,版权归原作所有。