对骨科医生而言老年人股骨转子间骨折始终是很有挑战性的外科手术。由于患者骨质疏松,内固定把持力降低导致手术失败率高。同时,老年人合并症多,导致骨折后一年的死亡率几乎达到1/3,术后只有20%左右的患者能恢复到受伤前的状态。这些都导致老年髋部骨折成为全球性的重大经济负担。

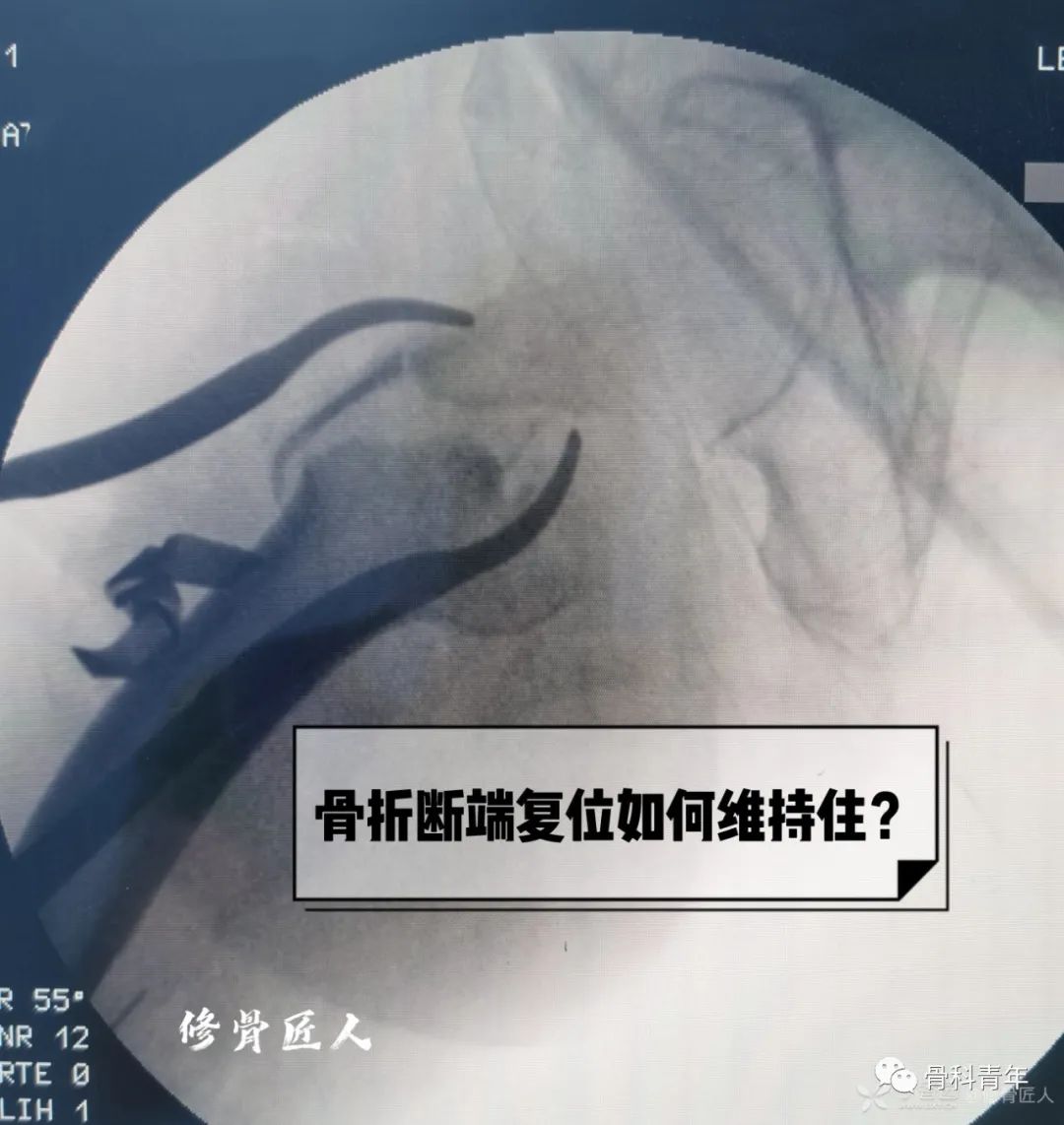

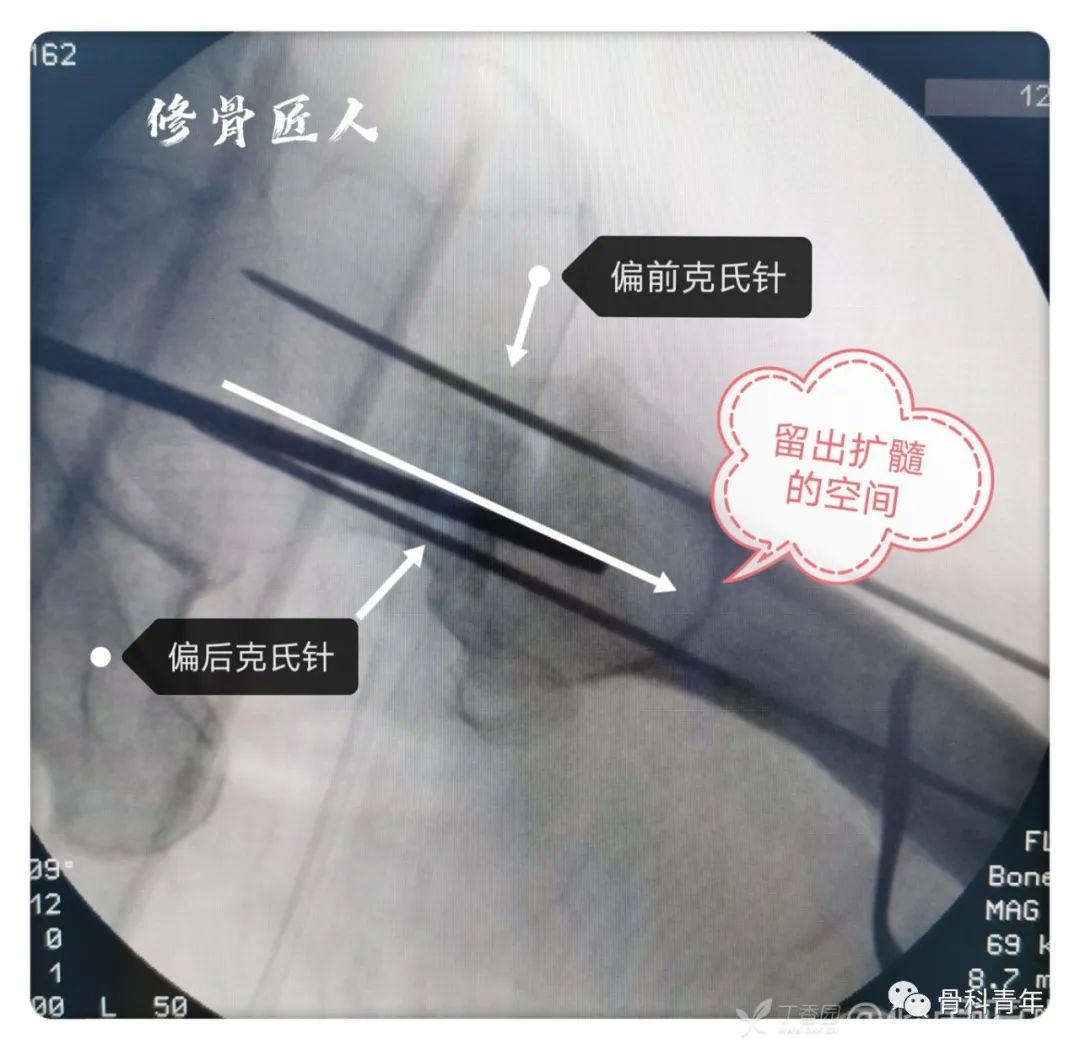

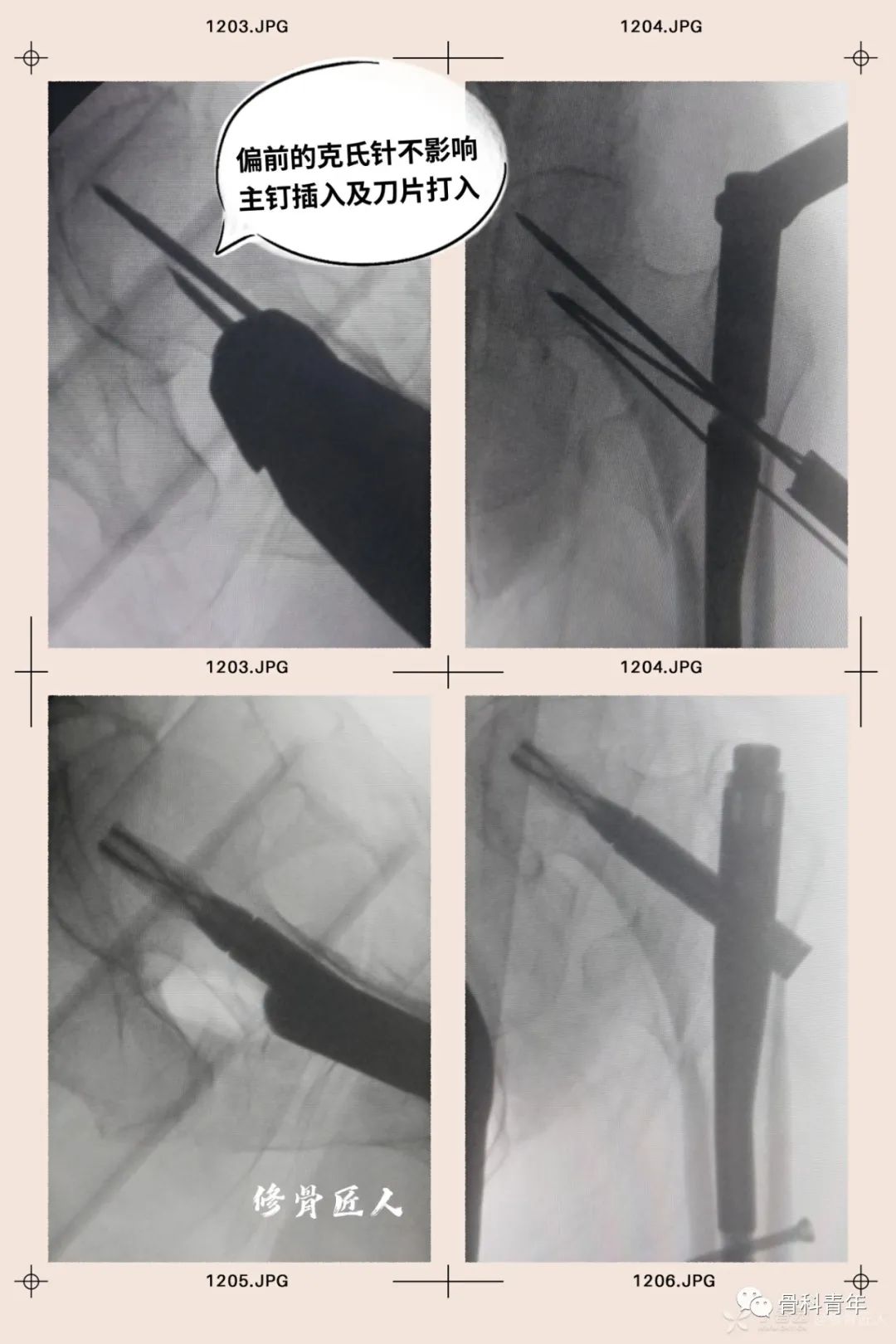

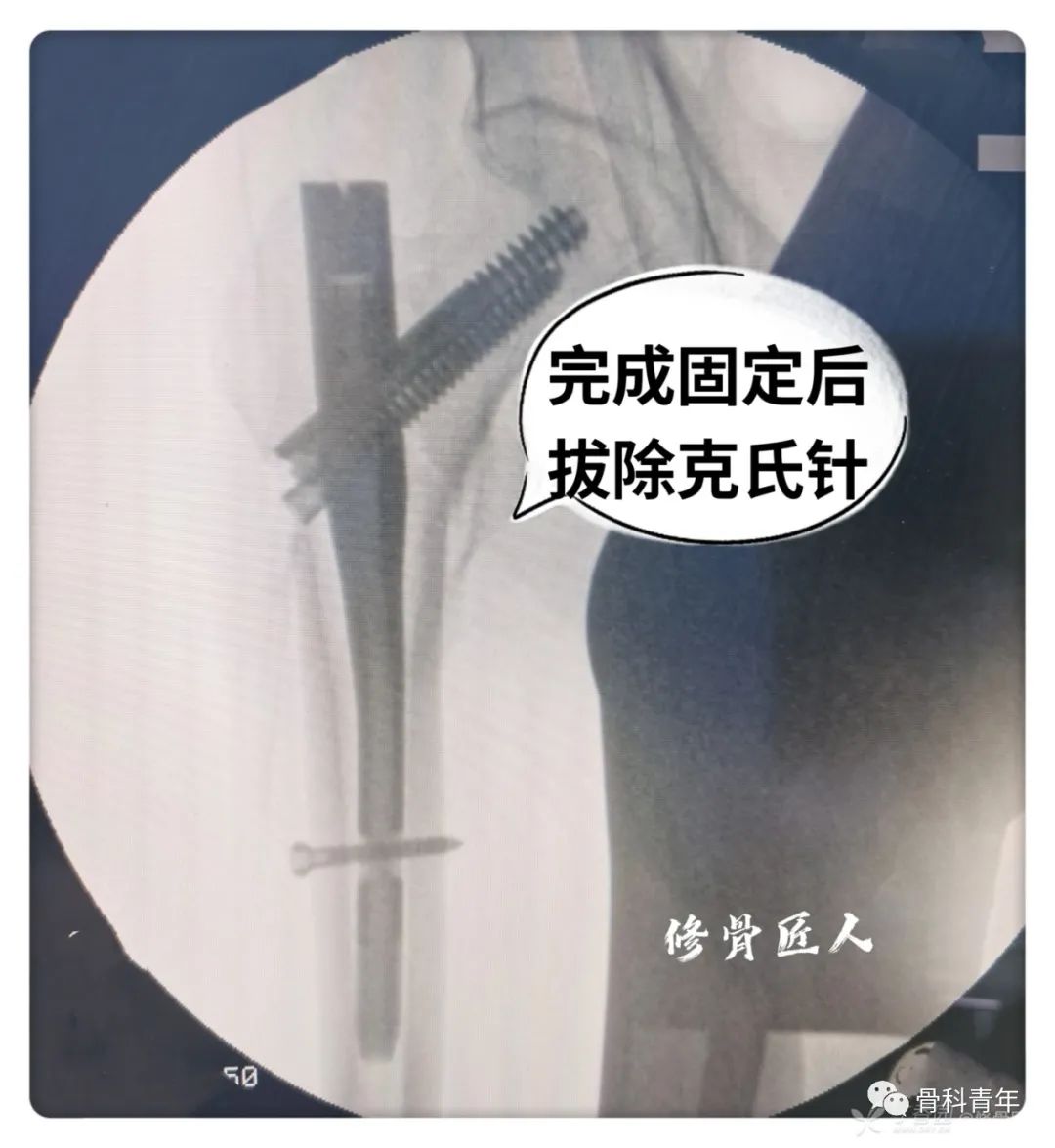

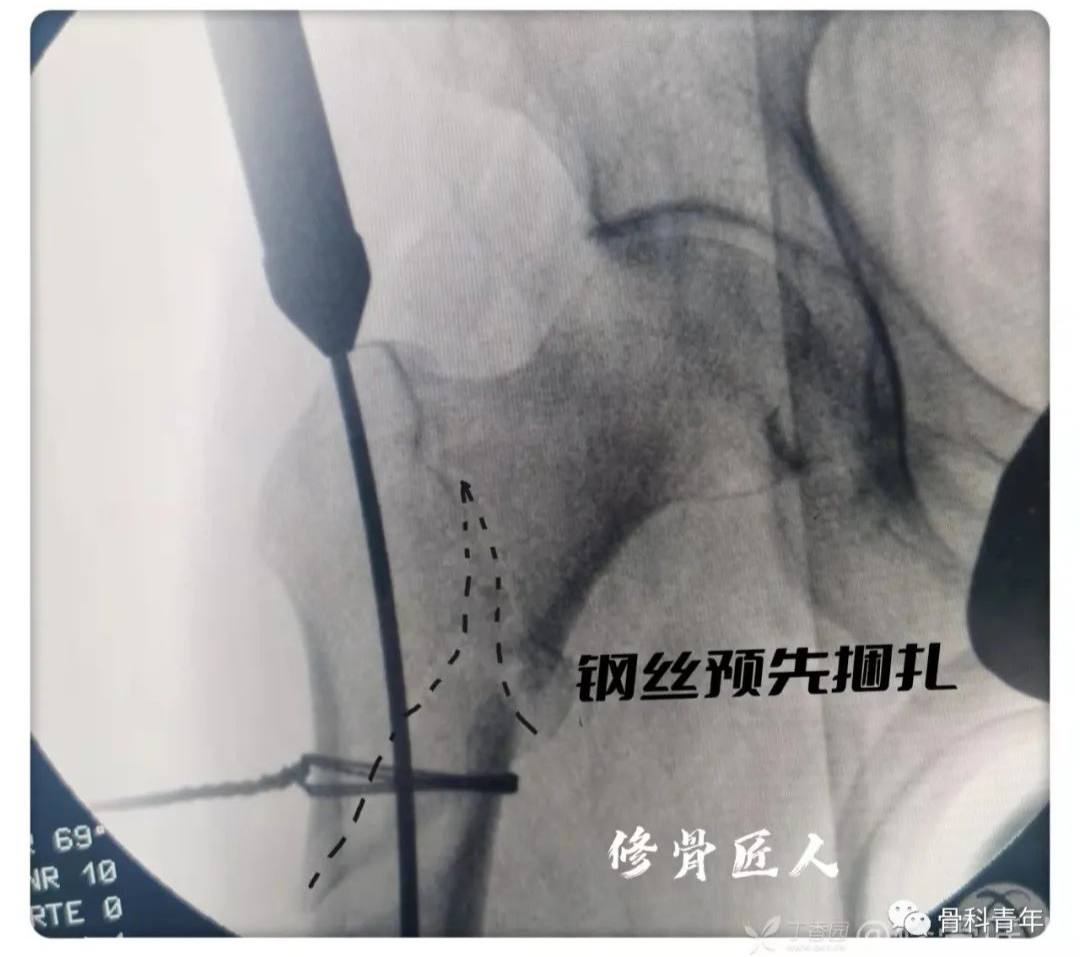

推荐1 克氏针临时固定骨折断端

克氏针偏前或偏后都可以,但不能影响主钉插入及刀片打入。

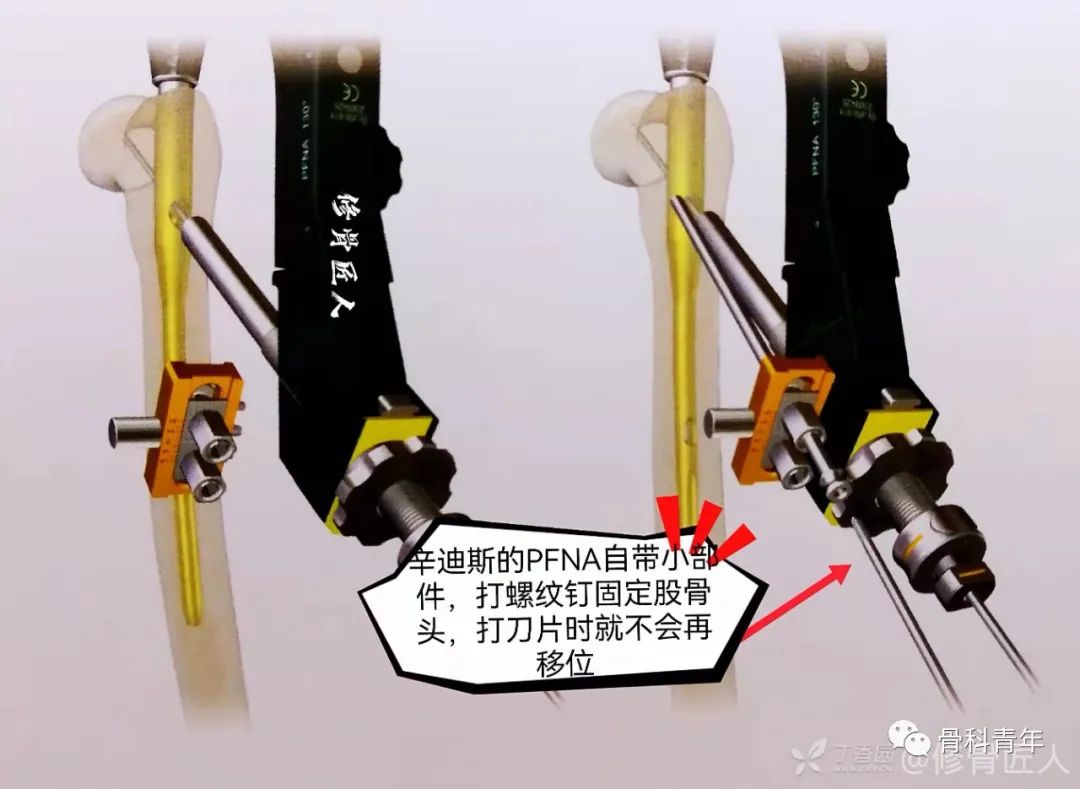

但是现在国内厂家并不提供这个配件(很多代理商根本就不知道还有这么个配件)。我们同样是利用克氏针来解决。

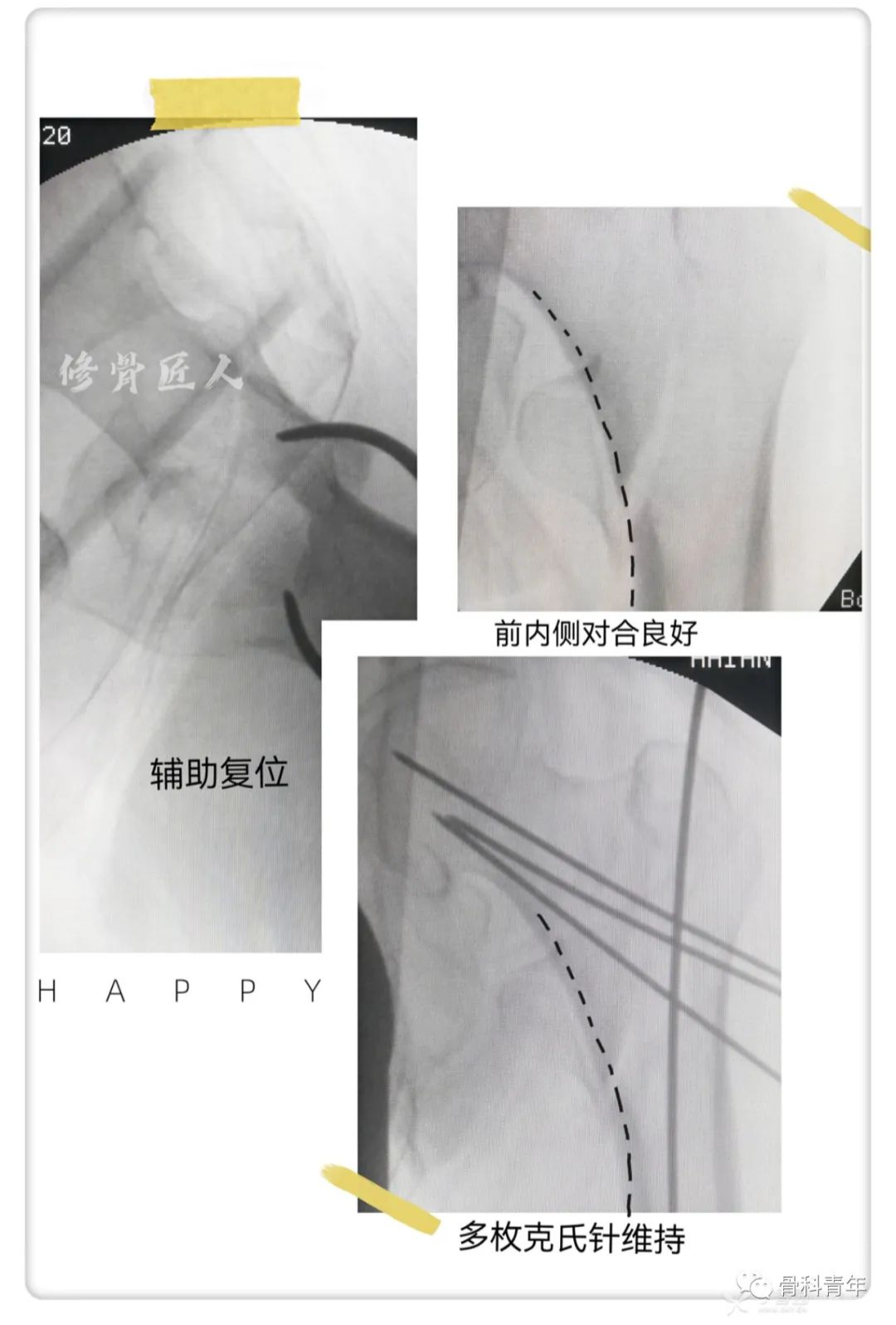

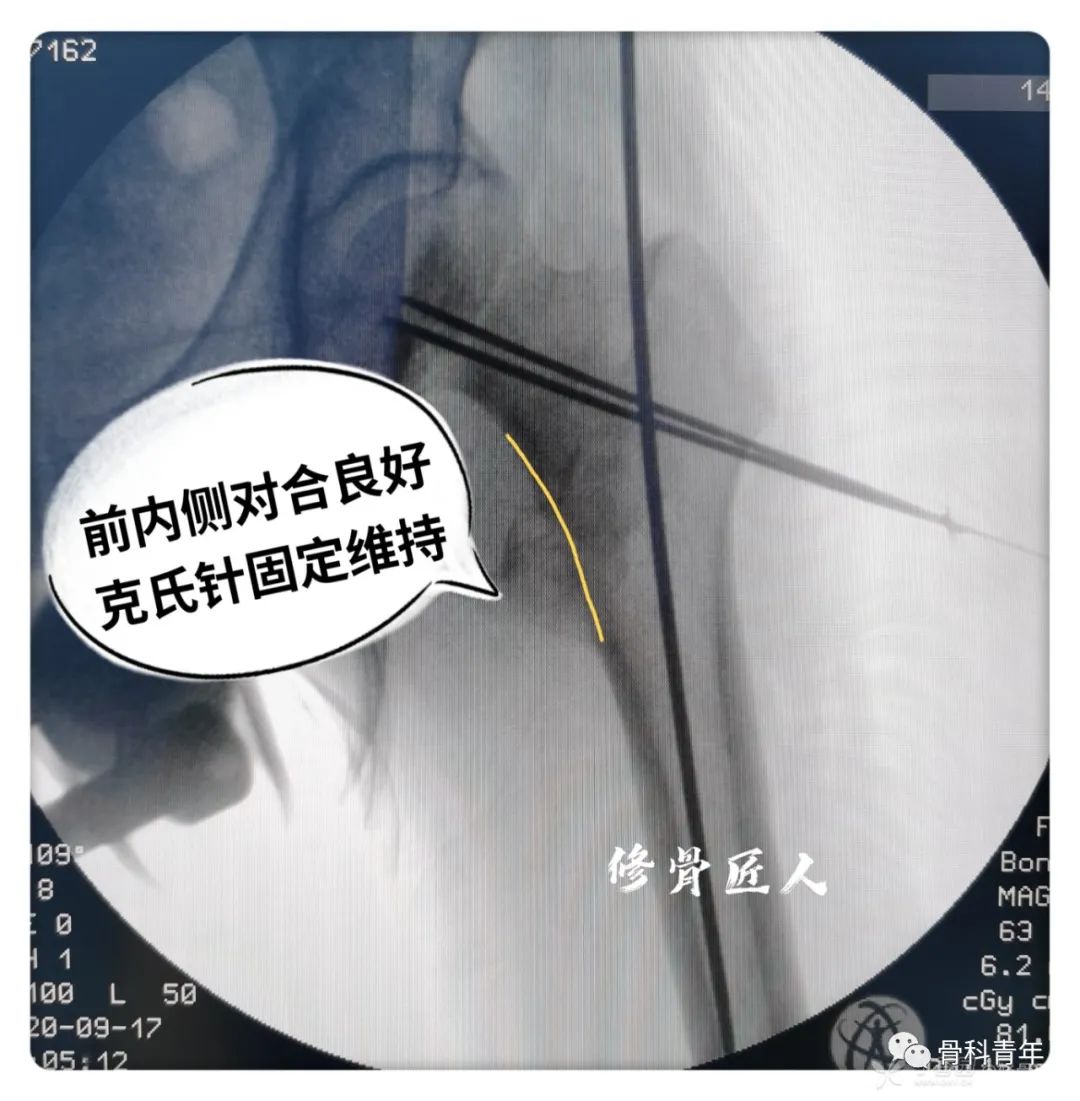

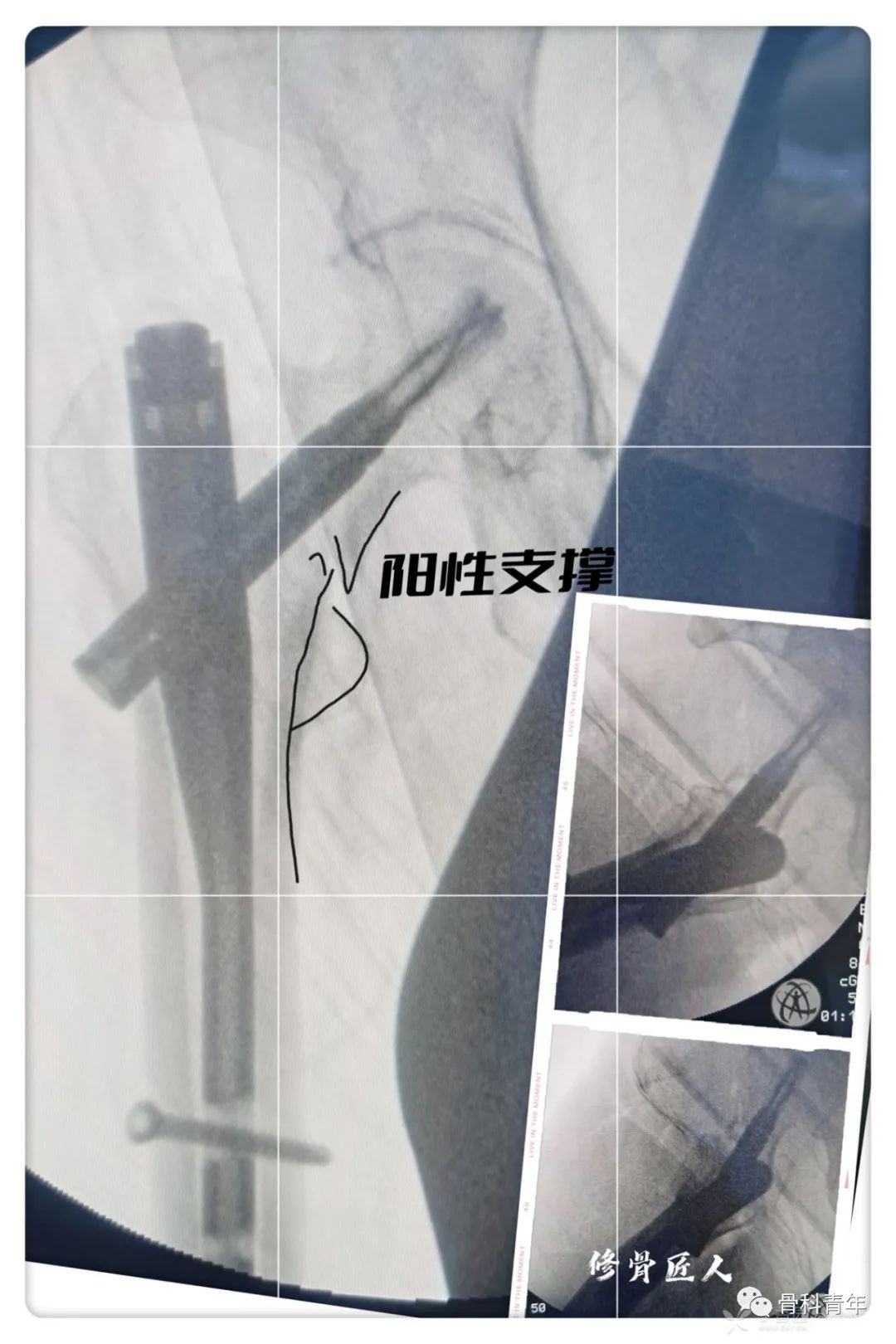

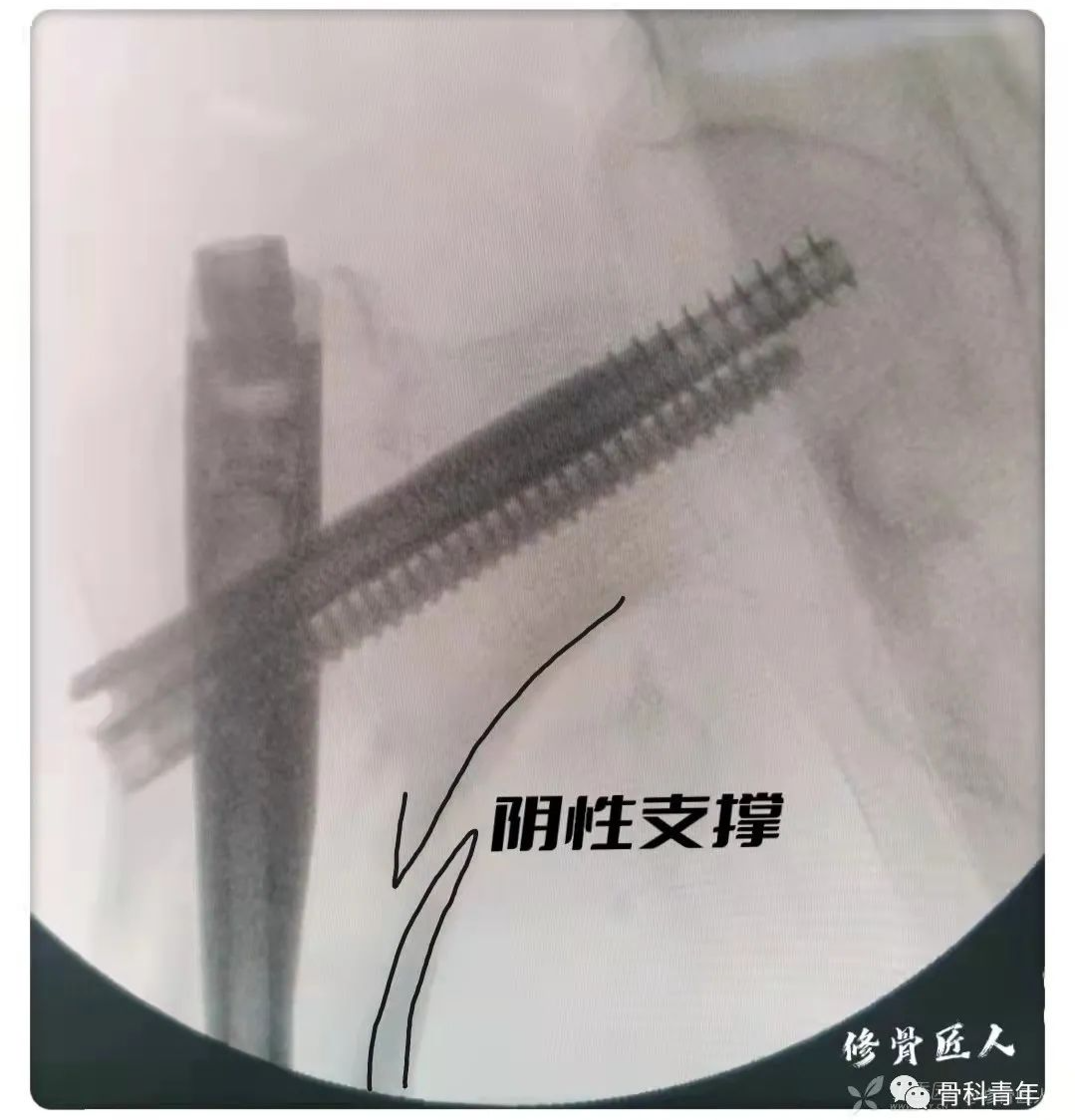

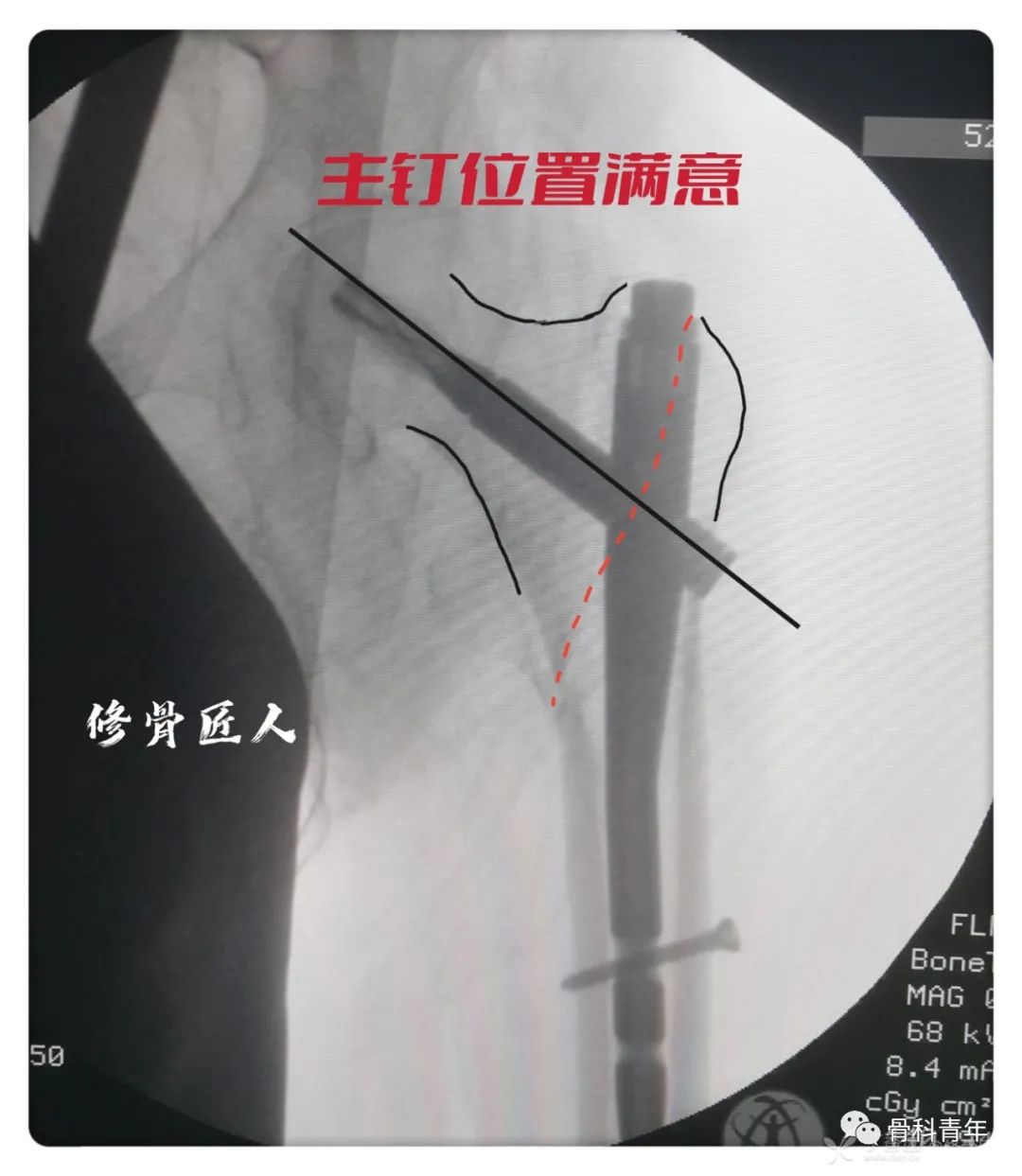

推荐2 良好的内侧复位(阳性支撑)

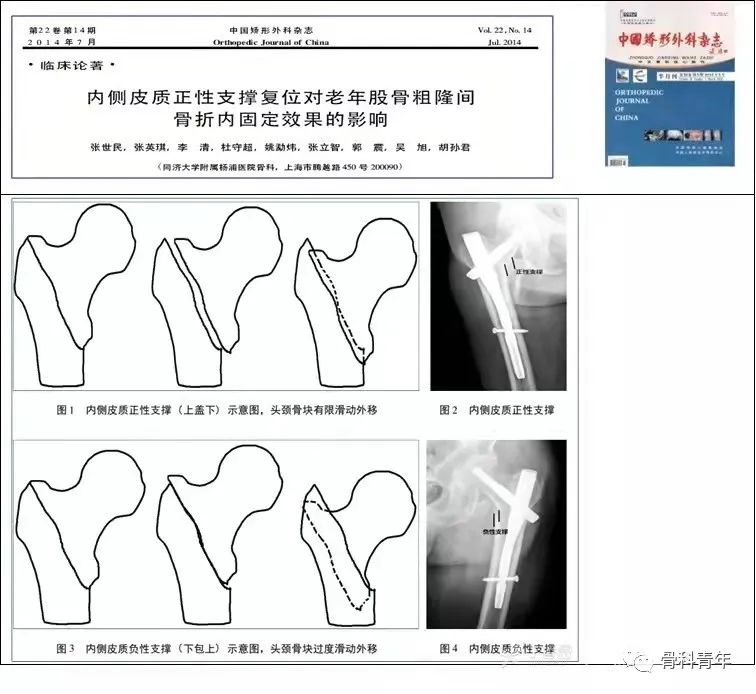

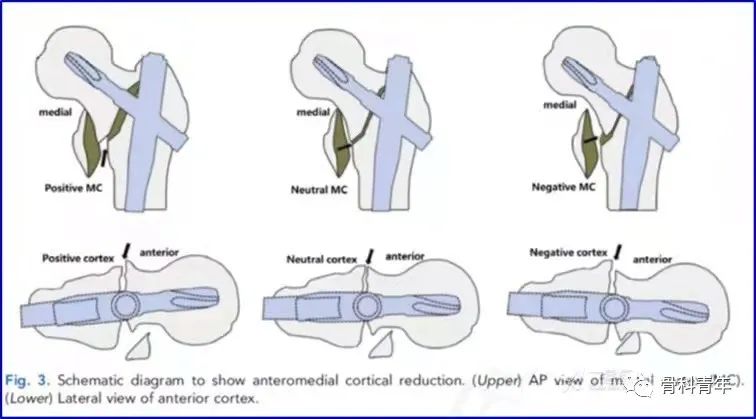

2014-2015年,张世民教授团队在大量临床追踪和临床研究的基础上,提出了转子间骨折基于非解剖复位的「前内侧皮质支撑复位」理论,提出内侧皮质和前侧皮质对位关系分类——正性皮质支撑、负性皮质支撑、中性皮质支撑;之后,研究皮质支撑复位的临床效果,并提出新的骨折复位质量标准。2014年中国矫形外科杂志首次发表:

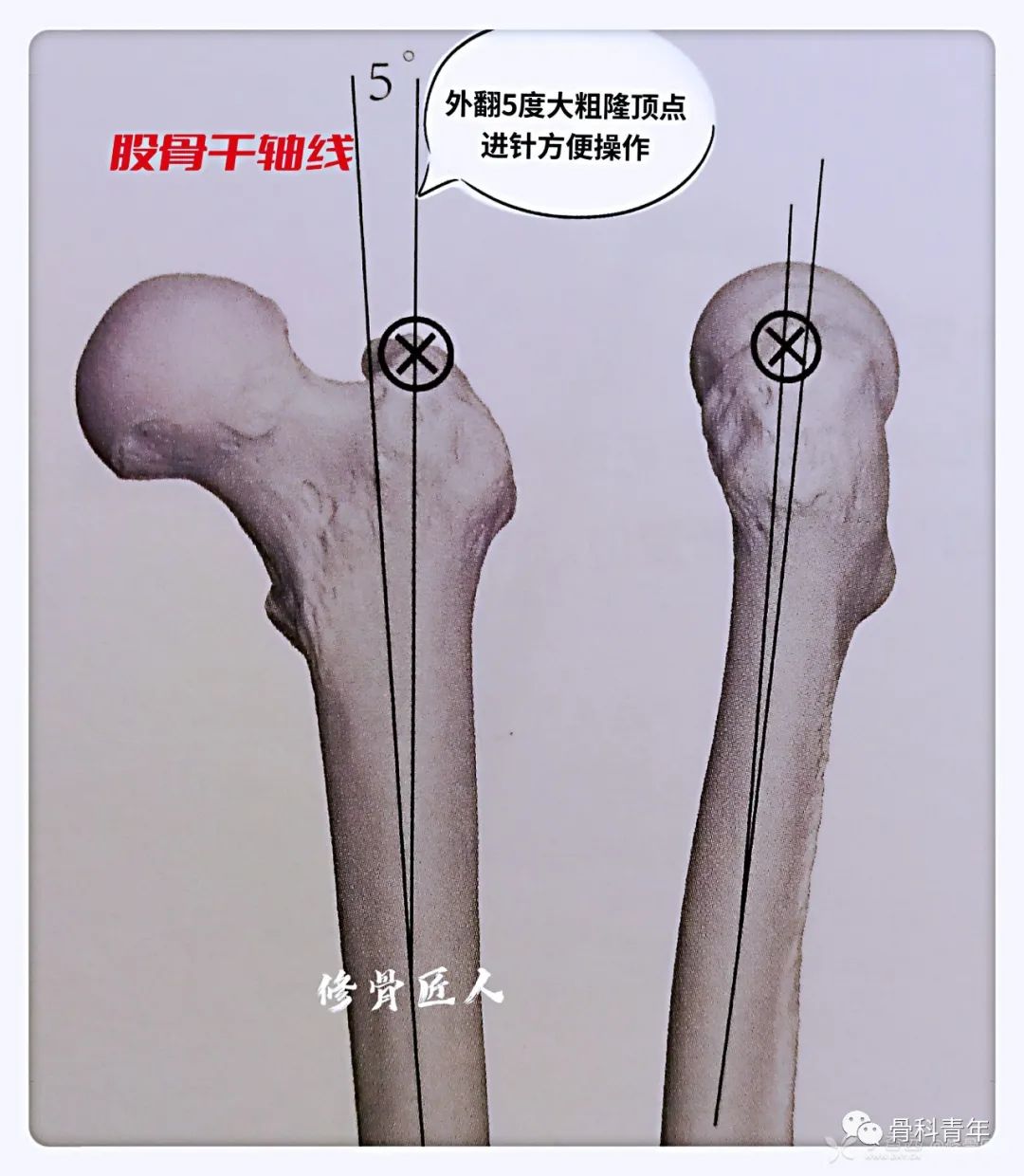

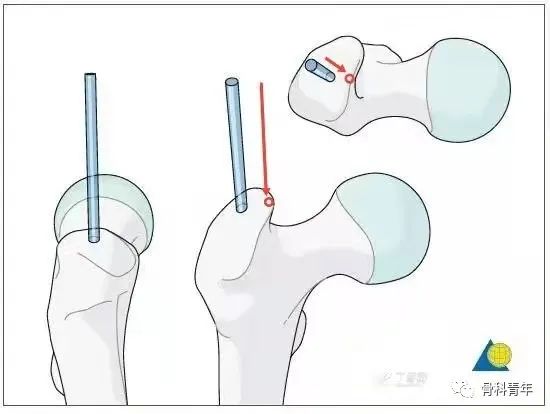

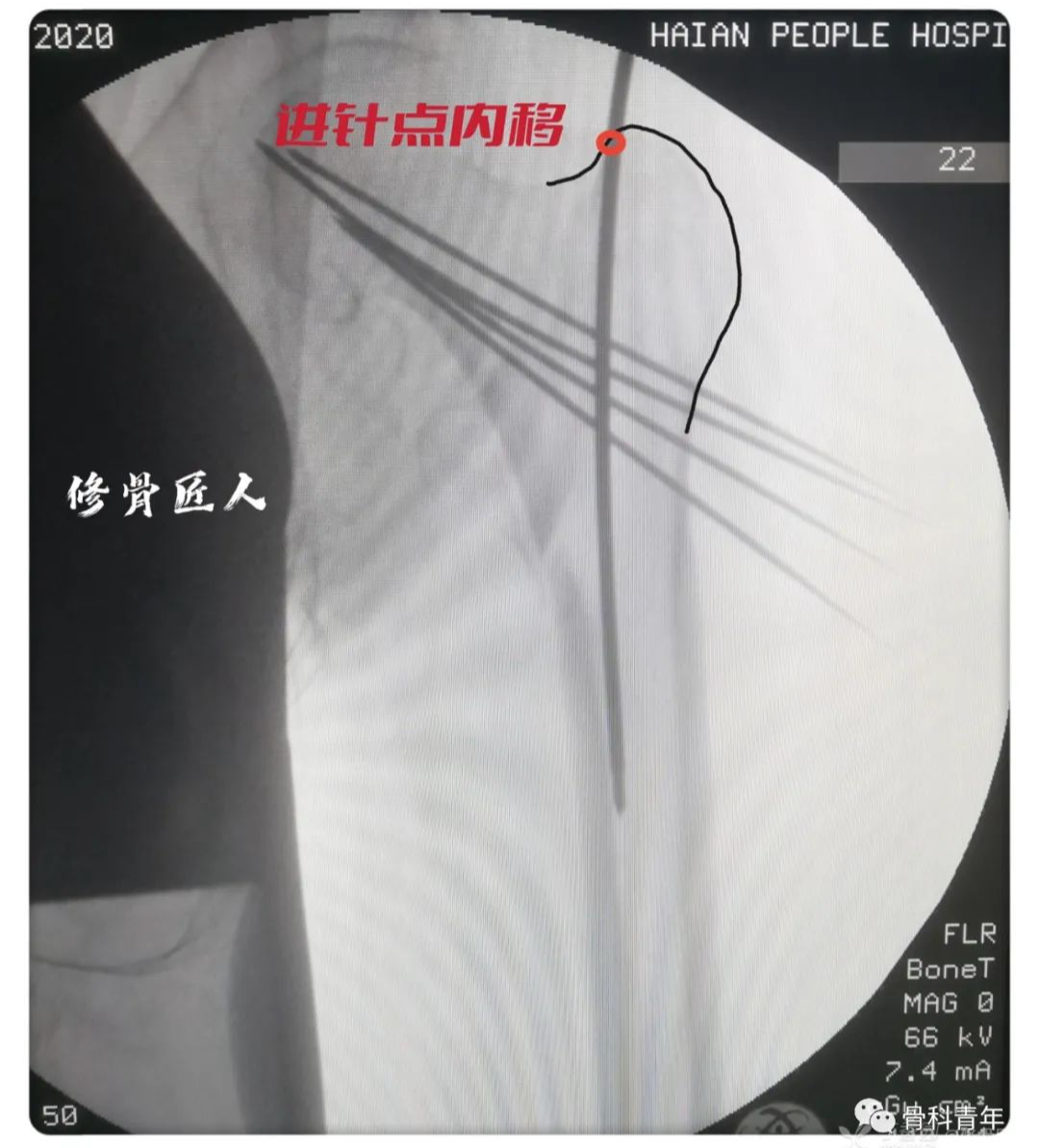

推荐3 进针点内移

股骨干髓腔的轴线近段的投影点通常是指梨状窝,过去的直钉都在此进针。现代的髓内钉都有5度左右外翻角设计,在大转子尖部进针主要要是方便手术操作。

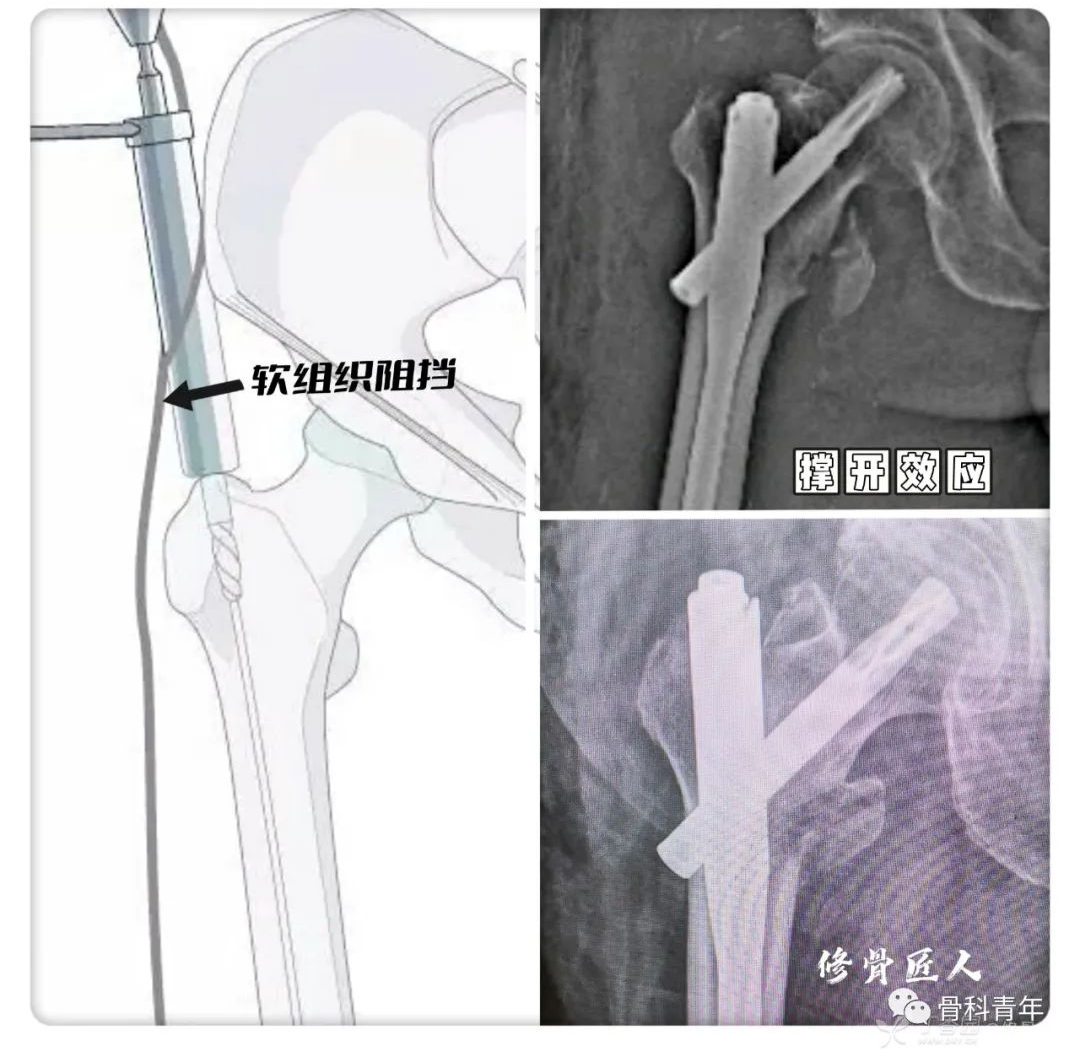

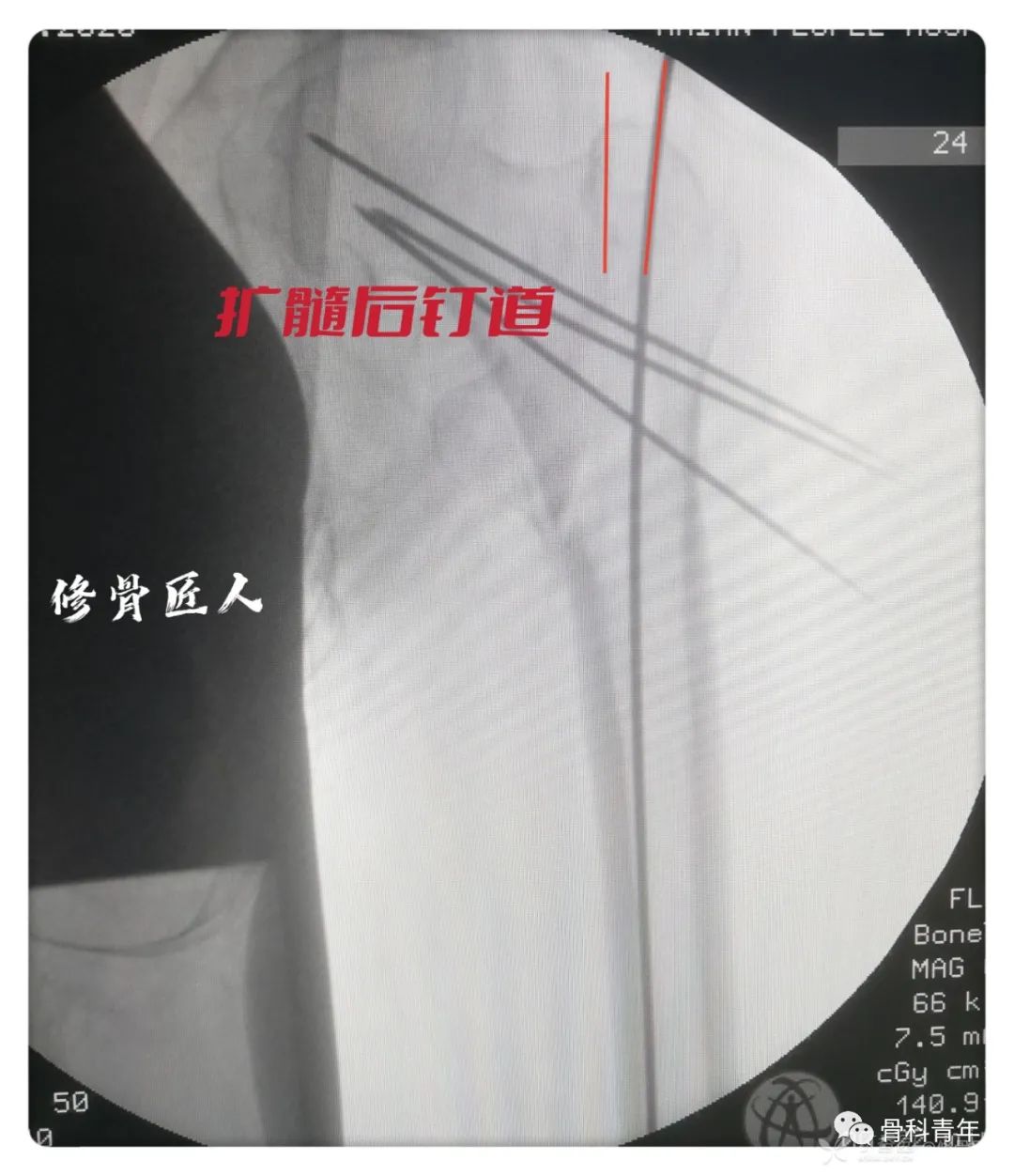

但在实际操作时往往出现髓内钉在骨折端插入(撑开效应),这是因为入钉点的外侧骨骼更薄弱,在插入开口器或近侧扩孔器时,导致外侧骨量磨除更多,进而使入钉通道外移,最后引起头颈骨块内翻、股骨头内拉力螺钉位置不良,致使拉力螺钉在内翻的股骨头内早期切出。

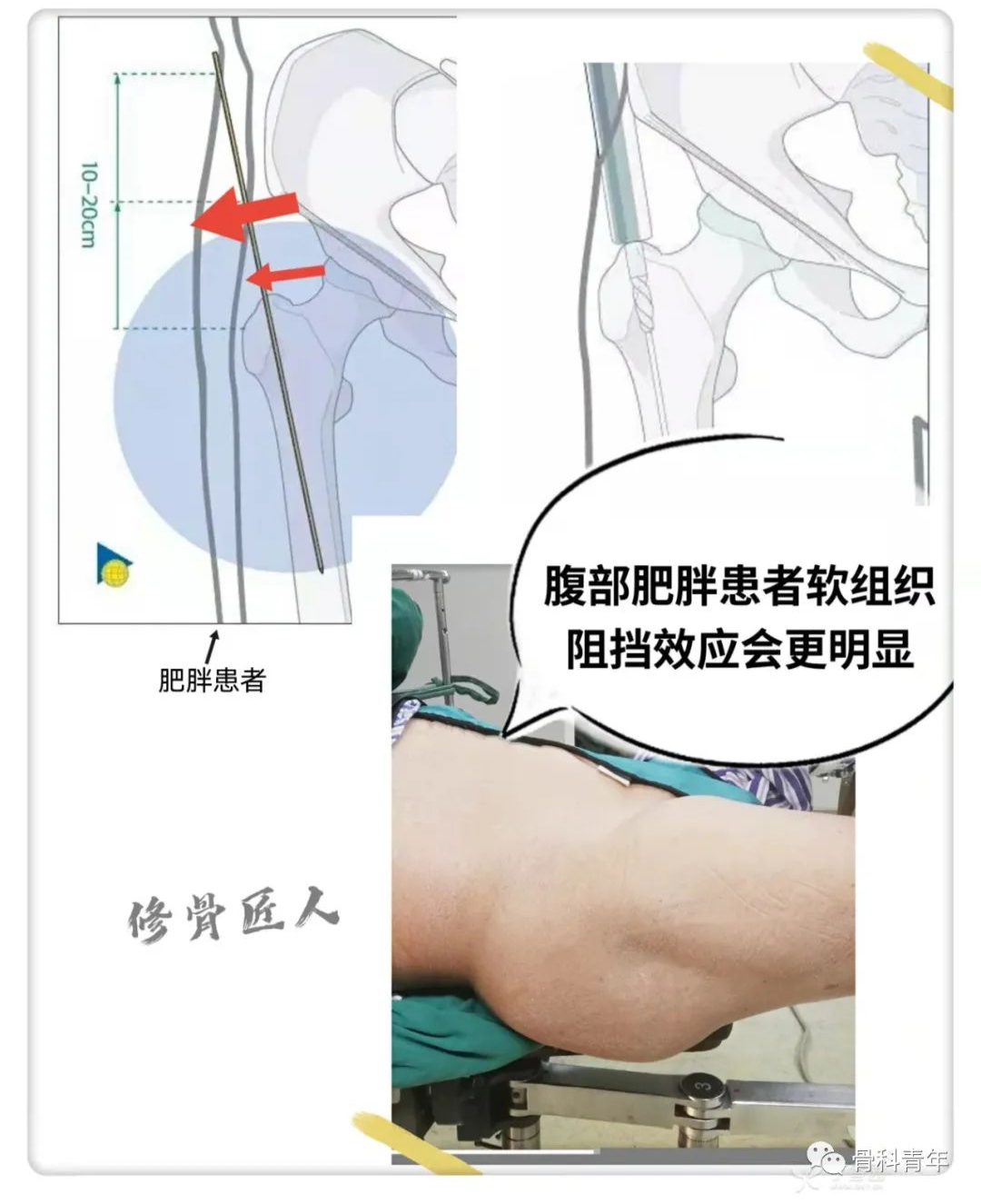

手术不同于假骨操作,切口周围软组织往往产生阻挡效应,将套筒往外侧推,也是扩髓骨道外移的原因。当患者腹部脂肪很多时,这种软组织阻挡效应会更加明显。

解决办法:

1.胶布拉开腹部脂肪。

2.内移进针点,同时上移切口,换用弯头手柄,减少软组织阻挡效应。

声明:本文来源骨科青年,仅为交流学习,所有权归原作者,如有侵权,请联系作者删除。内容仅代表作者个人观点,望大家理性判断及应用。