《欧洲心脏杂志》上一篇由欧美多国心血管领域专家联合发表的文章揭示,经皮冠脉介入治疗(PCI)术后,约半数患者在术后不同阶段仍存在心绞痛,不仅严重影响生活质量,还导致医疗成本显著增加。

并且指出,PCI 术后心绞痛的病因复杂,涉及因素多样,在进行鉴别诊断和制定有效治疗方案时,需综合考虑这些病因。

数据显示,在药物洗脱支架(DES)时代,术后1年内心绞痛发生率达19%~28%,3年内升至40%,部分研究甚至发现术后仍有超过半数的患者复发心绞痛。

在ABSORB-IV试验中,接受生物可吸收支架或DES置入的稳定性冠心病或急性冠脉综合征患者,5年随访时DES组心绞痛复发率达53%;而在最新的ORBITA-2试验中,即使是严格筛选的稳定性心绞痛患者,术后3个月仍有59%存在症状。

术后心绞痛不仅降低患者生活质量,还带来多重健康与经济负担。研究证实,此类患者焦虑、抑郁等心理问题发生率更高,部分研究还发现其与心血管不良事件风险增加相关。

DEFINE PCI研究显示,术后瞬时无波比(iFR)<0.95的患者,心绞痛症状改善不佳,不良心血管事件发生率更高。

此外,有研究数据显示,术后1年因心绞痛产生的额外医疗成本约1.45万美元,3年累计超1.99万美元。

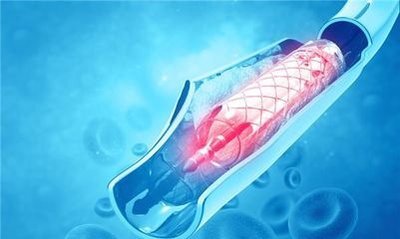

文章明确指出,PCI术后心绞痛的发病机制具有“多面性”,需根据症状出现时间(术后即刻持续或缓解后复发)区分核心病因(见表)。

表 PCI术后心绞痛的发生机制

心绞痛类型 |

主要机制 |

持续性心绞痛 (术后即刻出现) |

1. 不完全血运重建; 2. 残余缺血; 3. 术前已存在的冠脉微血管功能障碍; 4. 手术相关并发症(如未处理的血管夹层、分支血管受累) |

复发性心绞痛 (术后缓解后再发) |

1. 支架失败(再狭窄、血栓形成); 2. 原有非阻塞性冠脉病变进展; 3. 支架诱发的血管舒缩功能障碍(如内皮功能异常、痉挛); 4. 非心原性因素(如胃肠道、肌肉骨骼疾病或心理因素) |

值得注意的是,在术后心绞痛患者中,以往易被忽视的“非阻塞性心肌缺血”占比较高。

AID-ANGIO研究发现,51%存在冠脉中度狭窄的患者,其症状实际由微血管或血管舒缩异常导致,而非狭窄本身。

此外,心肌桥、支架过度扩张引发的血管壁损伤等混合因素,也可能成为症状持续的重要原因。

针对术后心绞痛诊断难的问题,文章提出了结构化诊断流程,强调从“单纯影像学评估”转向“解剖+功能”联合评估。

传统冠脉造影仅能显示血管狭窄程度,而新的功能学评估工具可精准识别缺血根源。

无创检查负荷超声心动图、心肌灌注显像、心脏磁共振(MRI)可初步判断是否存在缺血;冠脉计算机断层扫描血管成像(CCTA)结合CT-血流储备分数(CT-FFR),可在无创前提下评估血管功能。

有创检查血管内超声(IVUS)、光学相干断层扫描(OCT)能清晰显示支架置入情况,排查再狭窄、血栓等问题;血流储备分数(FFR)、iFR等生理指标可量化残余缺血,而冠脉血流储备(CFR)、微血管阻力指数(IMR)则能诊断微血管功能障碍。

特殊检测乙酰胆碱激发试验可识别冠脉痉挛这一常被漏诊的病因,其在术后心绞痛患者中占比不低。

基于病因的多样性,文章提出分层治疗方案,针对不同机制制定精准策略。

对于阻塞性因素(支架再狭窄、残余病变),优先通过PCI优化(如药物涂层球囊、新一代DES)或冠脉搭桥术;对弥漫性病变,以优化药物治疗为主。

对于非阻塞性因素,如微血管功能障碍患者首选β受体阻滞剂,合并危险因素(如高血压、糖尿病)需严格控制;冠脉痉挛患者以钙拮抗剂、长效硝酸酯类药物为主,避免使用可能加重痉挛的β受体阻滞剂。

对于非心原性因素,如胃肠道疾病(如胃食管反流)使用质子泵抑制剂,肌肉骨骼疼痛采用非甾体抗炎药,心理因素则需结合认知行为疗法。

同时,研究强调“预防前移”的重要性,提出术前、术中、术后全流程优化。

术前通过FFR、iFR筛选真正能从PCI获益的患者,避免“过度治疗”。ORBITA-2试验显示,仅典型劳力性心绞痛患者能从PCI中获得症状改善。

术中使用IVUS/OCT指导支架置入,确保充分扩张、贴壁良好;通过QFR等工具模拟手术效果,避免遗漏功能性病变。

术后严格落实二级预防,包括戒烟、控制血压血糖血脂,以及规范使用抗血小板药物、他汀类药物;心脏康复训练可降低心绞痛发生率,提升生活质量。

对于难治性心绞痛患者(药物、血运重建无效),推荐冠脉窦缩窄器、体外冲击波疗法等新型手段。

ORBITA-COSMIC研究显示,冠脉窦缩窄器可显著缓解难治性心绞痛患者症状。

文章呼吁建立多学科诊疗模式。PCI术后心绞痛不是单一疾病,而是多病因综合征,需要心内科、影像科、心理科、康复科等多学科协作,通过精准诊断和分层治疗,让更多患者摆脱术后心绞痛。

来源:Angina after percutaneous coronary interventions. Eur Heart J. 2025 Oct 17.

-END-

声明:本文转载于<中国循环杂志>,以上仅代表作者本人观点,仅用于学习交流,版权归原作者所有。