引言

踝关节扭伤是体育运动和日常生活中最常见的运动损伤(40%)之一,规范的保守治疗通常可以获得满意疗效 ,然而部分患者(20%~40%)反复扭伤后会发展为慢性踝关节不稳(chronic ankle instability,CAI),

慢性踝关节不稳(Chronic Ankle Instability, CAI)被定义为“反复出现的外侧踝关节不稳,进而导致多次踝关节扭伤”。表现为持续超过6个月的同一踝关节外侧疼痛、肿胀、“打软腿”、易崴伤等,更严重的还会导致踝关节骨性关节炎。随着踝关节扭伤和CAI发病率的日益增加,早期识别和诊断CAI,以获得及时规范的治疗显得尤为重要。

流行病学与发病机制

CLAI的发生与初次扭伤的严重程度、康复不当、复发性损伤密切相关。

慢性不稳多由急性踝关节扭伤迁延而来,研究证实机械因素和功能因素均可能是其潜在的致病原因。其机制包括机械性不稳定(韧带结构损伤)与功能性不稳定(神经肌肉控制障碍)。

Freeman首次将急性扭伤时因本体感觉受损后恢复不完全,导致患者主诉关节不稳的情况描述为功能性不稳。机械性不稳是由于作为关节静态稳定结构的韧带损伤愈合不佳,从而产生结构性缺陷所致。然而,这两种类型并非相互排斥,反而可能共同构成慢性外侧踝关节不稳的病因。

近年来提出的“ATFL上束微不稳”概念,强调其位于关节内且缺乏自愈能力,是导致反复扭伤的关键因素。解剖学研究表明,ATFL 存在双束结构(即上束与下束),其中位于关节内的 ATFL 上束若发生孤立性撕裂,仅通过临床检查难以识别。

诊断依据

CLAI的诊断需要综合病史、体检和影像学检查。三者结合可最大限度降低漏诊和误诊的可能性,为后续治疗决策提供客观依据。病史可提示高危因素,体检初步筛查,影像学检查进一步确认损伤程度。

临床评估

在临床实践中,应评估患者站立位时的后足力线,重点关注是否存在后足内翻;因为后足内翻是慢性踝关节外侧不稳定(CLAI)的风险因素,且会导致患者术后修复效果较差。

在完成后足力线评估后,需常规通过前抽屉试验和距骨倾斜试验分别检测前距腓韧带(ATFL)与跟腓韧带(CFL)的完整性,以此评估踝关节的机械稳定性。

前抽屉试验

在进行前抽屉试验前,务必让患者保持膝关节屈曲(以放松腓肠肌)、踝关节跖屈的体位。操作时,通常用优势手固定胫骨远端(小腿下段)以保持稳定,另一只手握住后足并将其向前推移。试验阳性表现为后足出现前向移位、患者感到疼痛或出现 “吸吮征”(图 1)。

图1 A前抽屉实验,B前外侧抽屉试验。

前外侧抽屉实验

进行前外侧抽屉试验时,需用手指托住足跟,同时将拇指置于踝关节外侧关节线上,踝关节则保持 10°-15° 跖屈的休息体位。在不固定足部的情况下,将足跟向前推移,观察距骨是否发生内旋。若试验阳性,检查者可触及腓骨前端与距骨外侧之间出现 “台阶感”。

图2 前外侧抽屉试验演示图。

距骨倾斜实验

距骨倾斜试验(主要检查跟腓韧带-CFL):患者坐姿:双腿放在检查台边缘自然垂下跖屈10~20°。检查者一手握住患者内踝近端,另一只手呈杯状捧住患者后足部,以固定住腿部内侧,用拇指触诊到距骨外侧,缓慢对后足部施加内翻的力量。阳性指征:距胫关节发生倾斜,提示距腓前韧带或跟腓韧带扭伤或撕裂

图3 跟腓倾斜实验演示图。

影像学评估

5.1 X线及应力射线检查(Stress Radiography)

X线:负重位正侧位及踝穴位,评估骨性结构及合并损伤;

应力X线在慢性外侧踝关节不稳(CLAI)的诊断中应用广泛,可通过施加前向拉力(前抽屉应力)或内翻力(内翻应力),评估距骨的前向移位程度和倾斜角度,辅助判断外侧韧带(如前距腓韧带、跟腓韧带)的损伤情况。

图4 前抽屉应力位:显示患侧(图B)距骨相对于胫骨的异常前移超过10毫米,而健侧(图A)无此现象。距骨倾斜位:显示患侧(图D)距骨相对于胫骨的异常倾斜角度超过10度,而健侧(图C)无此现象。黑色虚线代表胫骨远端与距骨穹顶的踝关节线。

5.2 B超检查:

是一种较为简便易行的方法,其优点是可对踝关节的韧带损伤做出较为直接的诊断。动态观察韧带并测量厚度差,适用于评估韧带的动态变化。超声检查具有很强的操作者依赖性,因此超声检查也不作为踝关节扭伤的首选诊断方法。

图5 前距腓韧带(ATFL)的超声代表性图像及结合前抽屉试验的超声检查技术。(A)前抽屉应力状态下ATFL的长轴超声图像(白色箭头所示:ATFL)。(B)通过反向前抽屉试验施加前抽屉应力时,将探头依次置于ATFL上方。橙色箭头所示:力的方向。ATFL,前距腓韧带。

5.3 磁共振成像(MRI):

首选检查手段,可精确显示踝关节的结构完整性,包括踝关节外侧韧带、周围肌腱,以及由慢性踝关节外侧不稳(CLAI)引起的软骨损伤、骨髓信号改变等伴随的继发性病变。

图 6. 慢性外侧踝关节不稳(CLAI)患者在轴位 T2 加权像或质子密度加权像上,前距腓韧带(ATFL)的形态多样性:(图 A)正常前距腓韧带(ATFL);(图 B)变薄的前距腓韧带(图 C)变薄前距腓韧带的连续性中断(箭头所示);(图 D)变薄且呈波浪状的前距腓韧带(箭头所示);(图 E)前距腓韧带缺如;(图 F)增厚的前距腓韧带;(图 G)信号强度增高的增厚前距腓韧带;(图 H)信号强度增高且呈波浪状的增厚前距腓韧带。

治疗策略

慢性踝关节不稳作为一种慢性的运动损伤,多数专家倾向于在手术治疗前采用3~6个月的规范保守治疗。若经过3-6个月规范的保守治疗无效,存在持续的不稳感、活动受限或反复扭伤,严重影响生活质量的患者,可选择手术治疗。

图7 慢性踝关节外侧不稳的治疗策略。

6.1 非手术治疗

保守治疗的方法,如护踝支具、弹性绷带、康复锻炼等,都表现出了治疗作用,但治疗的频率和时程没有统一的标准,且不同治疗方法的叠加没有显著的增益。

一线治疗方案始终是康复训练,康复训练有助于建立踝关节核心稳定性、提升协调能力,进而改善平衡功能。内容包括:本体感觉训练(如平衡板、星形测试)、腓骨肌强化训练、核心稳定性与跳落模式训练。

6.2 手术治疗

CLAI手术适应证为:

(1)患者经过支具保护、本体感受器训练、腓骨肌力量训练以及物理治疗等保守治疗3~6 月效果欠佳;

(2)患者在踝关节扭伤后出现持续的踝关节疼痛、“打软腿”、踝关节习惯性扭伤、踝关节活动受限等症状,从而严重影响生活及运动水平;

(3)经过应力位X线、MRI或肌骨超声等影像学检查证实踝关节外侧副韧带损伤及踝关节稳定性下降。

解剖修复术(Brostrom-Gould术):为首选术式。

解剖修复是对破损或断裂韧带进行直接修补或断端重叠缝合的术式。

优点是创伤小,无需损伤其他肌腱,能尽可能多地保留距下关节的生理功能,同时对踝关节外侧韧带的本体感觉恢复具有重要意义。

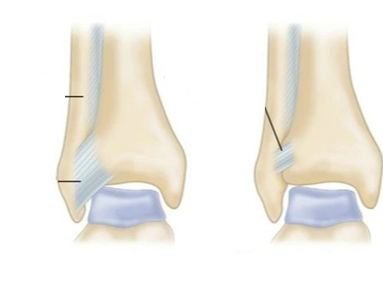

图8 慢性踝关节外侧不稳解剖修复术示意图A.Broström 解剖修复术:显示对韧带实质部进行折叠缝合,并缝合断裂的韧带断端。B.Gould-Broström术式:游离伸肌支持带外侧部分,以此加强修复效果。C.Karlsson 改良术式:通过钻孔将 ATFL 与 CFL 缩短后固定于腓骨的解剖止点处。

近年来缝合锚钉逐渐取代钻孔(骨道)成为主流固定方式,因其操作更便捷。

图9 锚钉固定技术示意图

缝合带是一种编织的超高分子量聚乙烯聚酯,最初被设想为一种可以立即固定急性撕裂韧带的方法,以便更早地恢复运动。这个概念现在已经发展成为一种增强慢性不稳定重建的方法。

图10 改良术式加入了缝线带增强技术,提升了韧带修复的早期稳定性。

韧带解剖重建技术:

解剖重建是利用自体、异体或人工韧带,在损伤韧带起止点重建韧带的技术,达到踝关节稳定而不过度限制踝关节与距下关节的活动。适用于组织质量差、复发或高BMI患者。

图11 采用自体移植物联合挤压螺钉,对慢性踝关节外侧不稳患者进行距腓前韧带(ATFL)与跟腓韧带(CFL)解剖性重建,具体如下:(A)踝关节抗内翻术(Anti-ROLL)示意图; (B)Y 型移植物;(C)使用挤压螺钉将 Y 型移植物固定于腓骨、距骨及跟骨的骨隧道内。

非解剖重建术:

非解剖重建:鉴于解剖技术的优异结果,非解剖重建已降为补救手段,仅用于多次失败或严重软组织缺损病例,现已少用。

目前重建指征是:体重过大(体质指数>25 kg/m 2)、重体力劳动者或者有运动要求、韧带松弛综合征(Beighton评分>8分)、>1 cm的腓骨尖游离小骨、翻修病例。

图12 慢性踝关节外侧不稳的肌腱固定重建术: A. Watson-Jones 术式,B. Evans 术式,C. Chrisman-Snook 术式。

关节镜下修复与重建:

技术发展迅速,创伤小、恢复快,短期疗效良好,长期效果仍需验证。

但最常被引用的技术是 Acevedo 和 Mangone描述的技术,它使用由外而内的技术来穿梭缝合通道。存在学习曲线,但一旦熟练掌握,关节镜 Brostrom 可能会导致手术时间更短。在外科手术过程中重要的是要记住将缝合线通道保持在神经间安全区内。

镜下修复踝关节外侧副韧带主要适用于轻、中度CLAI患者。除开放性修复手术的禁忌证外,对于应力位X线检查提示距骨倾斜角度>20°以及距骨前移>15 mm的患者不推荐采用镜下修复手术.

图13 术前标记解剖标志及"安全区"(A);使用刨削刀头和射频消融清理外侧关节囊及韧带病损处。关节镜下确定锚定的安放位置,前外侧通道通过套管在腓骨远端前表面拧入锚钉(B,C);使用拉索"outside-in"技术尽可能穿过支持带和关节囊后从通道退出引出锚钉线(D)

CLAI的并发症与后果

CLAI由于踝关节活动功能的异常,通常会产生滑膜增生、软组织撞击、骨性结构撞击、游离体、软骨损伤以及创伤性关节炎等。

未及时治疗的CLAI可能导致:关节内滑膜增生、骨赘撞击、游离体及软骨损伤,运动功能下降、生活质量降低,研究表明,早期恢复稳定性可有效减少软骨损伤的发生,尤其在运动员群体中更具临床意义。

图14: ab距骨软骨损伤

外侧韧带失效还可合并腓骨肌腱病、跗骨窦综合征及后足内翻畸形,这些病变若未同期处理,术后疼痛与再不稳风险显著增加。

图15: a腓骨肌腱腱鞘炎,b腓骨短肌纵行撕裂

踝关节外侧扭伤后“再损伤率”和“慢性踝关节外侧不稳”发生率较高,长期来看,这两类情况会进一步引发“创伤后踝关节炎”(PTAO),同时导致患者体力活动水平下降及健康相关生活质量降低;手术治疗方法包括踝关节融合及踝关节置换等。但无论何种手术方法治疗终末期创伤性关节炎,都无法完全恢复踝关节正常功能。

因此确诊的CLAI患者,正规保守治疗3~6个月无效,即应考虑手术治疗,以避免产生严重并发症而对踝关节功能产生不可逆影响。

图16 踝关节不稳是导致踝关节关节炎的其中一个主因(4)。患者最终或需要进行踝关节融合术(固定关节使其失去活动能力以消除关节因活动做成的痛楚)(5)或踝关节置换术(使用人工关节)(6)。

-END-

声明:本文为原创文章,作者Yanxc,版权归原作者所有,仅用于学习交流,未经授权禁止转载。