创伤后畸形,尤其是拔牙后腭部畸形,即使在治疗后也可能长期存在。

上颌骨在维持口腔功能和面部美学中起着关键作用,它不仅分隔口腔与眼眶腔,还为上颌内部结构提供支撑。此类缺损常导致咀嚼、吞咽及发音功能障碍,即使愈合后仍是口腔颌面外科领域的重大挑战之一。

本文报道一例上颌结节创伤后缺损通过二次愈合处理的病例。

病例报告

患者为60岁男性,因左上颌后部疼痛15天转诊至我科。病史显示,15天前患者拔除左上后牙,随后出现剧烈、持续性放射性疼痛,进食时加重,服药后可缓解,且对冷热刺激敏感。近1.5个月内,患者体重下降约12公斤。既往史包括糖尿病(药物治疗2年)及心绞痛(药物治疗5年)。

临床检查发现

口外检查:面部中1/3弥漫性肿胀,质地柔软,触痛明显,范围自口角延伸至耳垂前2 cm,上下界为鼻翼至口角耳垂连线。开口受限(约25 mm),左唇角可见红斑。

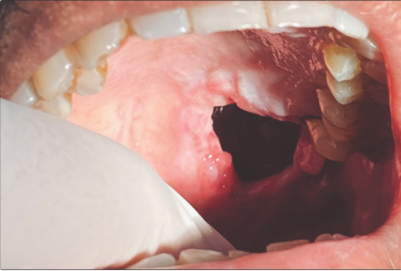

口内检查:左侧上颌结节区存在5×4 cm骨质缺损,范围从27牙远中延伸至上颌结节后方,腭中缝外侧2 cm至28牙槽窝。缺损表面溃疡伴炎症,边缘覆盖坏死组织;28牙区颊粘膜见瘀斑,腭后部触诊柔软且高度敏感。

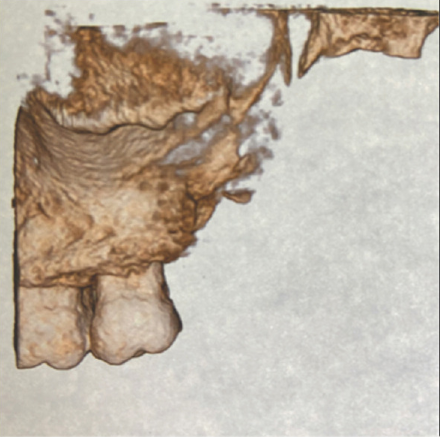

初步诊断为创伤后口腔内缺损(图1)。

影像学检查(CBCT)显示:

左上颌后部及上颌窦后壁广泛骨质缺损,边界模糊,透光性改变(图2)。

病变范围自27牙远中至上颌结节区,颊腭侧皮质骨板破坏,左侧上颌窦部分浑浊。

治疗过程

1、首次就诊处理:

在严格无菌操作下,采用含1:80,000肾上腺素的2%利多卡因行上牙槽后神经及腭前经阻滞麻醉。麻醉显效后,彻底清除缺损区坏死组织,并行碘伏+生理盐水冲洗。由于局部软组织不足,最终选择二次愈合方案(图3)。患者签署知情同意书,明确理解潜在并发症。

2、术后管理:

初期护理(第1周):

每日复诊,依次以碘伏+生理盐水冲洗,并覆盖氯己定纱布敷料(图4)。

后续随访(1个月内):复诊间隔调整为每4天一次,监测愈合进展(图5)。

完全愈合:1.5个月后缺损完全上皮化(图6)。

3、辅助措施:

口腔护理:指导患者每日温生理盐水漱口。

营养支持:因体重显著下降(12 kg/1.5月),建议高蛋白饮食以促进组织修复。

功能训练:每次复诊时使用开口器练习,改善张口受限。

讨论

口腔颌面外科手术(如切除术、重建术)在修复腭部缺损时面临显著挑战,尤其在处理口鼻瘘、口上颌窦瘘及良恶性病变时。由于腭部组织弹性有限且易发生黏膜萎缩,原位闭合通常难以实现。此时需依赖以下修复策略:

1. 手术与修复体技术

局部组织瓣:根据缺损位置/大小可选择颊推进瓣、腭瓣、颊脂垫(BFP)、舌瓣或颈/腹部带蒂管状瓣。

游离移植:非血管化移植物(如耳壳、真皮移植)适用于特定病例。

选择依据:需综合评估缺损范围、瓣膜供区组织量及旋转弧度。例如:

前部缺损(唇/前庭区):面动脉肌黏膜瓣(FAMM)或颈阔肌瓣;

前上颌骨缺损:FAMM联合颞肌瓣(TMF);

后硬腭缺损:BFP、FAMM或TMF。

局限性:上皮化可能导致牙槽嵴收缩,影响后期种植修复;游离瓣(如桡动脉前臂瓣、腹直肌瓣)虽吻合便利,但缺乏眶支撑力且妨碍种植体植入。

2. 新兴技术

组织工程学虽有望简化重建流程,但其临床应用受限于血管化不足及技术成熟度。

3. 重建阶梯的演变

传统阶梯模式(直接闭合→局部瓣→远位瓣)已更新为:

二次愈合作为基础选项;

新增组织扩张技术;

研究证实二次愈合对大范围缺损具有显著优势,其机制为:

底部肉芽组织填充与边缘上皮迁移协同作用;

实现全层再生而无张力。

本病例启示:本例因上颌第三磨牙拔除后未保留骨段及软组织,导致广泛缺损。基于重建阶梯原则及患者共病状态(糖尿病、心绞痛),二次愈合成为最优解,随访证实其有效性且无并发症。

结论

上颌结节区术后缺损虽罕见,但需警惕第三磨牙拔除相关风险。

临床建议:

术前充分告知潜在并发症;

术式选择:后腭小缺损优先考虑二次愈合;

预防关键:精细化操作(评估牙体状态、制定保留性方案)可显著降低缺损发生率。

-END-

声明:本文转载自<口腔视频>,仅用于学习交流,如有侵权,请立即联系我们处理。内容仅代表作者个人观点,望大家理性判断及应用。