手部及腕部损伤占所有运动损伤的25%。这些损伤不仅发生在运动中,也可能由直接或间接创伤(如跌倒或手工劳动)引起。由于拇指的暴露位置和高活动性,韧带、肌腱和骨损伤常见。第一掌骨骨折(如第一掌骨基底部骨折)以及韧带损伤(如拇指掌指关节尺侧副韧带损伤,即“滑雪者拇指”)尤为普遍,可能严重影响拇指活动性和功能。精准的检查对于合理治疗至关重要。误诊或不当治疗可能导致慢性不稳定、长期功能丧失和畸形,显著降低患者生活质量。

解剖

拇指的骨结构

大拇指包括远节指骨和近节指骨,两者共同构成拇指指间关节。该关节主要实现拇指尖的屈曲和伸展。屈曲时会伴随轻微的旋前(约5–10°)。

拇指掌指关节由第一掌骨和近节指骨构成,属于椭圆关节,主要进行伸展和屈曲运动。

拇指腕掌关节(第一腕掌关节,即鞍状关节)由大多角骨和第一掌骨组成,可完成多种复杂运动,包括桡侧外展、内收、伸展、屈曲,对掌运动等。

此外,手舟骨与大多角骨、小多角骨共同构成舟骨-大小多角骨关节(STT关节),该关节在稳定拇指与腕关节的连接中起重要作用。手舟骨是拇指与腕关节的直接骨性连接结构。

拇指的韧带结构

手的第1列的稳定性不仅由韧带(主要稳定结构)保障,肌肉(次要稳定结构)也起到重要作用。

拇指指间关节区域

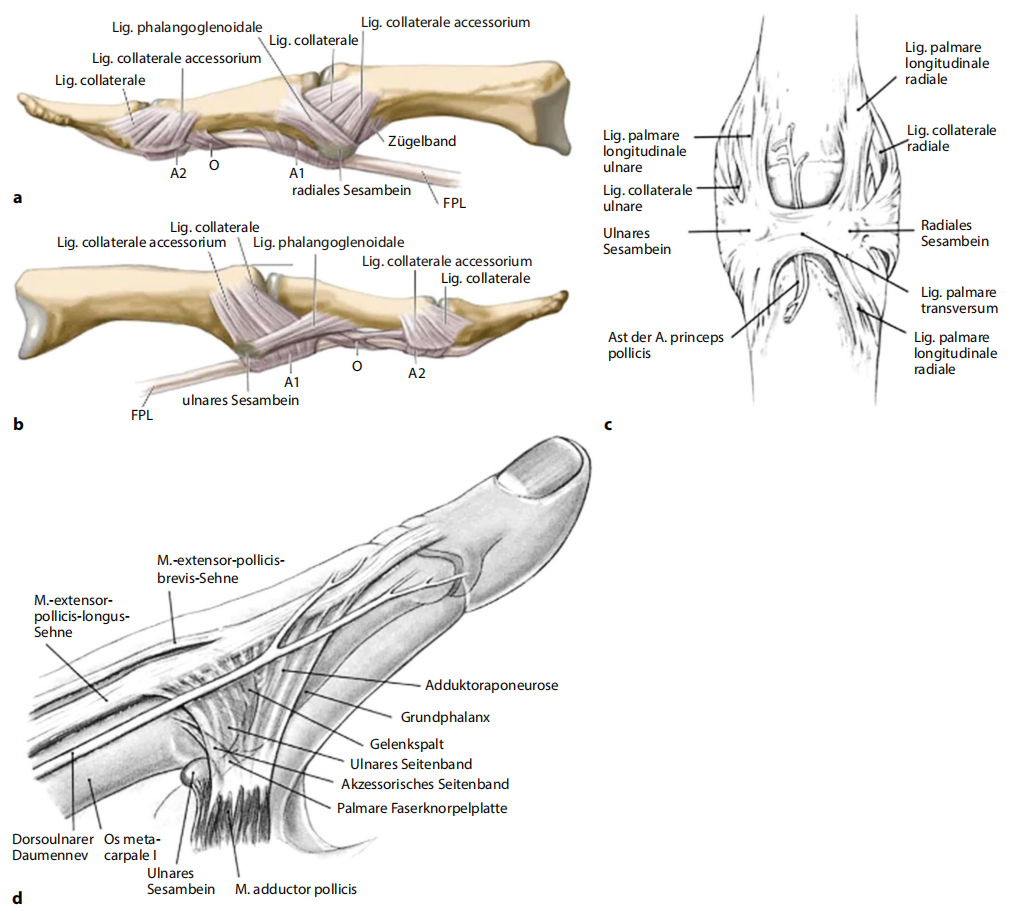

拇指末端关节由多个韧带稳定。最重要的包括桡侧副韧带(RCL)和尺侧副韧带(UCL)。这些韧带从近端背侧向远端掌侧走行,在关节承受内翻和外翻应力时提供保护(图1)。紧邻掌侧的是副韧带,进一步增强了稳定性。掌侧板加强了关节囊,并与起源于近节指骨、止于掌侧板的“约束韧带” 共同防止过伸。指骨-关节韧带仅在大约15%的拇指指间关节中存在。

拇指掌指关节

该关节的稳定结构与指间关节类似。RCL和UCL同样从近端背侧向远端掌侧走行,与副韧带共同提供侧方稳定。指骨-籽骨韧带横向连接籽骨与近节指骨,加固关节结构(图1)。A1滑车韧带约束拇长屈肌腱。与指间关节相似,掌侧板加强关节囊,并与约束韧带共同防止过伸。当侧副韧带功能不全或断裂时,掌侧板在关节伸直位可代偿外翻/内翻应力。由拇长伸肌腱和拇短伸肌腱组成的伸肌腱帽协调屈伸肌腱运动,并提供动态稳定。

拇指鞍状关节(第一腕掌关节)

作为拇指对掌运动的核心,该关节共涉及16条韧带。关键稳定结构包括:

背侧斜韧带

掌侧斜韧带("喙韧带"):起自大多角骨掌侧,止于第一掌骨基底掌侧,是防止脱位的最重要结构

背桡侧韧带:连接大多角骨与第一掌骨背侧缘,协同喙韧带抗脱位

掌骨间韧带:横跨第一、二掌骨基底,抵抗第一掌骨近移

侧方稳定性仍由RCL和UCL提供。

舟-小多角-小多角骨关节(STT关节)

通过舟-小多角韧带、小多角-头状骨韧带及小多角-大多角骨韧带稳定。这些韧带协调腕部与拇指的精细运动。

图1:拇指掌指关节及指间关节的囊韧带结构:a 桡侧视图、b 尺侧视图、c 掌侧视图、d 尺背侧视图。A1 A1环状韧带,A2 A2环状韧带,OY韧带。

临床检查

病史采集

诊断始于针对性病史采集。重要问题包括受伤机制、受伤时拇指的位置,是直接暴力作用还是过度负荷所致。需准确记录症状类型及部位。其他相关信息包括已知活动受限、既往疾病(如类风湿关节炎)、手部旧伤或既往手术史。这些信息有助于区分新损伤与旧病变。

视诊

接下来进行视诊。需观察是否存在轴线偏移、肿胀、血肿或开放性组织损伤。

触诊

触诊通过压痛定位损伤,也可触及肿块。骨擦音提示骨折。在进一步临床检查前,应进行X线检查排除可能影响后续评估的骨折。

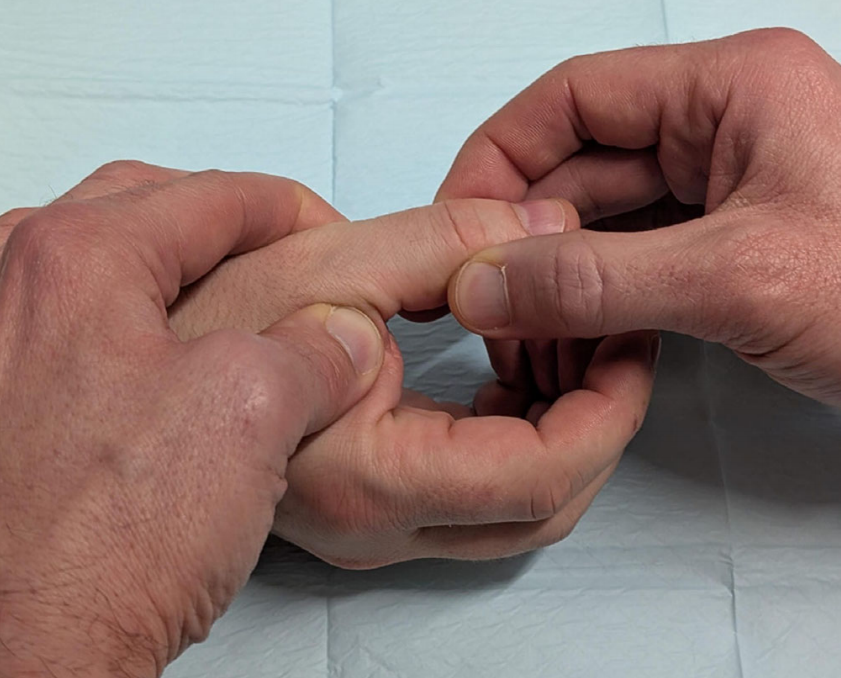

肌腱与韧带检查

需检查伸展与屈曲功能以识别伸肌腱和屈肌腱损伤。应评估主动与被动活动度。活动受限可能提示骨折、肌腱损伤或韧带装置损伤。需检查关节稳定性,特别是拇指侧副韧带完整性检查。韧带检查必须双侧对比,以识别患侧与健侧差异。通过外翻应力测试和内翻应力测试评估拇指关节稳定性,需在完全伸直位和30°屈曲位分别进行。双侧对比时要特别注意关节的可张开性,这可能提示不稳。牢固的韧带止点(限制关节活动)提示至少存在残余完整韧带结构。若缺乏这种止点则提示完全性韧带断裂。拇指伸展疼痛常提示掌板损伤,这些结构对拇指腕掌关节、掌指关节和指间关节稳定性至关重要(图2)。

图2:中立位拇指掌指关节稳定性测试。与30°屈曲位测试相比,中立位张开度增加提示更高程度的关节囊-韧带复合体损伤合并掌板和/或背侧关节囊断裂。

需特别注意第一列(拇指)旋转稳定性测试,因不稳可能提示韧带或关节损伤。

末梢循环、感觉与运动功能

最后需检查末梢循环、感觉和运动功能,以排除神经损伤或循环障碍。

注意:关节稳定性临床检查应双侧对比进行。

影像学检查

X线检查

在大多数情况下,仪器诊断首先需进行至少两个平面(背掌位和侧位)的X线检查,以评估骨性结构。需重点关注骨折的典型征象及关节对位情况。通过普通X线检查还可诊断骨性韧带撕脱及掌侧板撕裂。透视下的动态检查有助于观察关节的张开程度,提示韧带断裂伴不稳定的可能性。但应力位摄片在诊断中作用有限,因其存在较大的个体间差异。斜位投影可作为补充检查,但不能替代侧位摄片。

注意:充分评估骨性结构需进行双平面X线检查(背掌位和侧位)。

计算机断层扫描(CT)

CT除提供断层图像外,还可三维重建骨结构,尤其适用于多碎片骨折或累及关节的骨折,为手术规划提供重要依据。

超声检查

超声是评估软组织(包括掌侧板及侧副韧带)的重要工具,通常使用10-20 MHz线阵探头。其优势在于动态功能评估:例如外展位下显示韧带间隙可提示动态不稳定,还可检测嵌顿的韧带残端(如拇指"Stener损伤")。需注意超声诊断的敏感性高度依赖操作者经验。

注意:超声诊断拇指韧带损伤的准确性取决于检查者的经验。

磁共振成像(MRI)

MRI可用于评估软组织及韧带结构。由于关节体积较小,需特别注意扫描层厚以保证分辨率:二维序列层厚应≤2.0 mm(推荐1.5 mm且无层间距),三维序列的分区间隔建议为0.4-0.8 mm。T2加权序列中,若损伤韧带周围存在积液可显示断裂,但无造影剂时韧带断裂的检出率不足50%。使用钆对比剂可显著提高检出率,因损伤区充血反应和纤维血管增生会导致对比剂富集,此征象可持续数月并提升检查敏感性[13]。总体而言,MRI在急性期诊断中作用有限。

损伤类型及其治疗

韧带损伤的分级与骨折类型是决定治疗方案的关键。对于骨折,需明确区分开放性与闭合性骨折,以及关节外骨折与关节内骨折。根据骨折形态和移位程度选择保守或手术治疗。

韧带损伤的严重程度及急慢性分期(急性损伤指伤后6-12周内,慢性损伤超过此时间是制定治疗策略的核心依据。韧带损伤按严重程度分为3级:

Ⅰ级:疼痛无松弛

Ⅱ级:关节开口征伴稳定终末点

Ⅲ级:完全松弛无终末点

拇指末节关节与远节指骨

拇指末节关节的韧带损伤较为少见,更常见的是挤压伤或撞击伤导致的远节指骨骨折。甲周骨折常合并甲下血肿,若血肿范围超过甲床面积50%,通常需行甲板钻孔引流以防止甲床损伤。大多数拇指末节关节骨折因周围软组织包绕而具有稳定性,可通过保守治疗(如Stack夹板固定4-6周)获得良好愈合。仅在少数伴关节面受累或移位的病例中需行克氏针接骨术。

除骨折外,拇指末节关节可因直接暴力或过度背伸发生脱位。复位需在臂丛神经阻滞麻醉下通过轴向牵引完成,操作时需屈曲拇指掌指关节与指间关节以松弛拇长屈肌。若存在掌侧板嵌顿,则需开放复位并松解嵌顿组织。此类脱位常表现为指间关节固定性过伸位伴弹性抵抗。复位后建议采用热塑性支具固定末节关节4周。Ⅲ度韧带损伤罕见,保守治疗(支具固定4-6周)即可满足需求。

若关节囊韧带复合体发生慢性损伤,可导致关节不稳定及退行性变。对于症状性患者,拇指末节关节融合术是有效选择,例如采用双螺纹螺钉固定于约20°功能位以恢复拇指功能。部分病例可选择表面置换假体作为保留关节活动度的替代方案(图3)。

图3. 拇指指间关节表面置换假体X线影像:a 正位片,b 侧位片

近节指骨骨折

近节指骨骨折可分为头部、骨干和基底部骨折。头部骨折可进一步分为单髁和双髁骨折。

若无旋转畸形、短缩<2 mm且轴线偏移<15°的关节外近节指骨骨折,可采用保守治疗,通常使用夹板或支具固定约4至6周。关节内骨折若关节面台阶<1 mm也可保守治疗,但需定期复查愈合情况及关节功能,以确保无功能障碍发生。

对于移位骨折,可选择多种手术方案,如交叉克氏针固定。多块骨折或不稳定骨折需行钢板内固定。钢板应沿指骨中轴线或尺/桡侧放置,以避免伸肌腱损伤。

拇指掌指关节损伤

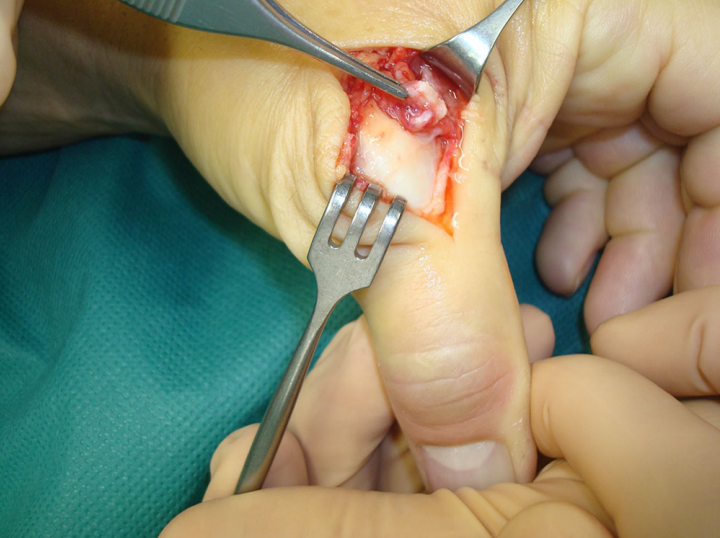

拇指掌指关节的韧带损伤发生率高于末节关节,以尺侧副韧带复合体损伤最为常见。典型损伤包括尺侧副韧带(UCL)断裂(俗称“滑雪者拇指”,见图4)。特殊类型的Stener损伤发生于UCL完全断裂时,韧带断端回缩并嵌入邻近的内收肌腱膜下方,导致其无法自行复位愈合(发生率约29%),需手术修复。

图4. 尺侧副韧带(UCL)撕裂(Stener损伤):手术镊夹持拇指掌指关节尺侧副韧带近端断端,断端移位至内收肌腱膜上方。

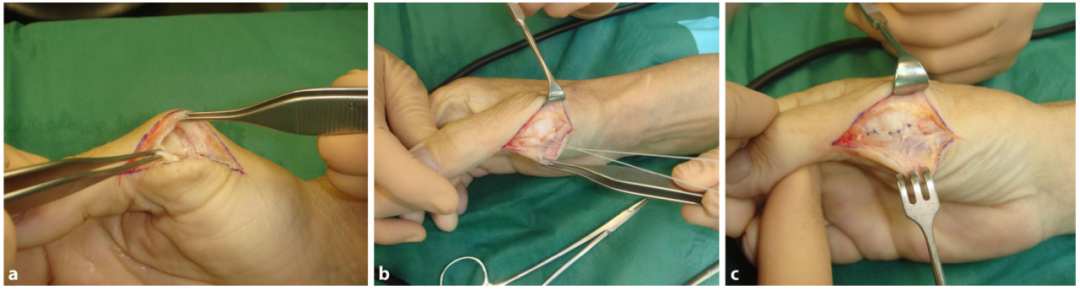

桡侧副韧带(RCL)损伤相对少见(UCL与RCL损伤比例约9:1),但其导致的关节不稳定占掌指关节不稳病例的32%,多由拇指突然内收引发。

-

I级与II级UCL/RCL损伤:通过拇指支具固定4至6周保守治疗,保持末节关节活动自由。 -

III级UCL/RCL损伤:需手术干预。急性UCL断裂可采用锚钉缝合(Ankernaht)直接修复;若合并小骨块撕脱(体积小于20%关节面),需切除骨块后锚钉固定韧带;若骨块较大(超过20%关节面),则用克氏针或螺钉固定,并修复背侧关节囊及内收肌腱膜。慢性UCL损伤需行韧带重建术,优先取掌长肌腱或桡侧腕长伸肌腱作为移植物。RCL损伤处理原则与UCL相似,术后同样需支具固定4至6周。

-

切口设计:于掌指关节背侧作S形切口,可选择背桡侧或背尺侧入路。 -

UCL修复:锚钉平行于关节面植入近节指骨基底,采用Krakow缝合或褥式缝合加固韧带。 -

RCL修复:锚钉固定于掌骨头,若合并骨性撕脱则钻孔穿入移植物(见图5)。术后支具固定期间保留末节关节活动,骨性固定物(如克氏针)愈合后取出,术后12周逐步恢复全负重。

图5.桡侧副韧带(RCL)撕裂的手术修复步骤: a. 拇指掌指关节桡侧副韧带断裂;b. 悬吊韧带远端断端;c. 韧带直接缝合联合拇短展肌腱膜紧缩术。

若慢性韧带损伤继发掌指关节骨关节炎(MCP-Arthrose),可行关节融合术以缓解疼痛并恢复功能。融合角度通常保留轻度屈曲位(约20°),以兼顾握持与对掌需求。

第一掌骨骨折

第一掌骨骨折约占所有手部骨折的三分之一,根据解剖位置可分为骨干骨折、基底部骨折和头部骨折。由于第一掌骨头部结构稳定且力学分布特殊,其头部和骨干骨折的发生率显著低于其他掌骨。骨干骨折多为关节外骨折,常因拇长展肌腱牵拉导致远端骨折块向掌侧倾斜移位。此类骨折通常可通过保守治疗愈合,采用包含拇指固定的石膏托或定制支具固定5-6周。若移位角度超过20-30°,则建议手术干预,可选择克氏针内固定或钢板内固定。

基底部骨折中的Winterstein骨折(基底部关节外骨折)具有特殊临床意义,其骨折块在拇长展肌腱牵拉作用下向背侧回缩。

多数病例可通过轴向牵引闭合复位,并借助经皮克氏针固定获得稳定;

若复位后仍存在不稳定,需行第一、二掌骨间穿针固定。克氏针通常在术后6-8周拆除。对于陈旧性骨折或复位后稳定性不足的病例,需采用切开复位联合锁定钢板固定;

严重粉碎性骨折则优先选择背桡侧入路(沿拇长伸肌腱与拇短伸肌腱间隙)的钢板内固定,因其可提供更优的三维稳定性。

Bennett骨折是手部最常见的关节内骨折类型,通常由拇指在屈曲-内收位受到轴向挤压暴力引发。由于拇长伸肌腱、拇短伸肌腱及拇长展肌腱的牵拉作用,骨折块会向桡背侧移位。此类骨折虽可采用保守治疗,但多数因存在移位倾向需手术干预。

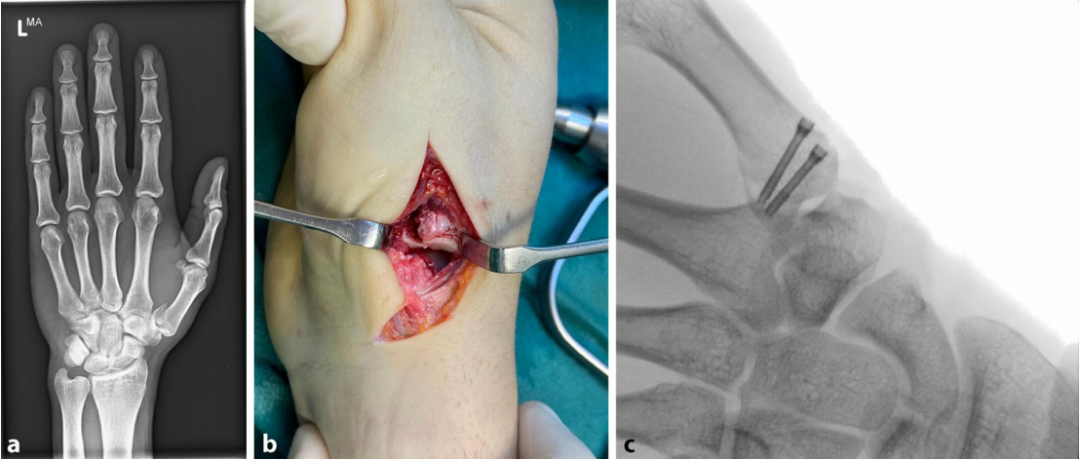

手术方式包括闭合复位经皮克氏针内固定(图6a)或开放复位螺钉内固定术(图6c)。开放手术常选择桡掌侧入路,必要时向尺侧及远端延长切口以充分暴露第一掌骨基底部(图6b)。

术中需注意:若关节稳定性不足,可能需额外通过克氏针将第一掌骨与大多角骨(Os trapezium)进行跨关节固定。术后通常需使用热塑支具固定患关节4-6周以促进愈合。

Rolando骨折是另一种累及掌骨基底部的关节内骨折,呈特征性Y型或T型三片段碎裂,常伴掌骨间韧带和掌侧斜韧带断裂。

此类骨折必须通过手术治疗实现稳定复位,首选背侧入路钢板内固定,其原则与Bennett骨折处理类似。

术后6-8周可逐步恢复完全负重。对于严重不稳定病例,可经皮置入克氏针横向固定第一、二掌骨以增强稳定性。

图6:a显示手部正位X线下的Bennett骨折特征;b通过Wagner入路术中暴露骨折端;c为透视下解剖复位后采用双螺纹螺钉行双重内固定的效果。

背侧钢板固定Rolando骨折时,需注意保护拇长伸肌腱与拇短伸肌腱间隙的背桡侧血供。

拇指腕掌关节炎

若Bennett骨折未能得到充分处理,可能导致拇指腕掌关节不稳定,因其掌尺侧骨折块附着有该关节的主要稳定结构之一——掌关节前斜韧带。当外力作用方向与Bennett骨折机制相似(拇指屈曲时轴向受压)且力度较大时,该关节可能发生脱位。此类脱位较为罕见,占所有手部损伤的不足1%。损伤的关键结构包括背桡侧韧带、掌斜韧带、掌骨间韧带及关节囊背侧部分。

在治疗方面,以往文献推荐了多种不同的韧带重建术作为治疗方案。潜在的供体肌腱包括掌长肌腱、桡侧腕长伸肌腱、桡侧腕屈肌腱及拇长展肌腱。经皮穿针固定术亦可取得良好效果。上述两种治疗方式均需术后佩戴拇指支具固定6周。

对于急性脱位,立即行闭合复位并辅以外展位拇指石膏支具固定4至6周通常已足够。若复位后仍存在关节对位不良,则需联合临时克氏针固定,必要时行关节囊修补术或韧带重建术。若为慢性脱位或继发性脱位,则需选择开放复位联合克氏针固定和/或韧带重建术作为标准治疗。

注意:未妥善处理的Bennett骨折可能因关节不稳定而进展为拇指腕掌关节炎。

大多角骨与舟大小多角骨关节

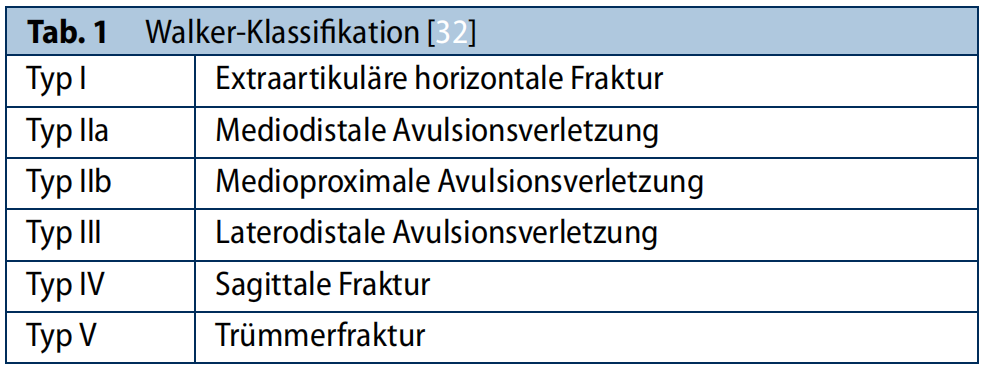

大多角骨骨折较为罕见,约占所有腕骨骨折的3%-5%。在极少数情况下,高能量创伤(如高处坠落伤或摩托车事故)可能导致大多角骨从舟大小多角骨关节中脱位。孤立性大多角骨骨折仅占约20%的病例,其余病例多伴随其他骨折(如Rolando骨折或Bennett骨折)发生。根据Walker分型(表1),此类骨折可分为I-V型。

表1:Walker分型详细分类

分型与治疗原则

I型骨折:稳定性骨折,可采用保守治疗(如Spica石膏支具固定)。

II型骨折:涉及掌斜韧带撕脱损伤。因骨不连风险较高,需谨慎评估保守治疗与手术治疗的利弊。

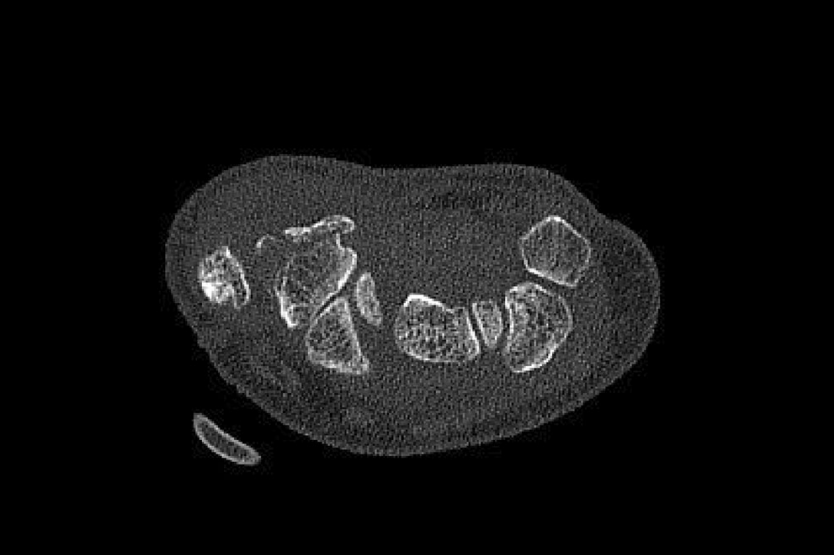

III-V型骨折:不稳定性骨折,若技术可行需手术干预(图7)。手术方案包括直接接骨术或牵引固定术,后者通过临时穿针(至少2枚克氏针)将第一掌骨(MHK I)与第二掌骨(MHK II)进行牵引固定,利用韧带牵引术促进碎骨块原位愈合。

图7:大多角骨V型粉碎性骨折(Walker分型)

对于严重粉碎性骨折(如V型),若一期接骨术不可行,可先行制动并观察愈合情况。若后期仍存在症状,则需行关节成形术,必要时联合悬吊术或间置术。

并发症与预后

拇指骨性损伤在骨折充分复位的情况下通常预后良好。第一掌骨基底骨折术后愈合多数进展顺利。然而,复位不充分可能导致拇指腕掌关节不稳定,长期增加骨关节炎风险。严重病例中,可能需以关节融合术作为最终治疗手段,此原则同样适用于拇指掌指关节及指间关节。此外,未充分处理的韧带损伤(如尺侧副韧带UCL或桡侧副韧带RCL撕脱)除关节炎风险外,还可引发手部力量及活动度受限等不稳定表现。

通过锚钉缝合或克氏针固定对韧带撕脱伤进行重建与修复,长期可有效恢复关节活动度及握力。治疗核心在于尽可能重建解剖结构,以避免永久性功能障碍。

无论是保守治疗或术后康复,制动时间需严格限制于骨折愈合所需的最短周期,以防关节僵硬。手术应优先选择微创技术,以减少粘连及瘢痕形成风险,避免因活动受限需二次翻修。需注意的是,钢板接骨术常伴随手指伸展功能受限,而克氏针接骨术虽需二次取出,但其肌腱黏连及术后并发症风险较低。

总结

由于拇指列位置突出,其损伤较为常见且具有临床意义,因为这些损伤可能对手部功能造成显著影响。

掌握拇指列的解剖结构对于实施针对性临床检查至关重要。

详尽的临床检查与合理选择影像学诊断手段对准确识别损伤类型及制定相应治疗方案具有决定性作用。

对于移位性骨折需充分复位,拇指韧带损伤需行再固定或韧带重建术,这对避免关节不稳和远期骨关节炎的发生具有重要意义。

为减轻瘢痕形成和关节活动受限,应选择微创手术方式并尽早开展功能康复训练。

-END-

声明:本文为原创内容,作者perry,版权归原作者所有,仅用于学习交流,未经授权禁止转载!