前言

手指是人类最精密的“工具”,指尖则是工具的核心传感器。然而,指尖作为手部终末延伸结构,是最常发生损伤的部位,其损伤人群涵盖新生儿至老年人等各年龄段患者。制定手术方案需综合考量患者年龄、职业、性别、利手侧别、致伤机制、合并症及手部功能需求等多重因素。成功的指尖修复要求术者具备扎实的解剖学知识、掌握多种重建技术并具有正确的手术决策能力。治疗方案涵盖从简单处理到复杂显微修复的多种术式选择。

神经血管岛状皮瓣因其能保留感觉、维持指体长度(无需截骨)且修复效果持久,被广泛应用于指尖损伤重建。推进技术及其改良术式操作简便且安全性高,但既往推进皮瓣存在明显缺陷:

推进不足:难以实现创面完全覆盖

继发畸形:术后挛缩畸形发生率较高

2023年,一项发表于《Journal of Orthopaedic Surgery and Research》的研究,介绍了单蒂掌侧旋转推进皮瓣联合大型Z字成形术。这项技术能够预防挛缩,优化张力分布机制;闭合供区一期,改良切口设计减少继发损伤。

该研究对1993年10月至2009年12月期间接受单蒂掌侧旋转推进皮瓣联合大型Z字成形术(Ahn氏掌侧皮瓣)修复的112例手指(98例患者)进行回顾性研究。本术式适用于因截指性缺损或严重挤压伤导致再植困难的指尖损伤病例。手术适应症不受指别(包括拇指)影响,主要纳入标准为远节指骨体部缺损范围不超过三分之二的指尖缺损。随访期间通过改良Mackinnon和Dellon感觉神经恢复分级评估静态两点辨别觉,并记录挛缩畸形、手指僵硬、感觉过敏、麻木、术后疼痛及冷不耐受等并发症发生情况。

手术技术

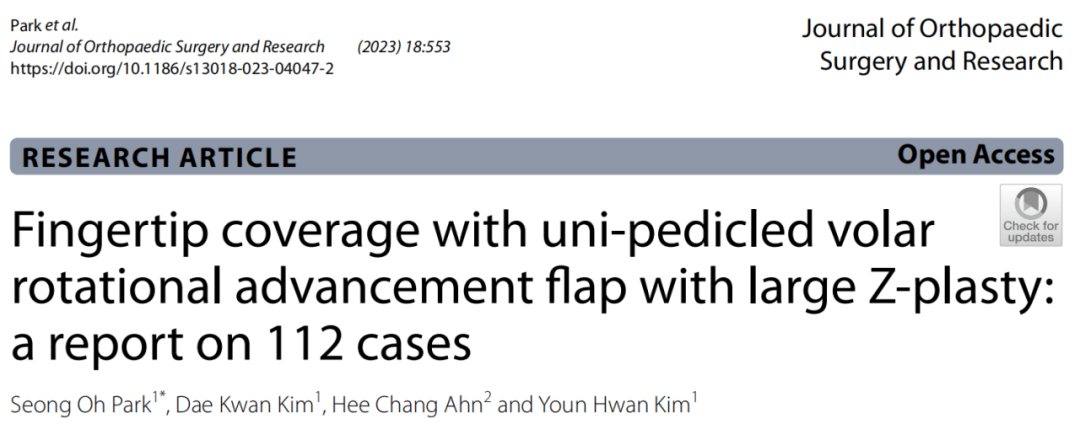

术中采用指根或上臂止血带控制出血,并在放大镜下进行皮瓣切取与剥离。沿手指侧缘作纵行切口,于滑车系统及屈肌腱鞘浅层掀起包含神经血管的掌侧大型皮瓣。于掌指关节(MCP)或指间关节(IP)皱襞处行大型Z字成形术以缓解张力。自断端至掌指关节水平,在手指桡侧或尺侧作指侧中线切口(图1a)。切断Cleland’s韧带,并于拇指背侧延伸切口至神经血管束,在拇指屈肌腱鞘浅层继续分离。皮瓣包含皮肤、皮下组织及双侧神经血管束(图1b)。通过大型Z字成形术在掌指关节处横向延长皮瓣,皮瓣基底部沿掌指关节皱襞切开,Z形对侧臂延伸至指背。

将皮瓣远端角部旋转推进覆盖指尖创面并缝合固定。此技术可提供充分覆盖且无需植皮。术后指间关节保持轻度屈曲位固定10天以确保无张力愈合(图1c)。其余手指可按相同术式操作。

图1. a. 拇指损伤及皮瓣设计示意图;b. 神经血管皮瓣于滑车及屈肌腱鞘浅层被分离;c. 皮瓣覆盖拇指缺损,掌指关节(MP)区域行大型Z字成形术以释放张力。

手术结果

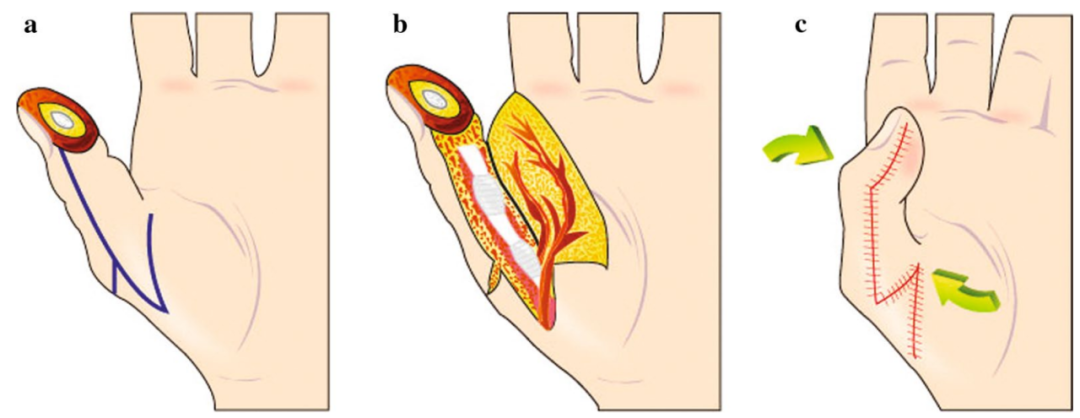

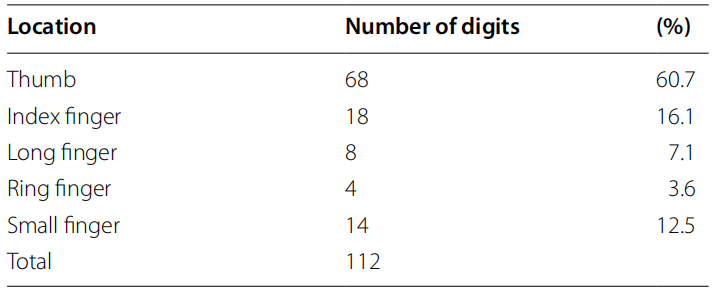

患者年龄3-64岁(平均32.4岁)。损伤涉及拇指68例、示指18例、中指8例、环指4例、小指14例。所有损伤均伴指骨外露,截肢类型包括横行(n=62)、掌侧斜形(n=25)、桡侧斜形(n=12)及尺侧斜形(n=13),详见表1、2。

表1 截肢部位分布

表2 截肢类型分布

所有患者均未出现术后挛缩畸形或关节僵硬。无感染、皮瓣坏死及血肿病例。2例发生切口部分裂开,经二期保守治疗愈合;1例线性切口处形成增生性瘢痕,经类固醇注射联合加压治疗改善。

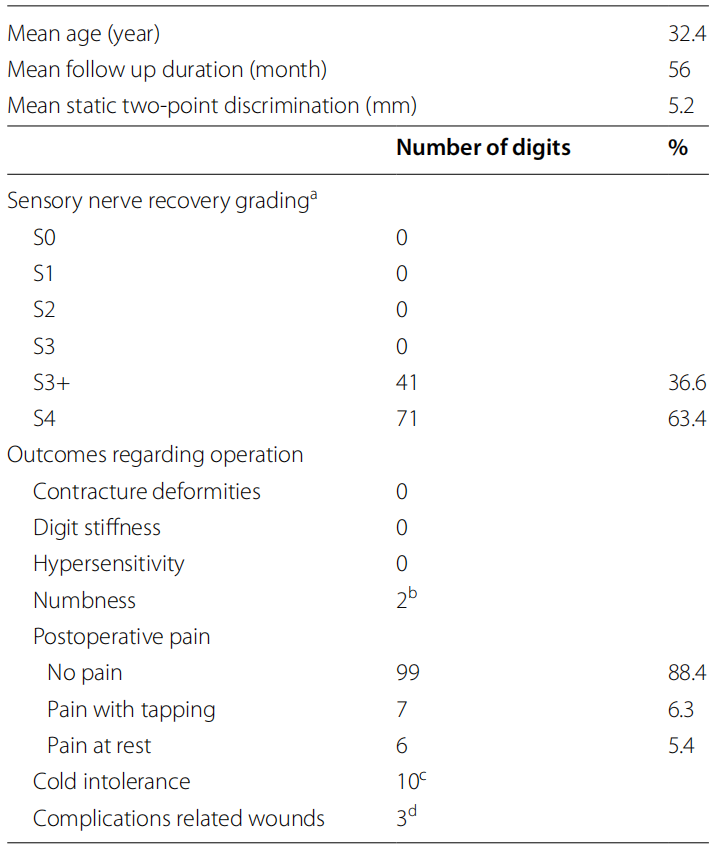

静态两点辨别觉平均5.2 mm(范围4-8 mm)。按Mackinnon-Dellon改良感觉神经恢复分级:S4级71例,S3+级41例。长期随访(≥24个月)疼痛表现:99例无痛,7例叩击痛,6例静息痛。10例术后6个月内出现冷不耐受(均值56个月),其中8例症状自行消退。2例早期残端感觉异常,长期随访后缓解。未见感觉过敏病例。预后总结见表3。

表3 术后结果总结

a. 感觉神经恢复分级(Mackinnon和Dellon修改):

S0:神经自主区域无感觉。

S1:神经自主区域内恢复深层皮肤痛觉。

S2:神经自主区域内部分恢复浅层痛觉和触觉。

S3:神经自主区域内完全恢复浅层皮肤痛觉和触觉,无痛觉过敏(静态两点辨别觉 > 15 mm)。

S3+:恢复到S3水平,并且静态两点辨别觉部分恢复(7-15 mm)。

S4:完全恢复(静态两点辨别觉 2–6 mm)。

b. 两名患者在术后早期出现感觉异常,这些症状在长期随访期间得到缓解。

c. 在术后早期随访期间(6个月内),10例患者出现冷 intolerance。幸运的是,除了两例外,其余患者在长期随访期间该症状均消失。

d. 两名患者出现伤口闭合部位的即时裂开,但通过保守治疗愈合良好。另一名患者出现肥厚性瘢痕,通过系列类固醇注射和加压瘢痕治疗得以解决。

所有指尖损伤均成功修复,无皮瓣坏死。经功能锻炼后患指活动度完全恢复,多数患者术后6-8周重返日常活动。

病例展示

病例1

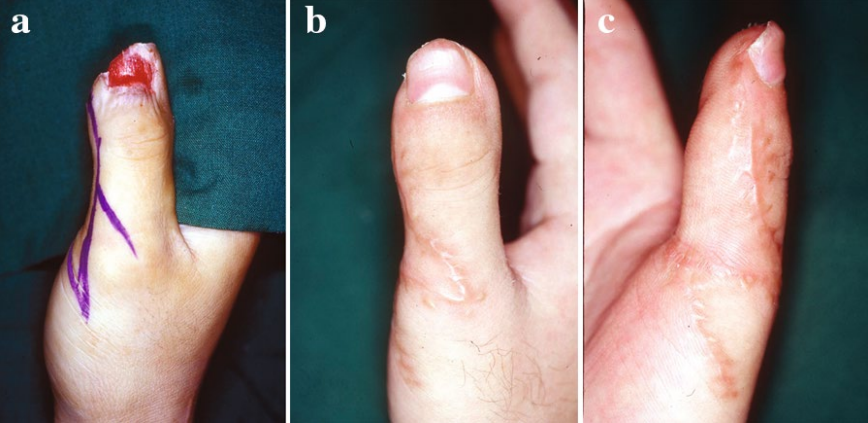

30岁男性患者,拇指桡侧半指腹撕脱伤伴远节指骨小面积外露。按标准术式切取与图1a相同设计的皮瓣,并于掌指关节(MCP)皱襞处行Z字成形术缓解张力。术后指尖外形良好,未出现甲板畸形及拇指屈曲挛缩(图2)。

图2.a. 拇指桡侧半指腹撕脱伴指骨外露;b-c. 按标准术式分离相同设计的皮瓣,并于掌指关节(MCP)皱褶处行Z成形术以释放张力。术后3年复查显示指尖轮廓良好,无指甲畸形,且拇指无屈曲挛缩畸形。

病例2

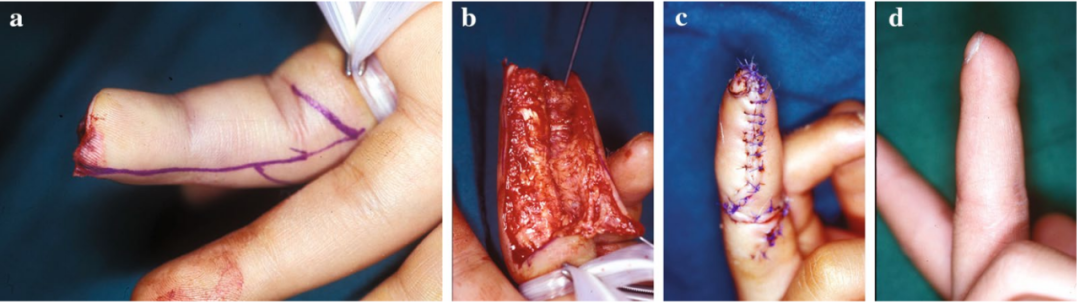

14岁男性患儿,中指末节斜形离断伤。沿手指桡侧作指侧中线切口,按标准术式切取皮瓣。创面愈合顺利,术后1年随访见皮瓣感觉良好、质地坚韧,有效覆盖指尖。远侧指间关节(DIP)处形成新生皮肤皱襞(图3)。

图3 a 中指末节斜形离断伤,沿手指桡侧作指侧中线切口(图3a)。

b 按标准术式切取皮瓣(图3b)。c 术后即刻可见供区无张力一期闭合(图3c)。d 创面愈合顺利,术后4年随访见皮瓣感觉良好、质地坚韧,有效覆盖指尖,远侧指间关节(DIP)处形成新生皮肤皱襞(图3d)。

研究讨论

指尖重建手术目标应包括保留功能长度与感觉、使用与损伤区质地匹配的皮肤重建、预防症状性神经瘤及挛缩畸形。为达成这些目标,直接缝合、二期愈合及植皮技术均不适用,皮瓣修复是满足所有要求的优选方案。

尽管人工真皮移植联合基质血管组分细胞等新技术在创面愈合领域取得进展,但其对大面积深部缺损修复效果欠佳,且较一期皮瓣覆盖存在愈合周期长、延迟患者重返社会等问题。

足趾部分组织游离移植虽能实现解剖修复,但需精细显微血管吻合技术,存在血管危象风险,且供区损伤不容忽视。Koshima等提出的指动脉穿支皮瓣虽操作简便,但未包含神经结构,影响感觉恢复。

基于神经血管岛状瓣原理的掌侧推进皮瓣,虽能实现感觉重建,但因其依赖指背动脉供血,仅适用于拇指修复。余指近侧指间关节以远血供主要来源于神经血管束分支,双蒂设计易导致指尖血运障碍。此外,Moberg术式术后常伴屈曲挛缩,沿神经血管束的线性切口更易引发严重瘢痕挛缩。

改良术式分析

Evans-Martin阶梯推进皮瓣通过掌侧Z形切口减少瘢痕显性,但跨关节切口仍存在挛缩风险,且因拇指长度限制难以实施大范围推进。Hueston单蒂旋转推进皮瓣虽简化术式,但供区需植皮或附加侧方三角瓣,遗留明显瘢痕。Tuncali等改良的斧状皮瓣虽实现供区一期闭合,但桡/尺侧线性切口仍易在关节处形成挛缩。

Ahn氏掌侧皮瓣(单蒂旋转推进联合大型Z字成形)通过单侧指中线切口设计,在掌指关节(MCP)或指间关节(IP)行大型Z字成形,有效避免传统术式缺陷:

斜向张力分布预防"喙状畸形"及屈曲挛缩。

单侧切口设计最大程度保留血供。

大型Z字成形充分延长皮瓣,实现无张力修复。

包含双侧神经血管束,确保感觉恢复(平均静态两点辨别觉5.2mm)。

研究局限性

本研究为回顾性非对照设计,未与其他指尖重建术式进行统计学比较。主要因临床实践中发现本术式疗效优于传统掌侧缺损修复方法,导致其他术式应用样本量不足。现阶段主要通过理论分析对比各类术式优劣。

结论

基于112例病例的长期随访结果,Ahn’s掌侧皮瓣术式适用于各指别、各部位的指尖重建。该皮瓣具有以下优势:

生物力学特性优异:质地坚韧、血供良好。

感觉功能完整保留:包含神经血管束确保感觉恢复。

解剖结构保护:实现创面覆盖同时无需截骨短缩。

技术可及性强:操作简便、易于推广,无需显微外科技术支持。

-END-

声明:本文为原创内容,作者Perry,版权归原作者所有,仅用于学习交流,未经授权禁止转载!