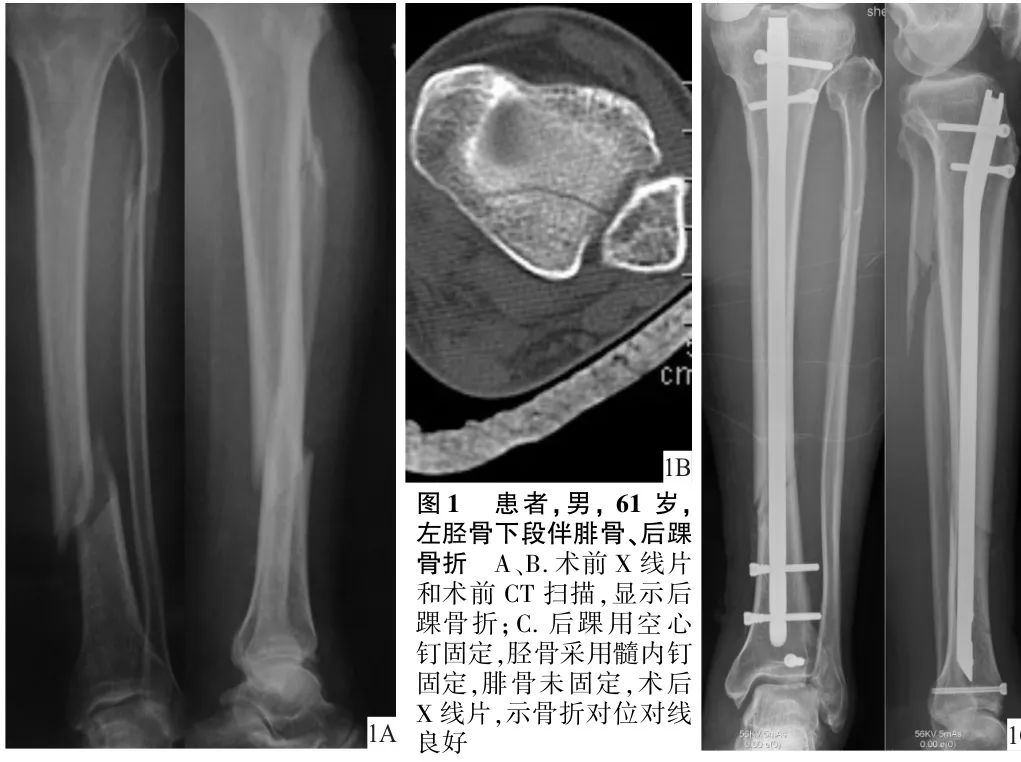

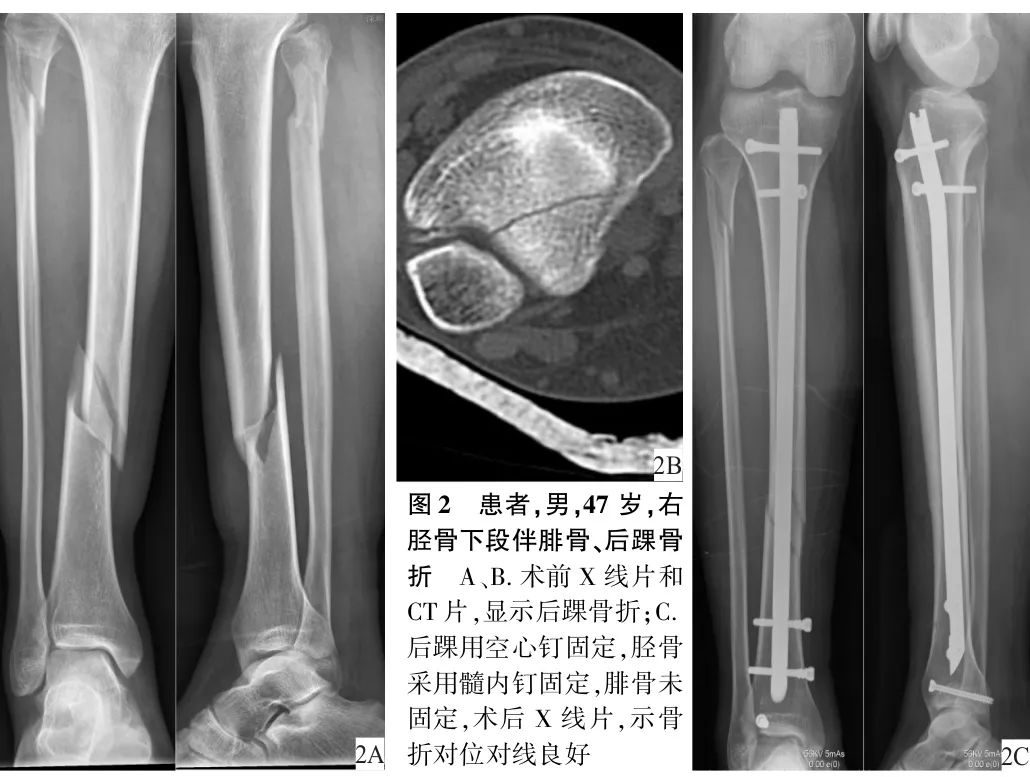

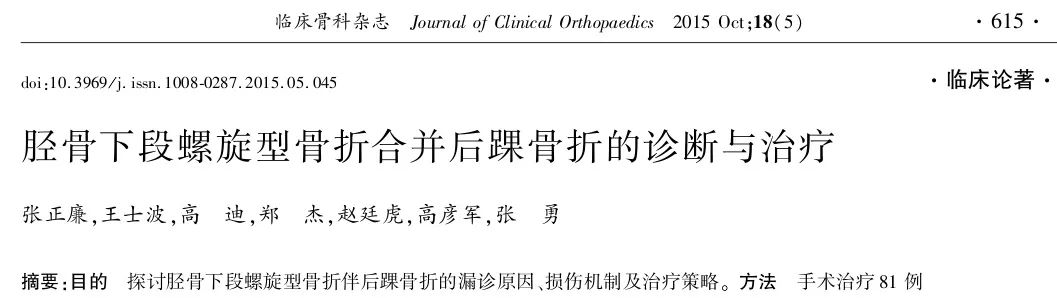

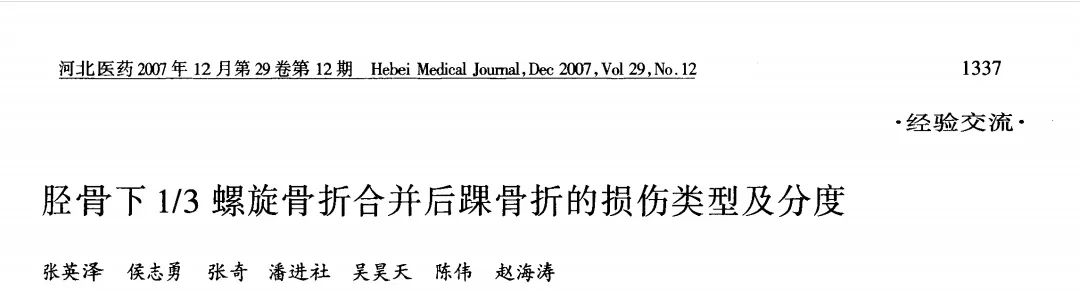

胫骨下1/3螺旋形骨折合并后踝骨折,由张英泽院士、侯志勇教授提出,故又名“张英泽—侯志勇骨折、Z-H骨折”。

此类骨折特点:胫骨骨折为胫骨下1/3螺旋形骨折,后踝骨折与胫骨骨折线不延续,为一独立骨块。

生物力学研究证实该型骨折多为间接暴力所致。多见于生活和运动中足部固定而身体扭转情况下,如滑雪时摔倒、下自行车、踢足球时。其受伤机制可能是运动中足踝部固定,患肢由于惯性继续向前运动并向外侧旋转,旋转外力持续作用于胫骨骨干,造成胫骨远端1/3薄弱部位(胫骨骨干由三边形移行为四边形部位)发生螺旋骨折,骨折线由内下到外上。

后踝骨折可能是由于运动过程中足部突然固定,胫骨随身体惯性继续向前运动,与距骨发生剪切造成后踝骨折;或是由于后踝受到下胫腓后韧带牵拉造成撕脱骨折。由于后踝的骨小梁呈纵向排列,故后踝骨折线常与胫骨纵轴平行。

当后踝移位较大时,通过X线检查即能确诊的Z—H骨折称为显性Z-H骨折;

当X线片不能检出,而经过CT或MRI检查确诊的称为隐性Z-H骨折。

隐性骨折更加难以发现,漏诊率极高。这提示我们在遇到胫骨下段骨折患者时,特别是胫骨下1/3螺旋型骨折时,应仔细阅读X线片,注意有无后踝骨折。即使普通X线片未发现后踝骨折,但体格检查时如后踝存在压痛也应加做CT或MRI检查以除外隐性Z-H骨折。

①对胫骨下1/3螺旋形骨折合并后踝骨折的认识不够,忽略了胫骨骨折有合并后踝骨折的可能性,尤其存在隐性后踝骨折;②多数骨科医师只注意到明显移位的胫腓骨螺旋形骨折,忽略胫骨远端的微小的显性后踝骨折;

③一些医院X线片的清晰程度影响了对骨折的诊断,甚至摄X线片时只包括了膝关节而未包括踝关节;

④胫骨后踝骨折X线片正位很难看到骨折线,而侧位片由于有腓骨的重叠,尤其是合并腓骨远段骨折时,更加难以分辨。

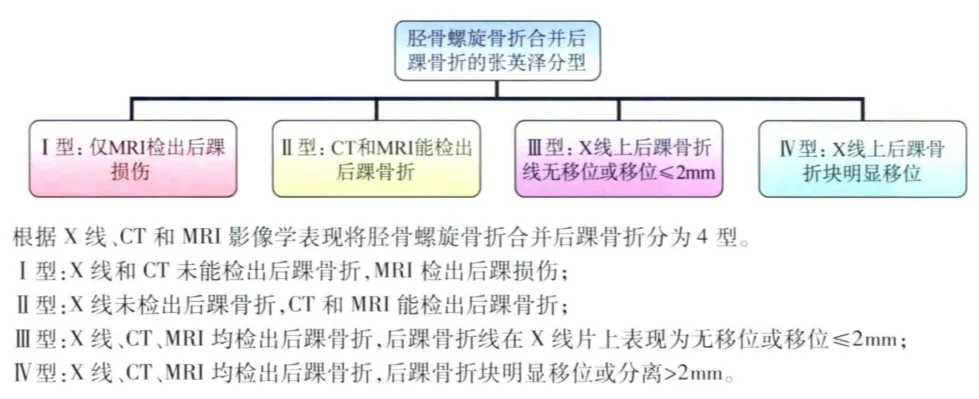

笔者根据Z-H骨折的后踝损伤、移位程度并结合X线、CT和MRI影像学表现将其分为4度。

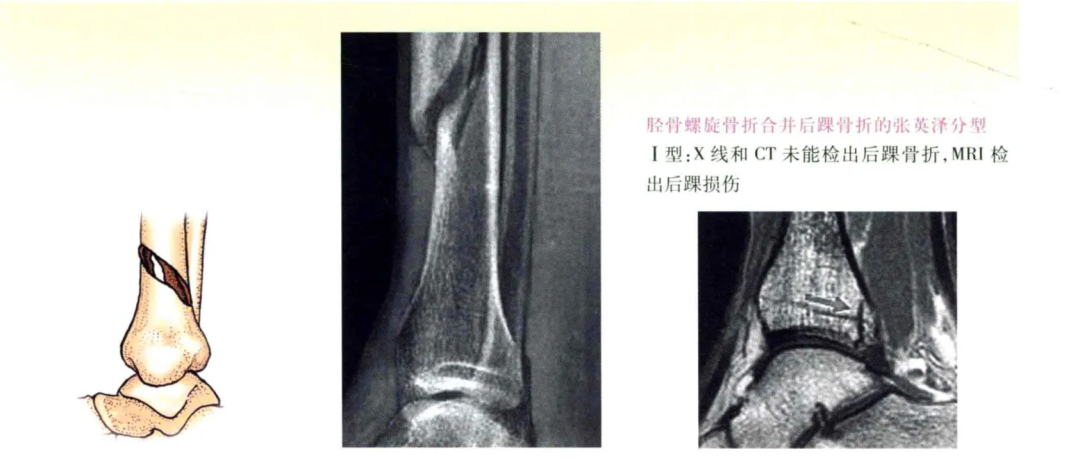

I度Z-H骨折:X线和CT未能检出后踝损伤,MRI检出后踝损伤。

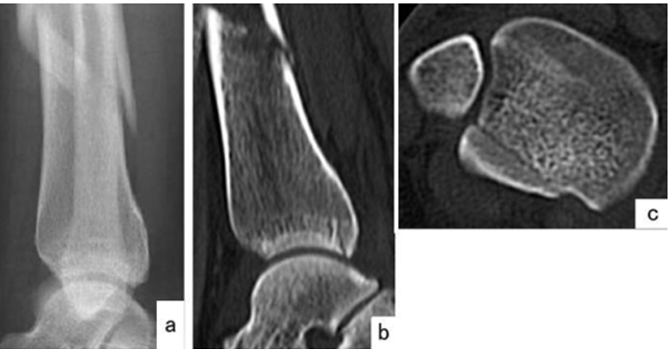

▲Z-H I度:X线(a)和CT(b)未见骨折,MRI(c)提示后踝骨折

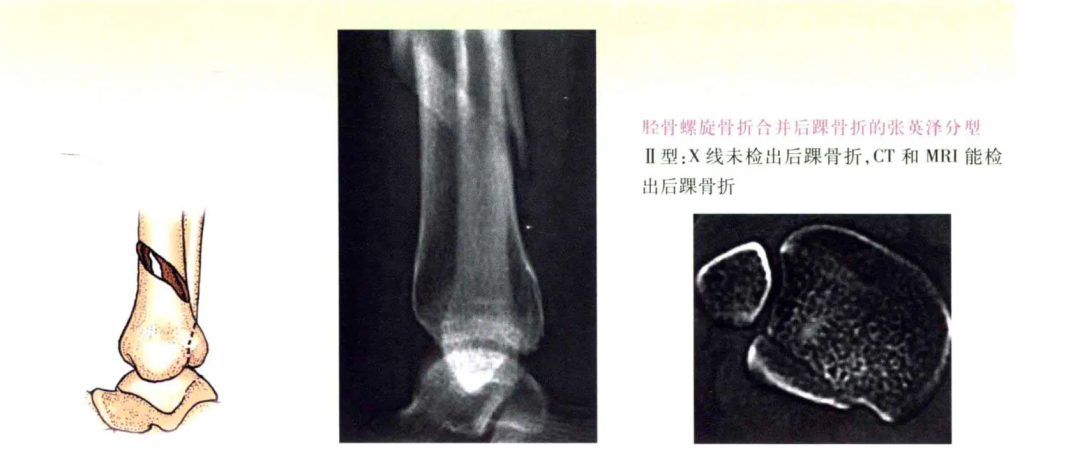

Ⅱ度Z-H骨折:X线未检出后踝损伤,CT和MRI能检出后踝损伤。

▲Z-H II度 X线(a)未见明显骨折,CT(b,c)显示后踝骨折。

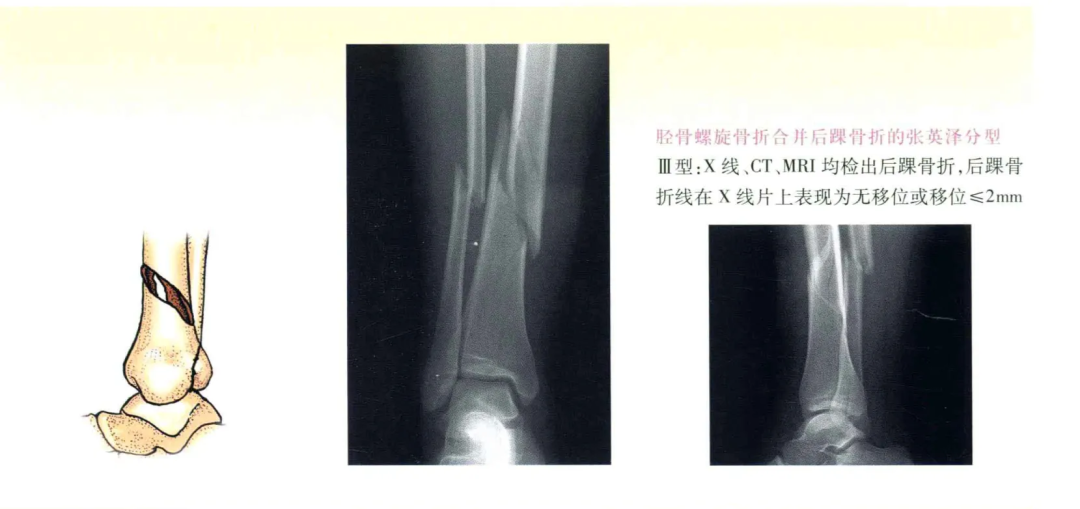

Ⅲ度Z-H骨折:X线、CT、MRI均检出后踝损伤,后踝骨折线在X线片上表现为无移位或移位≤2 mm;

▲Z-H III度 X线显示后踝裂纹骨折,无移位。a为平片侧位图像可见胫骨螺旋骨折和后踝裂纹骨折,b为后踝放大图像,c为后踝拉力螺钉固定后胫骨骨折行钢板固定。

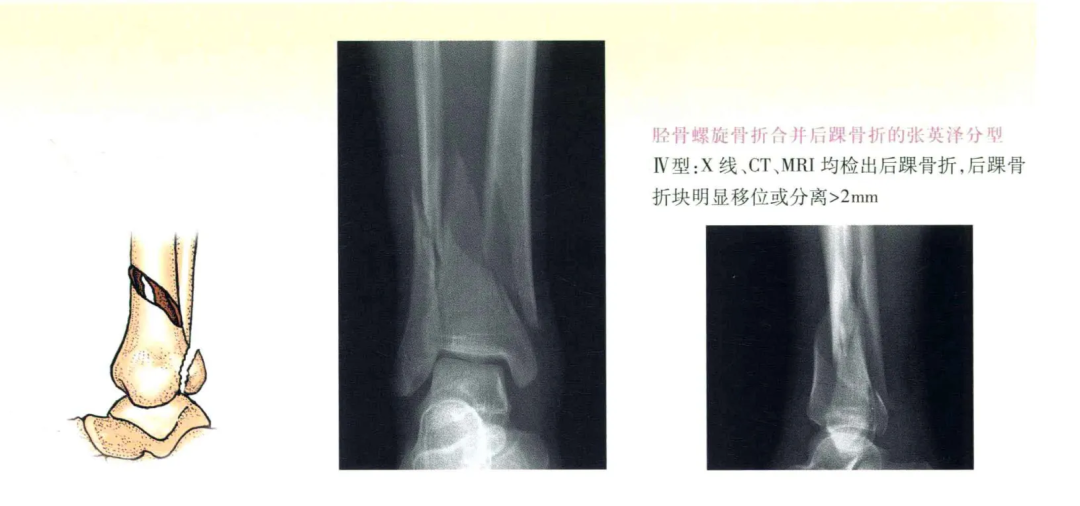

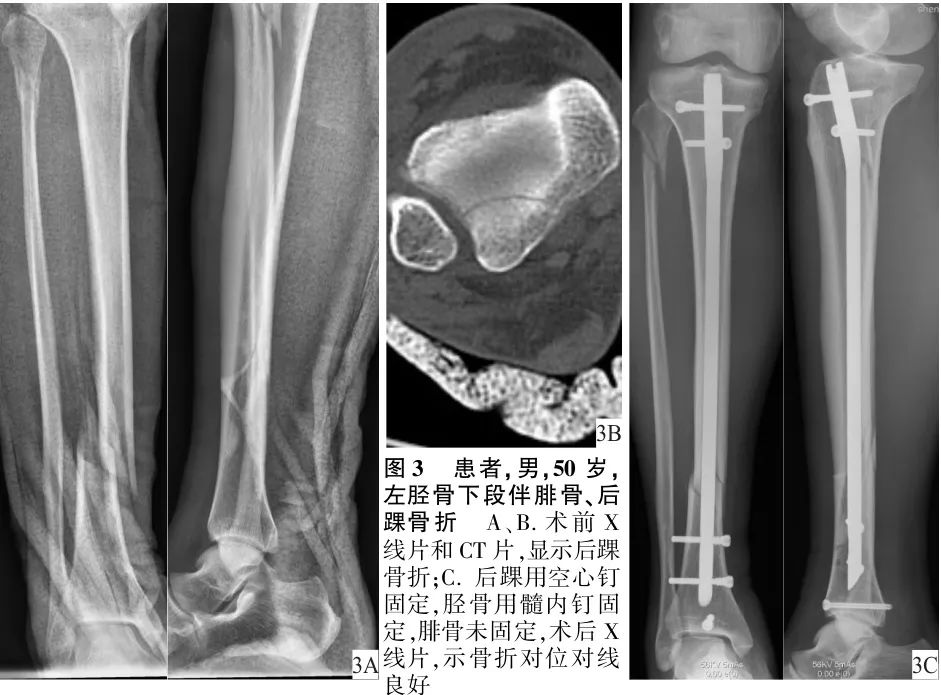

Ⅳ度Z-H骨折:X线、CT、MRI均检出后踝损伤,后踝骨折块明显移位或分离>2mm。

▲Z-H IV度 X线显示后踝有明显骨折,骨折片有分离或移位。a为平片侧位图像,b为后踝放大图像,c为首先复位固定后踝,恢复踝关节的稳定性和完整性,胫骨骨折行钢板固定。

Z-H骨折的分度与治疗方式的选择及预后关系密切。

对合并后踝骨折需行固定者,首先由前向后行克氏针固定,透视踝关节正、侧位,见骨折复位好、克氏针贯穿后踝位置好再行 ø 4. 5 mm 空心钉内固定。 文献报道,Z-H骨折的胫腓骨骨折是由足旋后 - 胫骨内旋机制加纵向传导力造成。 后踝由距骨挤压、剪切力引起。所以手术时,在足外旋牵引、胫骨内翻趋势复位下行髓内钉固定能获得优良效果,优良率95% 。

参考文献:

1.侯志勇, 张英泽, 潘进社, 等. 胫骨下 1 / 3 螺旋型骨折合并后踝骨折的致伤机制及漏诊原因分析 [ J]. 中华创伤杂志,2006, 22(2): 152 - 154.

2.张英泽,侯志勇, 张 奇, 等. 胫骨下 1 / 3 螺旋型骨折与踝关节损伤关系的研究[ J]. 河北医科大学学报, 2007, 28 (5):364 - 365.

-END-

声明:本文转载自<侠骨入微>,版权归原作者所有,仅用于学习交流,未经授权禁止转载!