次氯酸钠是牙髓治疗中最常用的冲洗液,尽管其对组织的毒性作用已被知晓。次氯酸钠渗漏到根尖周围组织可能引起不同严重程度的并发症,从水肿和出血性损伤到由于气道受压导致的危及生命的情况。我们的患者在塞维利亚Virgen del Rocío大学医院口腔与颌面外科就诊,因在对14号牙进行牙髓治疗时,冲洗液渗漏引起了骨组织暴露,牙医将其转诊。次氯酸钠导致13至16号牙的显著骨组织和黏膜组织坏死,并与上颌窦相通。为了正确清创坏死组织并恢复良好的黏膜功能,患者接受了多次外科手术。使用次氯酸钠时需要采取预防措施,以防其扩散到周围组织。在有开放根尖和根尖病变的病例中,应该考虑使用更安全的冲洗液作为替代方案。

病例报告

患者,男,45岁,无特殊病史,无已知过敏史或正在使用的相关药物。患者因在牙髓治疗过程中出现次氯酸钠渗漏并引发并发症,转诊至塞维利亚Virgen de Rocío大学医院口腔与颌面外科。

病例历史

患者回忆一周前曾前往牙科诊所进行14号牙的根管治疗,该牙存在慢性、无症状的根尖病变。在治疗过程中,患者出现剧烈的灼烧感,并在治疗后没有出现疼痛,仅有该区域黏膜发红。

几小时后,发现暴露的骨组织,患者再次前往其牙医处,牙医开具了抗生素(阿莫西林/克拉维酸 875/125毫克,每8小时一次),并将患者转诊至我科。

体格检查

检查时发现,位于尖牙与第一磨牙(13-16号牙之间)的前庭板和相邻黏膜存在坏死性病变,未见腭骨受累。前磨牙呈III型活动度,且可能存在口鼻瘘。

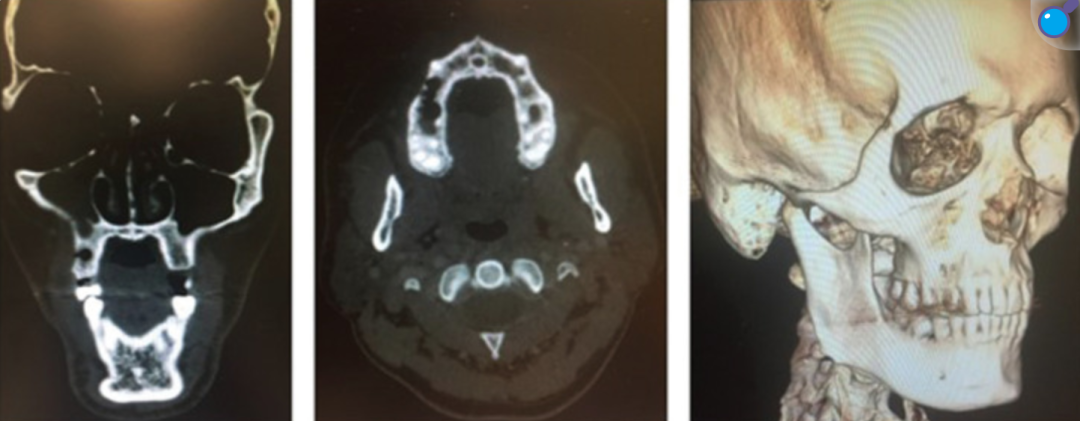

经行头颅CT扫描,并安排患者一周后回诊,以评估临床进展并开始治疗以覆盖黏膜缺损(见图1)。

图1:初始CT影像

治疗

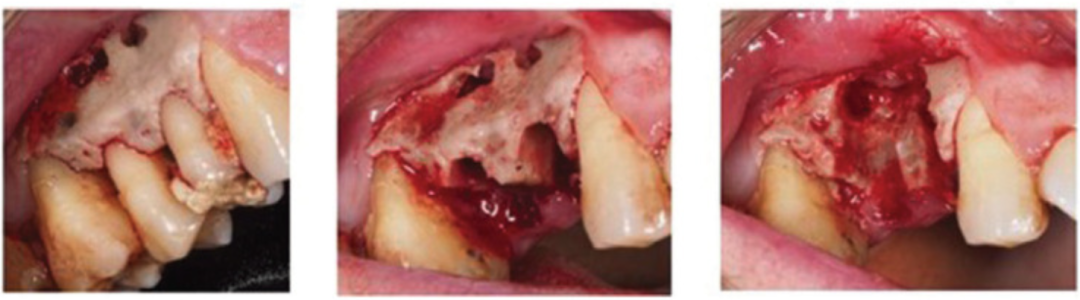

初期选择保守治疗。对病变部位进行了骨铣刮,尝试通过引出该区域的出血来促进再血管化。患者继续使用抗生素,并建议对该区域进行刷洗,同时使用含氯己定凝胶进行护理(见图)。

15天后,患者情况未见改善,依然无疼痛,但前磨牙(14和15号牙)明显活动。局部麻醉下,进行14号和15号牙的简单拔除,外板成形术,并对坏死骨进行铣刮和刮治,直到在下颌骨找到出血点(见图)。患者继续使用抗生素并涂抹氯己定。

一周后,患者再次随访,检查发现13号和16号牙的远端骨坏死仍然存在。因此,决定拔除16号牙,并在坏死区域进行成形术和刮治。观察到明显的口鼻瘘。

在后续的监测中,病灶处开始出现上皮化,尽管口鼻瘘依然存在(见图)。

安排了全身麻醉下的手术,采用逆向带蒂的口轮匝肌瓣进行口鼻瘘的封闭(见图3)。

两周后,观察到良好的愈合,口鼻瘘的封闭成功。

另一次手术在局部麻醉下进行,旨在恢复在前次手术中完全丧失的前庭深度。

最终手术后三个月,患者恢复良好。患者被出院并转诊至牙科评估,考虑进行可能的牙齿修复(见图)。

结论

在牙髓治疗过程中,次氯酸钠的渗漏导致了上颌骨的显著坏死。尽管进行了保守治疗,并且经过五次手术处理,这一并发症最终导致患者的重大损伤,失去了三颗牙齿以及该区域的大部分牙槽骨,这使得后续的牙齿修复变得困难。

讨论

多数由于次氯酸钠渗漏引发的事故是可以预防的,前提是要对即将进行的治疗进行正确的评估,避免过度器械操作,不要强行将注射器推进根管,且在存在开放根尖或穿孔的情况下,使用其他更安全的冲洗液。此外,可以通过降低次氯酸钠浓度、提高温度以及延长冲洗时间来减少其毒性。

尽管次氯酸钠渗漏所引发的临床表现幸运地较为罕见,但其表现形式非常多样,且取决于主要受影响的组织。当次氯酸钠渗漏并与根尖周围组织接触时,化学灼伤效应会导致组织坏死,从而引发急性炎性水肿或出血性反应,可能局限于受影响的牙齿,亦可能扩展至周围区域。

软组织损伤,伴有水肿、淤血或瘀伤,是最常见的表现。在几乎所有病例中,症状和体征会在几周内消失,然而在某些情况下,疼痛和肿胀可能需要一至三个月才能完全消退。

文献中也有少数案例,描述了次氯酸钠渗漏导致下牙槽神经和眶下神经的感觉异常和麻木,这些症状需要几个月才能恢复。然而,另有一些情况下,次氯酸钠渗漏引发了面神经的持久性麻木。

次氯酸钠渗漏引发的最严重并发症是由于气道阻塞而危及生命的情况。2006年,Bowden等人报告了一个病例,其中单侧颌下水肿发生后,在短时间内迅速扩展至双侧颌下、颏下和舌下区域,伴有舌头上升和气道阻塞,导致需要插管及外科手术治疗,同时给予抗生素和类固醇治疗。

在根尖周围组织中注入大量溶液或溶液浓度非常高时,化学灼伤效应会更为严重,导致黏膜坏死性溃疡和周围骨组织的坏死,这些症状可能在事故发生后的几分钟、几小时或几天内显现。治疗将取决于坏死的程度。大多数情况下,需要紧急住院,进行静脉抗生素和类固醇治疗,并对受影响的组织进行适当的清创。

在本案例中,次氯酸钠渗漏发生在上颌前磨牙的牙髓治疗过程中,仅几小时内便引起了快速的坏死,导致前庭黏膜完全溃疡及广泛的牙槽骨受损。患者因此接受了五次手术,其中一次在全身麻醉下进行,以清创所有坏死组织并获得黏膜闭合。因此,患者不仅失去了三颗牙齿,还造成了显著的骨缺损,未来将需要进一步的骨和软组织手术才能进行修复。

尽管次氯酸钠对组织的毒性作用已知,仍然是牙髓治疗中最常用的冲洗液。文献中使用的次氯酸钠浓度范围较广,从0.5%到5.25%不等。较高浓度的次氯酸钠具有更强的抗菌作用和溶解牙髓组织的能力,但也不可忽视其细胞毒性及对根尖周围组织的损伤。

许多研究都在寻找次氯酸钠的替代冲洗液。最近,Ruksakiet K等人(1)进行了一项系统评价和荟萃分析,比较了次氯酸钠与氯己定在牙髓治疗中的效果,结果表明两者具有相似的抗菌作用,差异不显著。次氯酸钠在溶解坏死牙髓组织方面具有更强的能力,而氯己定则因其更长的持效性而受到青睐。此外,Neelakantan的研究结论表明,尽管两种冲洗液均能减少细菌内毒素水平,但使用次氯酸钠时,内毒素水平较低。

目前,关于次氯酸钠与氯己定在抗菌效果上的比较尚无共识,相关研究结果也存在相互矛盾的情况。由于次氯酸钠的高毒性,迫切需要寻找其他更安全的冲洗液来替代,进行根管治疗。

-END-

声明:本文转载自<老赵和大家在一起>,仅用于学习交流,如有违规侵权,请立即联系我们。内容仅代表作者个人观点,望大家理性判断及应用。