胸痛是一种由多种疾病引起的、以胸部及相邻部位疼痛或等同症状为主要表现的综合征。为临床常见病、多发病,容易误诊、漏诊从而导致严重不良后果。因此,正确掌握胸痛的诊断和鉴别诊断对迅速合理救治患者至关重要。也能更好的减少不必要的医患纠纷。

胸痛为急诊就诊的第二大常见原因,且逐渐成为多种危及生命的急、重疾病的首发症状。据统计人群中约20-40%一生中有胸痛,年发生率15.5%。

胸痛发病机制

组织损伤→K+、H +、组胺、5-羟色胺、缓激肽、P物质及前列腺素等→刺激肋间神经感觉纤维、脊髓后根传入纤维、支配心脏及主动脉感觉纤维、支配支气管及食管的迷走神经感觉纤维和膈神经的感觉纤维→胸痛

胸痛的特点

胸痛病人多,约占年急诊量的5%;

胸痛往往呈间断发作,一些患者就诊时胸痛的症状已经缓解;

胸痛的程度与疾病的严重程度不一定平行,一些严重疾病疼痛可能很轻;

引起胸痛的疾病多,导致胸痛病人误诊率高。

因此,越能早期识别和鉴别胸痛,受益越大,如何快速、准确诊断是难点和重点。

胸痛的常见原因

心源性

冠心病(急性冠脉综合征、稳定性心绞痛)

心肌炎、心包炎

瓣膜/流出道疾病(主动脉瓣窄/漏、二尖瓣脱垂、HCM)

血管源性

主动脉夹层

肺栓塞

肺源性

胸膜刺激(感染、炎症、浸润)

气胸

骨骼肌肉疾病

肋软骨炎

肋间肌肉拉伤

颈胸脊髓病变

胃肠道疾病

返流性食管炎、裂孔疝

胃粘膜撕裂、消化性溃疡

食管破裂、胰腺炎

胆绞痛

其它原因

带状疱疹

胸壁肿瘤

植物神经功能紊乱

胸痛分类

根据发病情况——

急性胸痛

慢性胸痛

根据危险程度——

致命性胸痛

非致命性胸痛

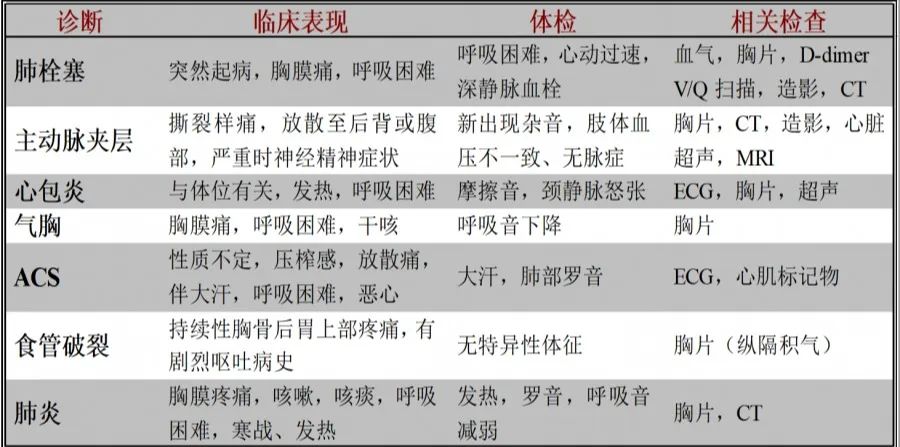

致命性胸痛的鉴别诊断

诊断及鉴别诊断

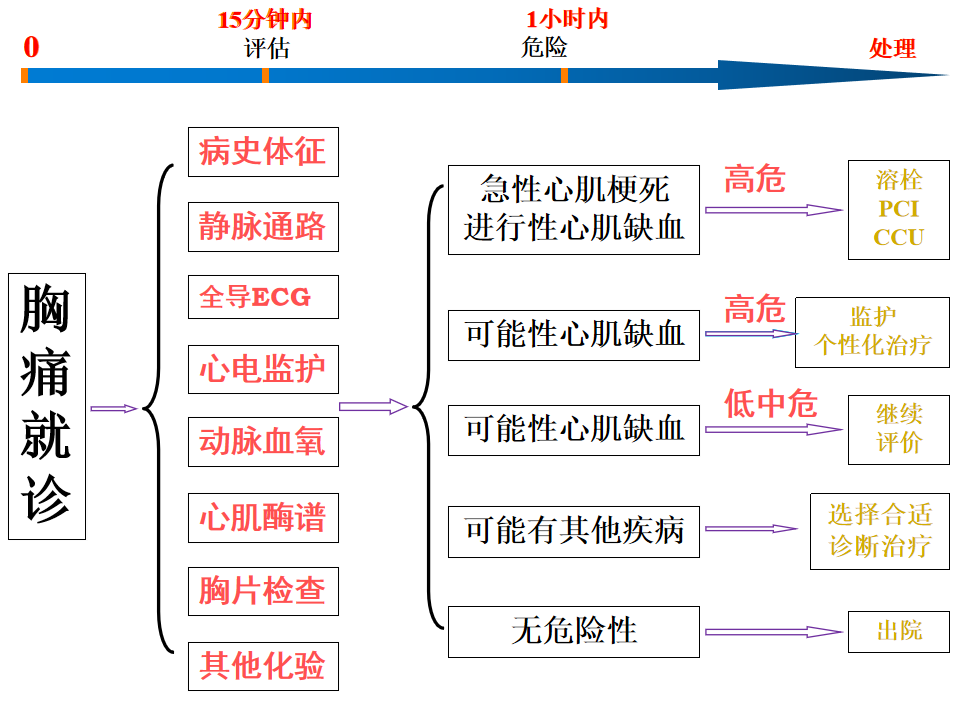

胸痛患者的诊疗程序

下面介绍临床中几种常见、多发且危及生命的有胸痛症状的疾病的诊断及鉴别诊断。

一、急性冠脉综合征(ACS)

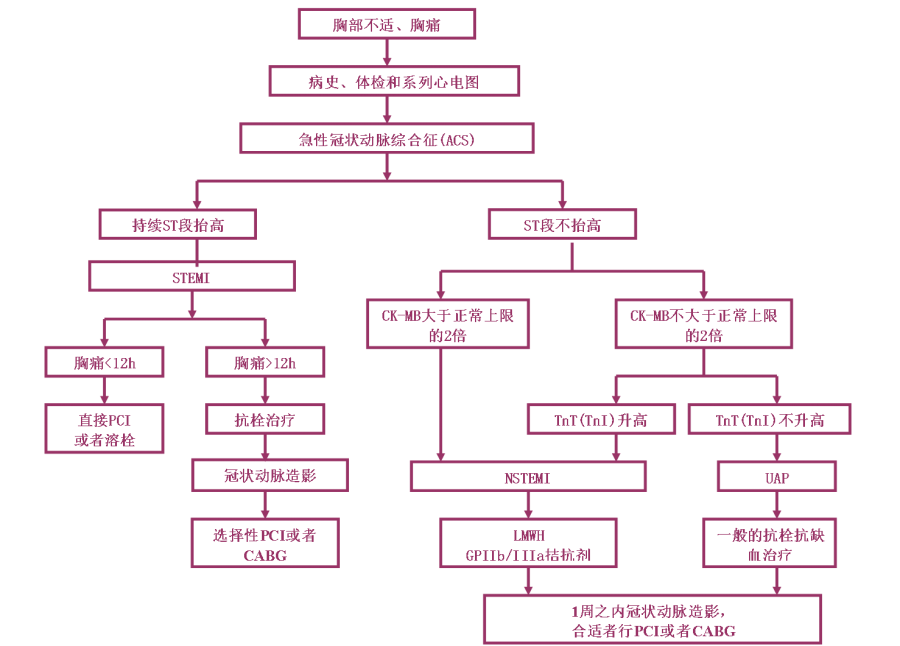

急性冠脉综合征(ACS)是一组由急性心肌缺血引起的临床综合征,包括急性心肌梗死(AMI)及不稳定型心绞痛(UA),其中AMI又分为ST段抬高的心肌梗死(STEMI)及非ST段抬高的心肌梗死(NSTEMI)。

1. ACS危险因素

男性,年龄>40岁

绝经期后的妇女

高血压

高脂血症

糖尿病

吸烟

生活方式

躯干部肥胖

家族史

2. 缺血性胸痛的临床表现

性别、年龄、危险因素

胸痛或对等症状

尤其是老年人与糖尿病患者

是否为非缺血性胸痛?

PE:S3、S4及心脏杂音、肺部罗音和心功能

CP: 10%AMI,21%UAP,69%Non-ACS

部分患者心梗的部位是在心脏下壁,与上腹部很接近,一旦这个部位梗死,就会因缺血缺氧,刺激迷走神经造成胃肠道不适,呕吐等。因此患者常将其与胃痛症状混淆。

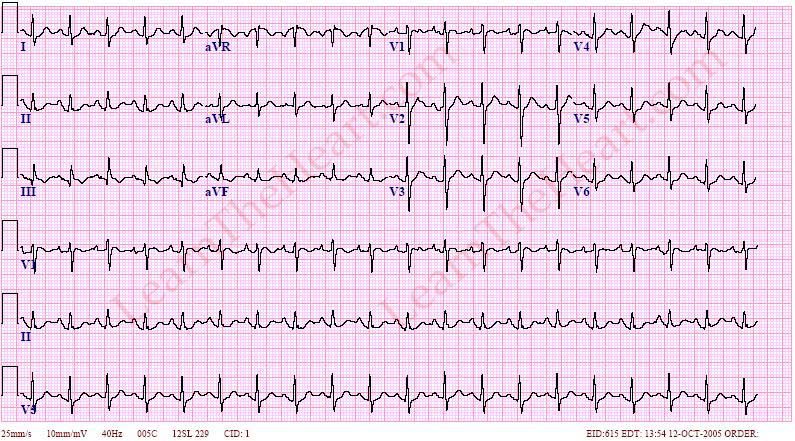

3. ACS心电图表现

至少两个导联ST段上移大于0.2mv胸前导联或大于0.1mv肢体导联的心动周期。特异性高

两个以上导联出现ST压低≥1mm,特异性高

R波主导的导联T波倒置≥ 1mm,特异性稍差

前胸导联T波深倒置提示LAD近端狭窄

非特异性ST-T改变(<1mm),特异性差

症状发作时有相关的束支传导阻滞

心电图(包括发作时ECG)正常(5%病人)

4. 心肌坏死标记物的意义

早期确诊AMI

在非典型症状的患者中发现可能的AMI

早期进行危险分层

快速排除AMI

CK-MB 升高2倍以上鉴别Q波AMI与其他ACS

心肌标记物升高及持续时间

5. 冠脉造影

评价冠心病的存在及严重程度;

多支病变和左主干病变严重心脏事件高危;

复杂、长、严重钙化、成角病变、血管重度迂曲、充盈缺损,高危;

进行血运重建的根据;

局限性:二维。

微小心肌梗死

:hearts:ST段不抬高的急性冠状动脉综合征病人;

:hearts:CK-MB不升高,但cTnT(cTnI)高于正常上限;

:hearts:在有静息性胸痛的不稳定性心绞痛病人中, cTnT(cTnI)升高者约占30%;

:hearts:微小心肌梗死实际上属于ST段不抬高的心肌梗死 (NSTEMI);

:hearts:微梗死的原因多为不稳定斑块脱落导致的微栓塞。

6. 急诊胸痛患者危险分层

I 急性心肌梗死:高危——适于血运重建

II 可能心肌缺血:高危——具有下列任一项

临床症状不稳定(肺水肿,低血压,心律失常)

缺血引起的进行性胸痛

静息时疼痛,心电图有缺血性变化(ST段压低1mm)

一种或多种心肌标记物阳性

心肌影像学阳性

III 可能急性缺血:中危——有缺血证据并有下列任一项

静息性疼痛,目前有所恢复

新发生疼痛

渐进性疼痛

ECG缺血表现但与疼痛无关

IV A 稳定型心绞痛:低危——需具备下列所有项

稳定性疼痛在2周以上,或劳力性疼痛阈值仅轻微改变

心电图正常,与以往心电图无变化或仅有非特异变化

心肌标志物阴性

IV B 可能非心肌缺血:低危——具备下列所有项

病史不支持缺血证据

ECG正常,与以往心电图无著变或变化不特异

心肌标记物阴性

V 绝对非缺血:极低危——具备下列所有项

客观证据证实非缺血病因

ECG正常,与以往心电图无著变或变化不特异

心肌标记物阴性

其它影响危险分层的因素还有:

高龄(>75岁)

糖尿病

C-RP等炎性标志物

冠状动脉造影发现三支病变或左主干病变

7.以ACS为主的危险分层

由于胸痛为多疾病引起的症状,各类疾病均有各自的特点,所以很难对引起胸痛疾病进行统一的危险分层,因胸痛病人多数为ACS,死亡率与医疗风险均以ACS占主要地位,所以现胸痛危险分层/评分多用ACS,AMI分层/评分系统。

ST段抬高型心肌梗死危险分层

具有以下任何1项者可衩确定为高危组患者

年龄>70岁

前壁MI

多部位MI(指2个部位以上)

伴有血流动力学不稳定如低血压、窦性心动过速、严重室性心律失常、快速心房颤动、肺消肿或心源性休克等

左、右束支传导阻滞源于AMI

既往有MI病史

合并糖尿病和未控制的高血压

不稳定型心绞痛和非ST段抬高型心肌梗死危险分层

按ACC/AHA相关指南具有以下临床或心电图情况中的1条的ACS患者:

⑴高危组

缺血症状在48小时内恶化;

长时间进行静息性胸痛(>20分钟);

低血压,新出现杂音或杂音突然变化,心力衰竭,心动过缓或心动过速,年龄>75岁;

心电图改变:静息性心绞痛伴一过性ST段改变(>0.05mV),新出现的束支传导阻滞,持续性室性心动过速;

心肌标志物(TnI, TnT)明显增高(>0.1ng/ml)。

⑵中危组(无高危特征者)

既往MI,周围或脑血管疾病,或冠脉搭桥,既往使用阿司匹林;

长时间(>20分钟)静息性心绞痛已缓解,或过去2周内新发CCS分级Ⅲ级或Ⅳ级心绞痛,但无长时间(>20分钟)静息性胸痛,并有高度或中度冠状动脉疾病可能;夜间心绞痛;

年龄>70岁;

心电图改变:T波倒置>0.2mV,病理性Q波或多个导联静息ST段压低<0.1mV;

TnI或TnT轻度升高(即<0.1ng/ml,但>0.01ng/ml。

⑶低危组(无高、中危特征者)

心绞痛的频率、程度和持续时间延长,诱发胸痛阈值降低,2周至2个月内新发心绞痛;

胸痛期间心电图正常或无变化;

心脏标志物正常。

ACS处理程序

二、肺栓塞

肺栓塞是脱落的血栓或其他物质阻塞肺动脉或其分支的病理过程,常是一种合并症,血管阻塞后发生肺组织坏死者称为肺梗塞。临床出现呼吸困难、剧烈胸痛、咯血、发热症状。可有胸部干、湿啰音、胸膜摩擦音、胸腔积液征及休克、发绀等表现。

1. 流行病学特点

发病率高:在心血管疾病中仅次于冠心病和高血压。

易漏诊和误诊:国内对肺栓塞的警惕性不高。

不经治死亡率高:可高达20-30%,死亡率占全死亡原因的第三位。

2. 高危人群

重大手术后。(搭桥)

下肢和盆创伤或手术后。(骨折)

深静脉栓塞史或深静脉炎。(原发、置管)

下肢静脉回流障碍(如严重静脉曲张)。

长期卧床不起。

妊娠和产后。

其它:>60岁、肥胖、血液高凝状态,肿瘤 、口服避孕药物等。

3. 临床特点

疼痛机理:梗死区壁层胸膜炎症刺激。

疼痛特点:刺痛,与呼吸有关。

伴随症状:呼吸困难,发热,咳嗽,咯血,临床无法解释的低氧血症。

危险因素:老年、卧床、大手术、骨折、肿瘤

如为大面积栓塞,则生命体征不稳,并可出现呼吸困难,心动过速及低氧。

4. 诊断方法

初步检查:ECG,胸片,血气分析和D-Dimer。

确诊方法:肺通气-灌注扫描、胸部CT扫描、肺动脉造影。

1)实验室检查:血气分析,D二聚体强阳性(>500mg/l);PaO2下降降。

2)x光胸片:典型的改变是呈叶段分布的三角形 影,也可表现为斑片状影、盘状肺不张、阻塞远端局限性肺纹理减少等.小的梗塞者x光片完全正常。可合并胸腔积液和肺动脉高压而出现相应的影像学改变。

3)心电图检查:急性肺栓塞的典型EKG改变是QRS电轴右偏.肺型P波,SI,QIIITIII型(即I导联s波加深,III导联有小Q波和T波倒置)。但典型改变的阳性率低。仅见于大块或广泛的栓塞。多于发病后5—24小时内出现,数天至3周后恢复。动态观察有助于对本病的诊断。

SⅠQⅢTⅢ

4)超声心动图:可见心室增大,了解肺动脉主干及其左右分支有无阻塞;

5)快速螺旋CT或超高速CT增强扫描:可显示段以上的大血管栓塞的情况;

6)核磁共振(MRl):可显示肺动脉或左右分支的血管栓塞。

7)放射性核素肺通气/灌注(V/Q)扫描:目前 常用的无创性诊断PE的首选方法。典型的改变是肺通气扫描正常,而灌注呈典型缺损(按叶段分布的V/Q不匹配)。对亚段以上的病变的阳性率>95%。V/Q显像的表现可分为:

高度可疑肺栓塞:肺通气扫描正常。而灌注呈典型缺损(V/Q不匹配);

可疑肺栓塞:通气和灌注均缺损,可能是肺实质性疾病或是肺栓塞,诊断意义不大。

基本排除肺栓塞:灌注显像正常

8)肺动脉造影(CPA):CPA是目前诊断PE最可靠的方法,可以确定阻塞的部位及范围程度。有一定创伤性。

临床症状高度可疑PE,肺通气,灌注扫描不能确诊。又不能排除PE者;

准备做肺栓子摘除或下腔静脉手术者。

9)下肢深静脉检查:

1、血管超声多普勒检查

2、放射性核素静脉造影可发现下肢血栓形成。

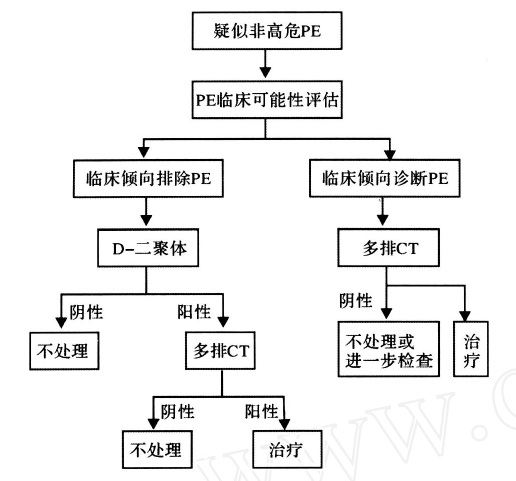

可疑非高危肺动脉栓塞诊断流程

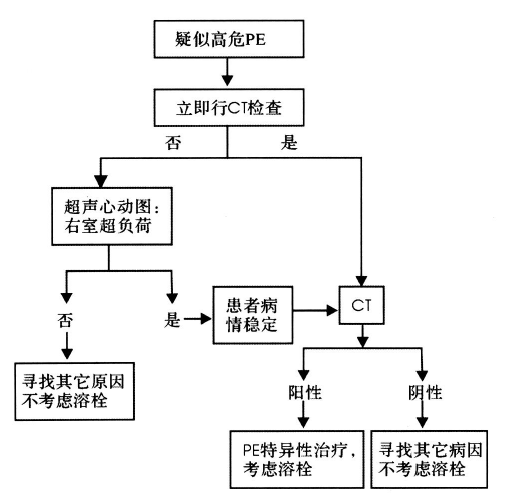

可疑高危肺动脉栓塞诊断流程

三、主动脉夹层

主动脉夹层动脉瘤系指由各种原因造成的主动脉壁内膜破裂并在内膜与中、外层之间,由于血液流体力学的压力沿此层面纵行剥离而形成的壁内血肿。

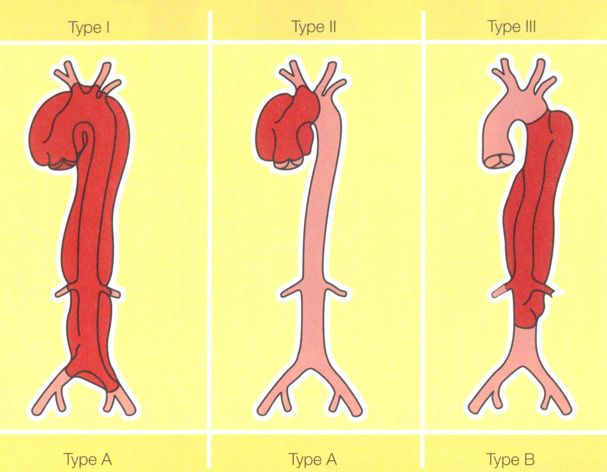

1. DeBakey分型

DeBakey 等 (1955 年)根据解剖、病理及主动脉造影主要是内膜撕裂的部位将其分为 3 型。

Ⅰ 型:内膜撕裂位于升主动脉而剥离血肿扩展至主动脉弓和胸降主动脉, 甚至可达骼总动脉,也包括少数内膜破裂在左弓下方而逆行剥离至升主动脉者。

Ⅱ型:内膜撕裂同Ⅰ型而剥离血肿只限于升主动脉和弓部者。

Ⅲ型:内膜撕裂位于主动脉峡部,左锁骨下动脉远侧者,以后又将Ⅲ型分为Ⅲ a 和Ⅲb 型。Ⅲa 型即内膜剥离只限降主动脉而止于膈上者;Ⅲb 型则为内膜剥离越过膈肌裂孔而侵及腹主动脉者 。

2. 易患因素

动脉粥样硬化

难以控制的高血压

主动脉缩窄

主动脉狭窄

马凡氏综合征

3. 临床特点

疼痛位于胸骨后,从撕裂处沿主动脉游走。

疼痛为撕裂样,可以放散至后背肩胛。

由于可以发生卒中、AMI、 肢体缺血、充血性心力衰竭等继发性疾病可掩盖原发病情。

如果病人疼痛加重,而心电图缺血表现并未加重,应考虑有主动脉夹层的可能性。

患者休克表现但血压升高,尤应注意。

4. 检查方法

胸片:纵膈增宽

对比增强CT扫描

核磁共振

动脉造影

诊断方法的趋向

心电图:多表现为左心室肥大及非特异性ST-T改变。病变累及冠状动脉时可出现急性心肌缺血甚至心肌梗死改变,也可为正常心电图。

病史、体检等当然重要,但确诊及分型,当前仍为多普勒-超声波检查法、主动脉造影或数字减影法 (DSA) 、计算机断层(CT)、 核磁共振(MRI、MRA)。

胸部 X 线平片可能提供一些迹象及启示,但既无特异性,更不能区别真腔、假腔和撕裂内膜的存在,而且阴性率亦甚高。

当前彩色多普勒、CT 与 MRI 可提供满意的形态学改变资料, 其中彩色多普勒与MRA的结合诊断率已可达 100% 。

四、急性心包炎

1. 临床特点

疼痛性质:刺痛,锐痛,严重,持续。

疼痛部位:胸骨后,可放散至后背,颈肩部。

疼痛特点:平卧及吸气时加重,前倾时减轻。

存在心包磨擦音提示诊断,但缺乏不能排除。

心电图、心脏彩超有助于诊断。

2. 心电图表现

约60%~80%病例有心电图改变。多数于胸痛后数小时或几日内出现。可呈现PR段压低,反映心房受损伤主要为ST段抬高、T波改变。ST段呈斜上形或凹面向上抬高,可出现于多数导联,但也常局限于肢体导联,尤为STI、STII或STII、STIII抬高。可出现于多数导联,但也常局限于肢体导联,尤为STI、STII或STII、STIII抬高。ST段抬高可持续数周,随后恢复到正常。ST-T改变可分为四个阶段:第1阶段ST段升高伴T波直立;第2阶段ST段回到基线;T波变低平;第3阶段多导联发生T波倒置,可持续2~3个月;第4阶段ST-T恢复正常。但一些病例呈现慢性持续性ST-T改变,因心包无明显电活动,ST-T改变是心外膜下心肌受累的表现。QRS波群一般无变化,不出现Q波。但由于心包积液可出现QRS波群低电压。

五、二尖瓣脱垂

是最常见的心脏瓣膜性疾病,女性多见。

胸痛在休息时发作,可伴有头晕、过度通气、焦虑、忧郁、心悸、乏力(与乳头肌张力过高有关)。

严重者可发生休克、感染性心内膜炎、充血性心力衰竭或心律失常。

听诊可闻及收缩中期咔喇音及收缩晚期杂音。

可通过心脏超声确诊。

六、气胸

1.临床特点

可发生于慢阻肺、原发性肺大疱及AIDS病人。

疼痛特点:突然发作,锐痛,撕裂样,呼吸困难。

如发展成张力性气胸则出现严重呼吸困难,颈静脉怒张,气管移位,低血压。

听诊:一侧呼吸音降低。

2. 诊断

可引起ST改变及T波倒置,易误诊为缺血性心脏病。

确诊:胸片。

张力性气胸根据临床表现即可确诊,立刻进行减压,闭式引流,避免挪动患者。

七、胃肠道疾病

1. 食管返流性疾病

胸骨中下部烧灼感,并伴有口腔部异味,平卧症状加重,抑酸药可缓解。食管pH值测定、胃镜有助于诊断。

2. 食管痉挛

突发钝痛及胸骨后紧缩样疼痛,在服用刺激性食物后加重,服用硝酸甘油后可缓解。

3. 食管破裂

剧烈呕吐病史;

胸骨后持续性疼痛;

胸片:纵隔积气。

4. 消化性溃疡

既往病史;

腹痛规律性;

确诊有赖于胃镜。

5. 胆道疾患(炎症、结石、蛔虫)

病史;

胆绞痛症状、查体(压痛、黄染);

血尿常规、肝功、B超。

6. 急、慢性胰腺炎

胆结石、饮酒、饱餐史;

腹、背疼痛、剧烈呕吐症状,压痛体征;

血、尿淀粉酶、脂肪酶,B超、CT扫描;

提高警惕意识。

不能通过治疗来确诊原因:

1. 多数类似症状有安慰剂效应,如病情缓解,则容易低估病情;

2. 如抑酸药止痛,并不能排除心源性疾病,缺血性胸痛也有类似治疗反应;

3. 硝酸甘油也可以缓解食管与胆道痉挛。

因此,直到确诊为消化性疾病时才可应用抑酸、解痉药物并需嘱患者就诊于消化科。

1

胸痛诊治过程中,切忌

麻痹大意、责任心差

先入为主、草率决定

检诊粗糙、遗漏信息

滥用药物、掩盖病情

本文来源于网络。