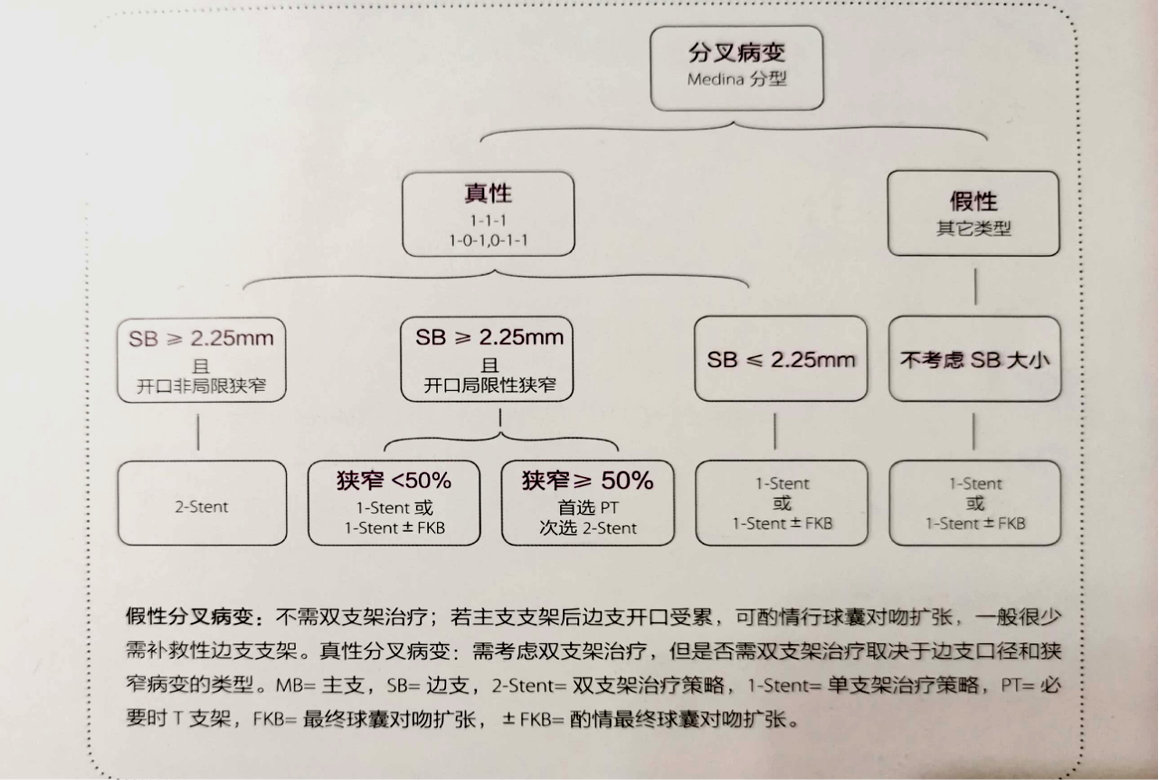

分叉病变分类

分叉病变根据解剖特点等有多种分类方法。

就对临床介入指导实践而言,指导意义比较大的是Medina分型及阜外陈纪林提出的陈氏分型。

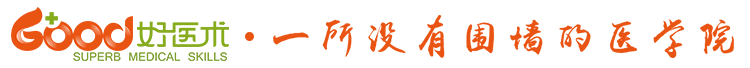

Medina分类方法

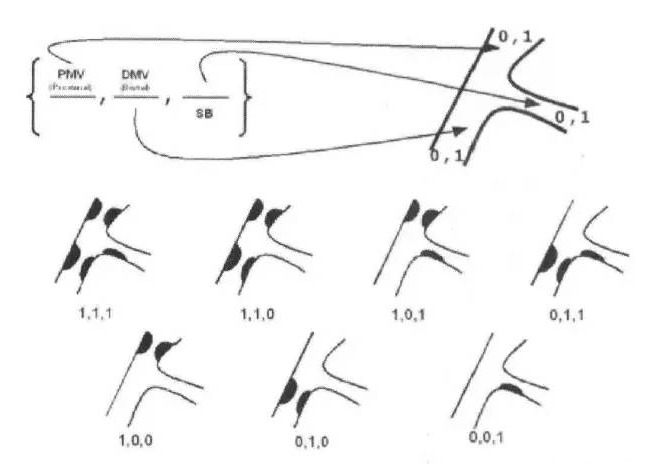

陈氏分类——阜外的陈纪林教授

分支开口狭窄≥50%归为I型,分支开口狭窄<50%归为II型

决定单支架还是双支架的因素

供血范围的大小:取决于直径;

狭窄程度:开口狭窄情况、病变长度;

斑块负荷:负荷大闭塞风险高;

分叉夹角大小:角度和闭塞风险相关,垂直的角度闭塞风险相对小;而角度较小时一旦斑块移位,闭塞风险相对比较高。

假性分叉:就是尽管这是一个分叉病变,但是它边支的开口程度较轻,即斑块能移位影响不大。对于假性分叉病变来,不论分支大小情况,基本上考虑单支架较多。

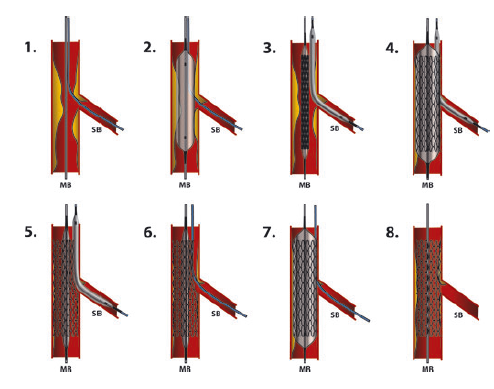

双支架术可选择

Crush系列、Culotte系列、T系列、V系列;

必要时T支架术是介于单双支架术之间的一种中庸之道,可方便的自由转换,因而有可能成为成为分叉病变治疗主流策略;

必要时T支架术最主要的前提是要有可靠的分支保护技术。

边支保护技术

核心:合理使用保护钢丝和保护球囊技术

保护导丝

单纯“保护”导丝,在边支血管闭塞或严重狭窄情况下,只能起到“路标”的作用;

此时,通过主支支架Rewire边支常十分困难且既便穿过了也易入夹层,可能导致边支闭塞或丢失,PCI功败垂成;

比如较粗大边支血管闭塞,患者会出现缺血症状,甚至血流动力学不稳定,此时患者的状态、血管情况会发生变化;

对术者来说,不仅技术上存在挑战(非常短的时间内,用导丝Rewire达到边支),而且技术操作状态也会受到影响(紧张等)。

因此边支保护导丝技术,只有配合球囊保护技术,可以将边支的保护做到最大化。

球囊保护

预埋球囊方式:

主支或分支:按所选择的术式

浅埋或深埋:

球囊保护方法:

1. 支架释放后另一血管未闭塞, Rewire成功后,撤出球囊;

2. 支架释放后另一支血管濒临闭塞或闭塞——

Rewire成功后,撤出球囊;

Rewire困难时,可回撤球囊、低压力扩张该血管或/和其开口,以期首先恢复血流;再Rewire成功后,撤出球囊;

Rewire失败时,或闭塞血管大、供血范围广、有症状或血流动力学不稳定,可回撤预埋球囊Crush已释放支架,转换成Crush术式。

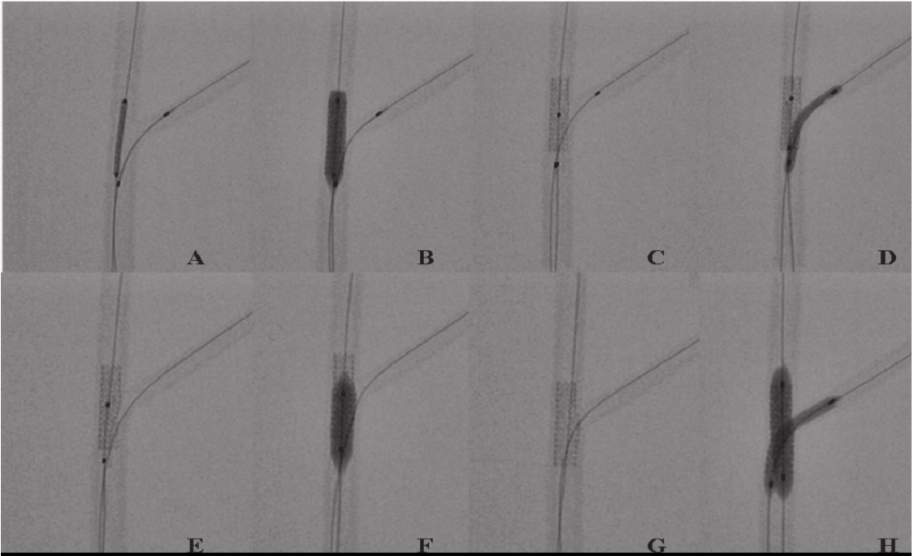

浅埋球囊保护

支架置于主支,保护球囊置于边支,球囊近端Marker于支架近端,浅埋;

释放主支支架,“Jail”球囊;

如出现边支闭塞,则将后扩张球囊送入主支;

扩张边支球囊,打开闭塞边支;

主支支架出现变形,Rewire边支;

对主支支架进行后扩张;

主支支架形状得到矫正;

对吻扩张。

深埋球囊保护

保护球囊位于保护血管的深部,球囊杆置于分支开口处即支架一侧,因杆较硬,反不易拘禁,撤出较易;

适应范围较广:Provisional、Crush、 Culotte stenting

真正有效保护:不会丢失血管。

拘禁球囊(JBT)

主支、边支分别置入导丝;

主支预扩;

球囊近端在支架近端之外,防止被拘禁,抽不出;

主支支架用命名压释放;

主支支架球囊与边支球囊同时抽气;

边支球囊移除,支架球囊保持原位置;

中高压扩张,充分帖壁纠正变形,边支导丝撤出;

冠造,决定边支是否行血管成形或植入支架。

BSKT技术

JBT 技术启发---创新了BSKT技术(或side balloon stenting)。

要领是:在主支支架以命名压低释放扩张的同时,低压对吻扩张分支开口,撤主、分支球囊,以较高压力扩张主支。

国内学者在以上技术的基础上提出了以下技术。

主动球囊保护技术(PBT)

即在主支支架置入扩张后,即扩张分支,主动扩开斑块移位及界嵴移位。

主支支架首次释放时即以高压,主支的斑块移位及carina移位(界嵴移位)几近完成。

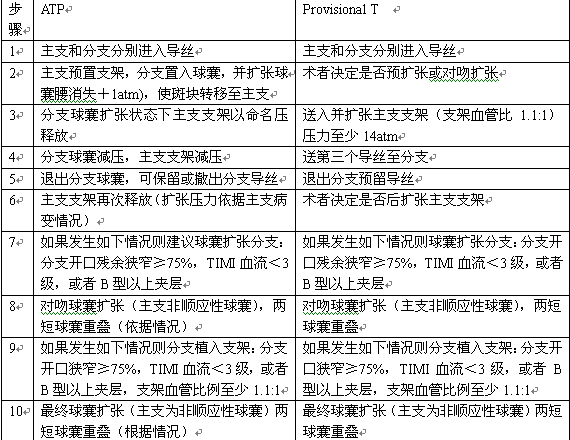

ATP技术

有专家在JBT基础上提出ATP技术(Active Transfer of Plaque )——主动斑块转移技术。

要领是:先扩张边支,至囊腰消失,完成斑块的移位,再对吻扩张主支。

可ATP于左主干与非左主干分叉病变,取得了良好的效果。