各种微创技术不断被引入用于治疗移位性关节内跟骨骨折(DIACFs),例如半闭合复位、跗骨窦入路和纵行入路。其中,闭合复位经皮固定因对软组织干扰小和良好的长期效果而日益流行。然而,已报道的微创技术和临床结果差异很大,缺乏标准化的共识。湖南省人民医院龙承教授团队经过长期实践,总结出了一个简单但可靠且可重复的三步复位(牵引、抬升、钳夹)结合经皮螺钉固定治疗DIACFs的方案。现分享其操作步骤及手术技巧供临床医师参考:

手术步骤

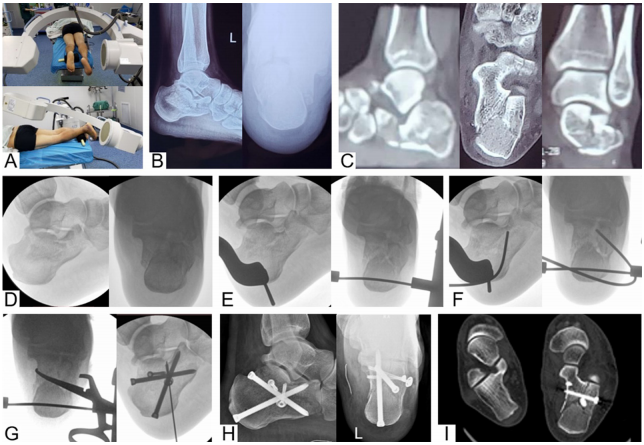

麻醉后,患者取俯卧位,患足垫高以便于透视。所有患者均未使用止血带。C臂影像增强器的放置如图2A所示,通过旋转C臂而不移动它,可以轻松获得标准化的跟骨侧位和轴位视图。三步闭合复位的过程包括牵引、抬升和钳夹,具体如下:

01

牵引 (Distracting)

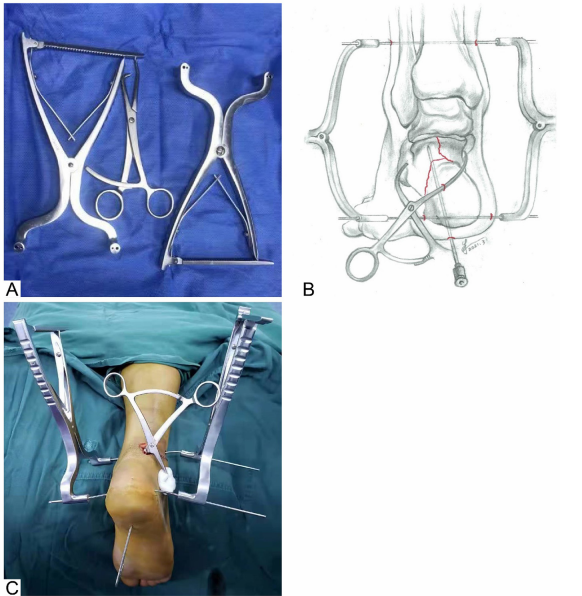

第一步是通过牵引恢复跟骨的大体形状。经过反复实践,我们找到了两个理想的点来穿入两根2.5 mm克氏针以方便牵引方向,即跟骨结节和距踝关节间隙约5 cm的胫骨远端(图1B和C)。这些点优于常用的距骨和骰骨穿针点,因为在这些位置可以获得更好的透视效果,并且对其他跗骨的损伤最小化,然后安装双侧踝部牵引装置(图1B和C)到克氏针上,以协助恢复跟骨高度和调整对线。通过双侧牵引,由于韧带整复效应,跟骨高度和长度很容易恢复。这种双侧设置有助于在透视引导下通过平衡外侧或内侧牵引的力量来调整跟骨对线(内翻/外翻)。

图 1. 三步闭合复位的器械和总体描述。(A) 使用的特定器械是两把踝部牵引钳和一把改良的非对称钳。示意图(B)和术中图像(C)显示了牵引、抬升和钳夹的总体三步复位步骤。

02

抬升 (Elevating)

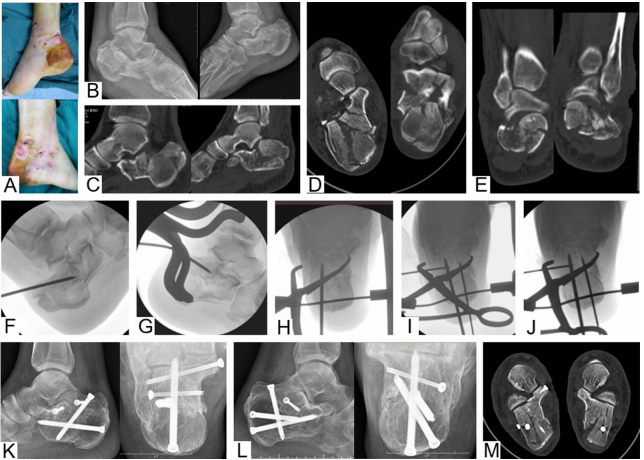

第二步的技术取决于骨折类型。对于关节压缩型骨折(图2),骨折复位的难度因骨折类型而异。在Sanders II型中,通常可以通过锤击或操作一根从足底经皮插入塌陷骨折块的2.5 mm克氏针来实现复位。在Sanders III型和IV型中,通常需要从足底或外侧壁经皮插入更多的2.5 mm克氏针到每个塌陷的骨折块中。通过在透视下,特别是轴位视图下,反复撬拨和一点点调整所有克氏针,可以实现距下后关节面的满意复位。对于舌型骨折(图3),通过跟腱外侧一个7 mm的纵行切口,将一根4 mm斯氏针(Steinmann pin)从跟骨结节导向舌型骨折块。通过在透视引导下撬拨斯氏针并移动骨折块,通常可以实现复位。

图 2. 一例采用三步复位和经皮螺钉固定治疗的关节压缩型DIACF代表性病例。(A) 患者取俯卧位,影像增强器置于对侧。术前X光片(B)和CT扫描(C)显示为II型DIACF。跟骨手术的侧位和轴位视图(D)。通过第一步的双侧牵引恢复了高度、长度和对线(E)。第二步是从足底经皮插入一根2.5 mm克氏针以抬升塌陷的骨折块(F)。在第三步(G)中,应用一把非对称钳通过跟腱外侧的一个刺切口来恢复跟骨宽度。骨折最终由两颗3.5 mm空心螺钉和两颗5.0 mm全螺纹螺钉固定。术后图像显示复位满意(H),尤其是距下关节面的恢复(I)。

图 3. 该病例显示一名双侧舌型DIACFs患者接受三步复位治疗。(A) 术后外观显示对肿胀的软组织干扰极小。术前侧位(B)、矢状位(C)、水平位(D)和冠状位(E)视图显示双侧骨折均应归类为Sanders III型骨折。在第一和第二步中,在双侧牵引器的帮助下,插入一根斯氏针到主要舌型骨折块中进行撬拨(F, G)。在第三步中,通过非对称钳和几根从足底或跟骨外侧壁导向关节骨折块的克氏针在透视下的配合,实现了距下后关节面的复位(H-J)。术后图像显示双侧骨折愈合,复位满意(K-M)。

03

钳夹 (Clamping)

第三步是使用我们自己改良的非对称复位钳来恢复跟骨宽度。钳子的长臂通过上述跟腱外侧的切口插入,在插入过程中应紧贴跟骨内侧壁并在跗管下方,而短臂则顶在跟骨外侧受棉球保护的皮肤上(图1B和C)。通过拧紧钳子可以恢复跟骨宽度,这可以通过影像增强器在跟骨轴位视图上看到。

对于一个复杂病例,上述所有技术可能在一次手术中都需要用到。获得满意复位后,用两根1.2 mm和两根1.5 mm的经皮克氏针对骨折块进行临时固定,但不插入距骨或骰骨。为了最终稳定涉及距下关节的骨折块,将1.2 mm克氏针替换为两颗从外侧壁横向打入载距突的3.5 mm空心螺钉。采用两颗5.0 mm头尾向全螺纹螺钉进行交叉固定,以替代1.5 mm克氏针。然后移除所有辅助器械,并进行最后的透视检查。我们团队从未进行植骨。

刺切口用加压绷带覆盖,不放置引流和石膏。鼓励术后立即开始无负重的主动足部锻炼。术后四到六周开始,在专业指导下安排渐进性负重锻炼。

-END-

声明:本文转载自<骨创伤笔记>,版权归原作者所有,仅用于学习交流,如有侵权请联系删除